∙

∙

Johann Sebastian Bach, Matthäus-Passion

Amburgo, Deichtorhalle, 23 aprile 2016

(video streaming)

La Passione secondo Castellucci

Nel vasto corpus sacro bachiano, la tradizione della Passione secondo i quattro evangelisti occupa un luogo eminente, ma anche problematico, poiché di questo monumentale progetto teologico-musicale solo due testimonianze sono sopravvissute integralmente: la Matthäus-Passion BWV 244, presentata per la prima volta nel 1727, e la Johannes-Passion BWV 245, eseguita nel 1724. Della Markus-Passion BWV 247, apparsa nel 1731, resta oggi il solo libretto, mentre la musica – con ogni probabilità un complesso intreccio di parodie e nuove composizioni – è andata perduta. Quanto alla Lukas-Passion BWV 246, già all’epoca di Mendelssohn l’attribuzione a Bach appariva fragile: il musicista che aveva riportato alla luce la Matthäus-Passion nel 1829, restituendola al canone della modernità musicale, giudicava infatti l’opera estranea al linguaggio bachiano, e gli studi successivi ne hanno suggerito la paternità a Johann Melchior Molter.

La polarità fra il rigore liturgico e la tensione drammatica è da sempre oggetto di riflessione nell’interpretazione delle Passioni bachiane. Se gli oratori händeliani sembrano naturalmente proiettati verso la teatralità, la “irrappresentabilità” scenica dei lavori di Bach costituisce quasi un punto di principio: la Passione non è teatro, bensì meditazione rituale, lettura sacra accompagnata da un complesso commento musicale. Ciononostante, non pochi registi contemporanei si sono misurati con l’enigma drammaturgico di queste opere, talvolta riuscendo a dischiuderne potenzialità insospettate. Calixto Bieito, nel 2018, e Peter Sellars, l’anno successivo, hanno offerto riletture visive della Johannes-Passion. Ma è stato Romeo Castellucci, già nel 2016, a firmare una delle operazioni più radicali e concettualmente rigorose, allestendo la Matthäus-Passion nella navata a dimensioni industriali della Deichtorhalle di Amburgo, centro nevralgico per l’arte contemporanea e la fotografia.

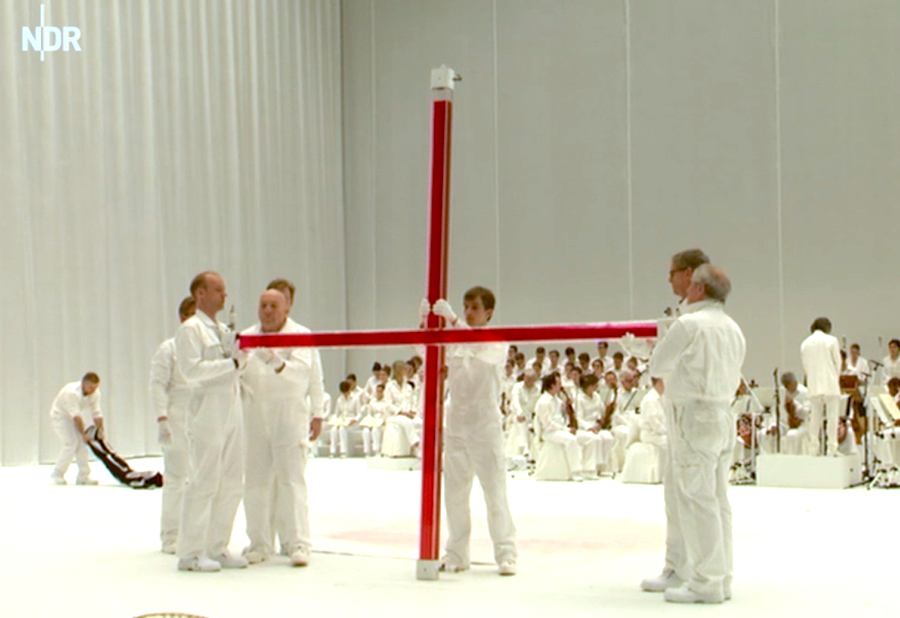

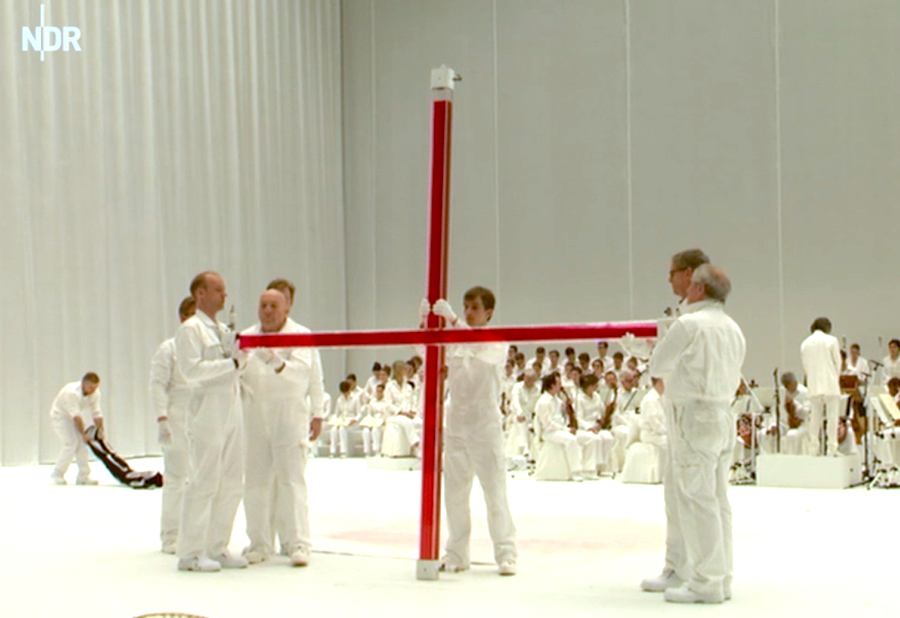

Castellucci immerge l’intera azione in un bianco totale, abbacinante, che cattura l’occhio e insieme lo disorienta: il pavimento, i tendaggi, la tribuna del coro, le sedie, gli abiti concorrono a creare una luminosità quasi clinica, da spazio archetipico prima che scenico. In questo candore assoluto spicca un unico dettaglio cromatico: una sciarpa azzurra, affidata all’Evangelista, segno minimo ma eloquente di una differenza narrativa. Anche i tecnici che introducono in scena gli oggetti previsti nella partitura visiva sono vestiti di bianco, rendendosi parte di un dispositivo rituale piuttosto che teatrale. A ciascuno dei 18 quadri allegorici (1) corrisponde un oggetto, minuziosamente descritto nel libretto consegnato agli spettatori: un vero e proprio catalogo museale, con indicazioni d’origine e motivazioni della presenza, come se la scena fosse un percorso espositivo più che un palcoscenico.

Castellucci seleziona questi oggetti seguendo una logica di necessità simbolica: essi non illustrano, non commentano, ma agiscono come detonatori di associazioni, frammenti di una chimica dell’esistenza che si intreccia al tessuto musicale bachiano. La dimensione chimica è peraltro esplicitamente tematizzata: il ferro estratto dal sangue per forgiare i chiodi della croce; il filo spinato che, grazie a un processo di elettrolisi, si trasforma in una corona di spine dorata; le reazioni cromatiche della fenolftaleina, che mutano a seconda del pH, evocando le infinite sfumature del “colore del sangue”. Siamo dinanzi a un teatro della materia, in cui gli elementi diventano soglie cognitive e percettive.

Il regista rifiuta qualsiasi tentazione figurativa o illustrativa: nessun tableau della Passione, nessun naturalismo, nessuna concessione all’immaginario iconografico cristiano più consolidato. Lo spettatore è privato dell’appiglio narrativo, costretto a confrontarsi con una sorta di purezza percettiva: gli oggetti diventano “pietre d’inciampo”, skándala in senso profondamente greco, ostacoli che deviano il cammino, aperture verso stanze ulteriori della coscienza. Il dialogo tra queste immagini-concetto e la densità teologica della composizione bachiana non produce un significato univoco, ma un campo di forze in cui ciascun ascoltatore può scegliere se abbandonarsi, distogliere lo sguardo, oppure affrontare l’enigma della sofferenza umana che la musica evoca con tale intensità.

Ed è proprio la sofferenza, nella sua nuda verità, che occupa il centro dei quadri più sconvolgenti. Nel momento simbolico della crocifissione, comparse di età, genere e corporatura diverse si appendono a una barra sollevata, rimanendo sospese in una prova fisica estrema, quasi a fare del proprio corpo una testimonianza vivente del dolore. Nel penultimo quadro, la presenza di un uomo cui sono state amputate entrambe le gambe in seguito a un incidente nel porto di Amburgo introduce una realtà brutale, una ferita del mondo, che si incunea nel rito artistico con una potenza quasi insostenibile.

Molti oggetti provengono esplicitamente dal territorio in cui la rappresentazione ha luogo, connettono la Passione al mondo contemporaneo, radicandola nella realtà fisica e morale della città ospitante. Ecco allora il teschio autentico di un assassino suicida ritrovato in una foresta nei pressi della città anseatica, l’autobus rovesciato appartenente alla rete locale di trasporto. Con regolarità rituale entrano da destra ed escono a sinistra due atleti della lotta greco-romana, una testa marmorea di Giulio Cesare, una tanica di ammoniaca, un albero privato dei rami, una lavatrice, un sarcofago…

La cura assoluta di Castellucci investe ogni aspetto: scena, costumi, luci, e persino la presenza del direttore Kent Nagano, che apre la sua direzione con un gesto liturgico – o giudiziario – lavandosi le mani davanti a due uomini che gli porgono una ciotola, una caraffa e un asciugamano, richiamo evidente al gesto di Pilato. La lettura di Nagano, pur nobile e attentamente modellata, rimane ancorata a una tradizione interpretativa ormai in parte superata: il suono corposo della Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, più adatto al repertorio romantico, e il ricorso solo puntuale a prassi storicamente informate (la viola da gamba di Simone Eckert, il liuto di Joachim Held) producono un risultato di grande intensità ma talora eccessivamente robusto, verosimilmente per adattarsi all’acustica dell’inedito spazio.

Di grande efficacia la prova dell’Audi Jugendchorakademie, il cui canto restituisce con disciplina e partecipazione la complessità polifonica di certe pagine o la limpida vocalità dei corali (2). Tra i solisti si distinguono le voci di Hayoung Lee e Christina Gansch, il contralto espressivo di Dorottya Láng, il tenore Bernard Richter e, soprattutto, il basso Philippe Sly, bel timbro ed espressivo nei ruoli di Gesù, Giuda e Pilato. Ian Bostridge, con il suo timbro inconfondibile e la consueta sottigliezza interpretativa, conferisce all’Evangelista una tensione narrativa quasi ascetica, collocandosi nel cuore stesso dell’esperienza proposta da Castellucci: un incontro radicale tra musica, pensiero e visione.

La recensione si riferisce alla registrazione dello spettacolo fatta da ArteTv e disponibile qui.

(1) I Imperio, II Ammoniaca, III Giuda, IV Cena, V Chiesa, VI Pasqua, VII Solitudine, VIII Monte degli olivi, IX Bacio, X Tempio, XI Prezzo del sangue, XII Corona, XIII Chiodi, XIV Crocifissione, XV Salmo 23°, XVI Sepolcro, XVII Apostolo, XVIII Testamento.

(2) Struttura musicale:

Prima parte

1. Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen, Coro in mi per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

2. Da Jesus diese Rede vollendet hatte, Recitativo in Sol/si per tenore, basso, 2 violini, viola e continuo

3. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, Corale in si per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

4. a. Da versammelten sich die Hohenpriester, Recitativo in Re/Do per tenore e continuo

b. Ja nicht auf das Fest, auf dass nicht ein Aufruhr, Coro in Do per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

c. Da nun Jesus war zu Bethanien, Recitativo in Do/Mi per tenore e continuo

d. Wozu dienet dieser Unrat?, Coro in la/re per coro, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

e. Da das Jesus merkete, sprach er zu ihnen, Recitativo in Fa/mi per tenore, basso, 2 violini, viola e continuo

5. Du lieber Heiland du, Recitativo in si/fa diesis, per contralto, 2 flauti traversi, organo e continuo

6. Buss’ und Reu’ knirscht das Sünderherz entzwei, Aria in fa diesis per contralto, 2 flauti traversi, organo e continuo

7. Da ging hin der Zwölfen einer, mit Namen Judas Ischarioth, Recitativo in Mi/Re per tenore, basso e continuo

8. Blute nur, du liebes Herz!, Aria in si per soprano, 2 flauti traversi, 2 violini, viola, organo e continuo

9. a. Aber am ersten Tage der süssen Brot’, Recitativo in Sol per tenore e continuo

b. Wo willst du, dass wir dir bereiten, Coro in Sol per coro, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

c. Er sprach: Gehet hin in die Stadt zu Einem, Recitativo in Sol/mi per tenore, basso, 2 violini, viola e continuo

d. Und sie wurden sehr betrübt, Recitativo in fa per tenore e continuo

e. Herr, bin ich’s, Coro in Fa/Do per coro, 2 violini, viola, organo e continuo

10. Ich bin’s ich sollte büssen, Corale in La bemolle per coro, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

11. Er antwortete und sprach, Recitativo in Do/Sol per tenore, basso, 2 violini, viola e continuo

12. Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt, Recitativo in mi/Do per soprano, 2 oboi d’amore, organo e continuo

13. Ich will dir mein Herze schenken, Aria in Sol per soprano, 2 oboi d’amore, organo e continuo

14. Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, Recitativo in si/Mi per tenore, basso, 2 violini, viola e continuo

15. Erkenne mich, mein Hüter, Corale in Mi per coro, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

16. Petrus aber antwortete und sprach zu ihn, Recitativo in La/sol per tenore, basso, 2 violini, viola e continuo

17. Ich will hier bei dir stehen, Corale in Mi bemolle per coro, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

18. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, Recitativo in Si bemolle/La bemolle per tenore, basso, 2 violini, viola e continuo

19. O Schmerz! hier zittert das gequälte Herz!, Recitativo e coro in fa/Sol per tenore, coro, 2 flauti traversi, 2 oboi da caccia, 2 violini, viola, organo e continuo

20. Ich will bei meinem Jesu wachen, Aria con coro in do per tenore, coro, oboe, 2 flauti traversi, 2 violini, viola, organo e continuo

21. Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht, Recitativo in Si bemolle/sol per tenore, basso, 2 violini, viola e continuo

22. Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder, Recitativo in re/Si bemolle per basso, 2 violini, viola, organo e continuo

23. Gerne will ich mich bequemen, Aria in sol per basso, 2 violini, organo e continuo

24. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie Schlafend, Recitativo in Fa/si per tenore, basso, 2 violini, viola e continuo

25. Was mein Gott will, das g’scheh’ allzeit, Corale in si/Si per coro, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

26. Und er kam und fand sie aber schlafend, Recitativo in Re/Sol per tenore, basso, 2 violini, viola e continuo

27 a. So ist mein Jesus nun gefangen, Duetto in mi per soprano, contralto, 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

b. Lasst ihn, haltet, bindet nicht / Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden, Coro in si/Mi per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

28. Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren, Recitativo in fa diesis/do diesis per tenore, basso, 2 violini, viola e continuo

29. O Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross, Corale in Mi per coro, 2 flauti traversi, 2 oboi d’amore, 2 violini, viola, organo e continuo

Seconda parte

30. Ach, nun ist mein Jesus hin!, Aria con coro in si/fa diesis per contralto, coro, flauto traverso, oboe d’amore, 2 violini, viola, organo e continuo

31. Die aber Jesum gegriffen hatten, Recitativo in Si/Re per tenore e continuo

32. Mir hat die Welt trüglich gericht’t, Corale in Si bemolle per coro, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

33. a. Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten, Recitativo in sol per tenore, basso e continuo

b. Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen, Recitativo in sol per contralto, tenore e continuo

34. Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen, Recitativo in la per tenore, 2 oboi, organo e continuo

35. Geduld, wenn mich falsche Zungen stecheb, Aria in la per tenore, violoncello e organo

36. a. Und der Hohepriester antwortete und sprach, Recitativo in mi/Sol per tenore, basso e continuo

b. Er ist des Todes schuldig, Coro in Sol per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

c. Da speieten sie aus in sein Angesicht, Recitativo in Do/Fa per tenore e continuo

d. Weissage uns, Coro in Do per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

37. Wer hat dich so geschlagen, Corale in Fa per coro, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

38. a. Petrus aber sass draussen im Palast, Recitativo in re/Re per 2 soprani, tenore, basso e continuo

b. Wahrlich, du bist auch einer von denen, Coro in Re per coro, 2 flauti traversi, 2 oboi d’amore, 2 violini, viola, organo e continuo

c. Da hub er an, sich zu verfluchen und zu schwören sich verpflicht’, Recitativo in fa diesis per tenore, basso e continuo

39. Erbarme dich, meine Gott, Aria in si per contralto, violino solo, 2 violini, viola, organo e continuo

40. Bin ich gleich von dir geniche, Corale in La per coro, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

41. a. Des Morgens aber hielten alle Hohenpriester Rat, Recitativo in fa diesis/Si per tenore, basso e continuo

b. Was gehet uns das an?, Coro in Si per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

c. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, Recitativo in mi/Si per tenore, 2 bassi, organo e continuo

42. Gebt mir meinen Jesum wieder!, Aria in Sol per basso, violino solo, 2 violini, viola, organo e continuo

43. Sie hielten aber einen Rat, Recitativo in Sol/Re per tenore, 2 bassi, 2 violini, viola e continuo

44. Befiehl du deine Wege, Corale in Re per coro, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

45. a. Auf das Fest aber hatte der Landpfleger, Recitativo in La/Si per soprano, tenore, basso e continuo

b. Lass ihn kreuzigen / Sie sprachen: Barrabam!, Coro in la/Si per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

46. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe!, Coro in Si per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

47. Der Landpfleger sagte: Was hat er denn Übels getan?, Recitativo in Si per tenore, basso e continuo

48. Er hat uns Allen wohlgetan, Recitativo in mi/Do per soprano, 2 oboi da caccia, organo e continuo

49. Aus Liebe will mein Heiland sterben, Aria in la per soprano, flauto traverso e 2 oboi da caccia

50. a. Sie schrieen aber noch mehr und sprachen, Recitativo in mi per tenore, basso e continuo

b. Lass ihn kreuzigen, Coro in si per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

c. Da aber Pilatus sahe, dass er nichts schaffete, Recitativo in fa per tenore, basso e continuo

d. Sein Blut komme über uns, Coro in si per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

e. Da gab er ihnen Barrabbam los, Recitativo in si/Mi per tenore e continuo

51. Erbarm’ es Gott! Hier steht der Heiland angebunden, Recitativo in Fa/sol per contralto, 2 violini, viola, organo e continuo,

52. Können Tränen meiner Wangen nichts erlangen, Aria in sol per contralto, 2 violini, organo e continuo

53. a. Da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich, Recitativo in Si bemolle per tenore e continuo

b. Gegrüsset seist du, Judenkönig, Coro in re per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

c. Und speieten hin an, Recitativo in re per tenore e continuo

54. Haupt voll Blut und Wunden, Corale in Fa per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

55. Und da sie ihn verspottet hatten, Recitativo in la per tenore e continuo

56. Ja! freilich will in uns das Fleisch und Blut, Recitativo in Fa/re per basso, 2 flauti traversi, viola da gamba, organo e continuo

57. Komm, süsses Kreuz, Aria in re per basso, viola da gamba, organo e continuo

58. a. Und da sie an die Stätte kamen, mit Namen Golgatha, Recitativo in Do/Fa diesis per tenore e continuo

b. Der du den Tempel Gottes zerbrichst, Coro in Fa diesis per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

c. Desgleichen auch die Hohenpriester spotteten sein, Recitativo in Fa diesis/mi per tenore e continuo

d. Andern hat er geholfen, Coro in mi per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

e. Desgleichen schmäheten ihn auch die Mörder, Recitativo in Sol/do per tenore, organo e continuo

59. Ach, Golgatha, unsel’ges Golgatha, Recitativo in Sol bemolle per contralto, 2 oboi da caccia, violoncello, organo e continuo

60. Sehet, Jesus hat die Hand uns zu fassen ausgespannt, Aria con coro in Mi bemolle per contralto, 2 cori, 2 oboi da caccia, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

61. a. Und von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis, Recitativo in Mi bemolle/Si bemolle per tenore, basso e continuo

b. Der rufet den Elias, Coro in do/Fa per coro, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

c. Und bald lief einer unter ihnen, Recitativo in Fa/sol per tenore e continuo

d. Halt, lass sehen, ob Elias kommt, Coro in sol/re per coro, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

e. Aber Jesus schriee abermal laut, Recitativo in re/la per tenore e continuo

62. Wenn ich einmal soll scheiden, Corale in la/Mi per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

63. a. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss, Recitativo in Do/sol/do per tenore e continuo

b. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen, Coro in do per 2 cori, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

c. Und es waren viel Weiber da, Recitativo in Mi bemolle/Si bemolle per tenore e continuo

64. Am Abend, da es kühle war, Recitativo in sol per basso, 2 violini, viola, organo e continuo

65. Mache dich, mein Herze, rein, Aria in Si bemolle per basso, 2 oboi da caccia, 2 violini, viola, organo e continuo

66. a. Und Joseph nahm den Leib, Recitativo in sol/Si bemolle per tenore e continuo

b. Herr, wir haben gedacht, dass dieser Verführer sprach, Coro in Mi bemolle per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo

c. Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Hüter, Recitativo in Re/sol/Mi bemolle per tenore, basso e continuo

67. Nun ist der Herr zur Ruh gebracht, Recitativo con coro in Mi bemolle/do per basso, tenore, contralto, soprano, coro, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola organo e continuo

68. Wir setzen uns mit Tränen nieder und rufen, Coro in do per 2 cori, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e continuo.

⸪