Accumulation – Searching for the Destination (2014-2025)

∙

Chiharu Shiota. The Soul Trembles

Torino, MAO (Museo d’Arte Orientale), 25 febbraio 2026

Tra minimale e monumentale: i fili della vita di Chiharu Shiota

È una delle voci più intense e riconoscibili dell’arte contemporanea internazionale. Nata a Osaka nel 1972 e attiva da molti anni tra il Giappone e l’Europa, in particolare a Berlino, Chiharu Shiota ha costruito un linguaggio visivo profondamente personale, capace di intrecciare memoria, assenza e identità attraverso installazioni immersive di straordinaria potenza emotiva. Il suo lavoro si colloca al confine tra scultura, performance e ambiente, trasformando lo spazio espositivo in un luogo mentale sospeso tra realtà e dimensione interiore.

Il tratto distintivo della sua ricerca è l’uso di fili di lana o cotone – spesso neri o rossi – che si espandono come ragnatele monumentali, avvolgendo oggetti quotidiani: sedie, letti, abiti, valigie, pianoforti, barche. Questi fili, tesi e intrecciati con minuziosa pazienza, diventano linee di connessione tra passato e presente, tra corpo e ricordo, tra individuo e collettività. La trama che ne scaturisce appare fragile e al tempo stesso resistente, come la memoria stessa: invisibile ma ineludibile, capace di legare esperienze personali a narrazioni universali.

Attraverso un’estetica al tempo stesso minimale e monumentale, Chiharu Shiota costruisce paesaggi interiori in cui lo spettatore è chiamato a confrontarsi con la propria memoria e con il proprio senso di appartenenza. Le sue opere non offrono risposte definitive, ma aprono spazi di riflessione, sospesi tra luce e ombra, tra visibile e invisibile. In un’epoca segnata dalla velocità e dalla frammentazione, il suo lavoro restituisce tempo e profondità all’esperienza, ricordandoci che ogni esistenza è un intreccio di fili che si tendono, si spezzano e si ricompongono continuamente.

Uncertain Journey (2016-2025)

Al centro della pratica di Shiota vi è una riflessione costante sull’assenza. Molti dei suoi ambienti evocano presenze umane senza mostrarle direttamente: un vestito sospeso, una sedia vuota, una barca imprigionata in un intreccio di fili suggeriscono storie non raccontate, vite trascorse, emozioni trattenute. L’artista invita lo spettatore a entrare fisicamente nelle sue installazioni, a camminare sotto le reti filamentose, a percepire la densità dello spazio come se fosse materia viva. In questo modo, l’esperienza estetica si trasforma in esperienza corporea, quasi meditativa.

La dimensione autobiografica, pur presente, non si chiude mai in un racconto individuale. Shiota parte spesso da ricordi personali – l’infanzia in Giappone, un incendio, la migrazione in Europa, la malattia affrontata in età adulta – per toccare temi universali come la perdita, il viaggio, la fragilità dell’esistenza. Le sue installazioni diventano metafore visive della condizione umana, sospese tra radicamento e sradicamento, appartenenza e distanza. Il filo rosso, in particolare, richiama il simbolo orientale del “filo del destino”, che unisce invisibilmente le persone destinate a incontrarsi.

Le ricerche di Chiharu Shiota presentano profonde consonanze tematiche e poetiche con quelle di Marina Abramović e Rebecca Horn, pur sviluppandosi attraverso linguaggi differenti. Tutte e tre hanno costruito una pratica artistica centrata sul corpo, sulla vulnerabilità e sulla trasformazione dello spazio in esperienza emotiva e percettiva.

Una prima affinità riguarda il corpo come luogo di memoria e tensione. Abramović ha posto il proprio corpo al centro di azioni estreme, esplorandone i limiti fisici e psicologici in performance che mettono in scena resistenza, dolore e relazione con il pubblico. Horn, soprattutto nei lavori degli anni Settanta, ha concepito protesi e dispositivi che estendono o costringono il corpo, trasformandolo in un organismo ibrido, fragile e potenziato insieme. Shiota ha usato il proprio corpo ad esempio in Try and Go Home, una performance del 1997 in cui l’artista cercava di arrampicarsi fuori da una cavità scavata in un terreno in forte pendenza. Pur non utilizzando sempre il proprio corpo in maniera diretta, Shiota ne evoca costantemente l’assenza attraverso abiti vuoti, letti, sedie: tracce di una presenza umana che si percepisce ma non si vede. In tutte e tre, il corpo è campo di tensione tra interiorità e mondo esterno.

In Silence (2002-2025)

Un secondo punto di contatto è il rapporto tra vulnerabilità e forza: Abramović mette in gioco la propria esposizione totale allo sguardo e all’azione dell’altro; Horn trasforma la fragilità in un sistema meccanico poetico, dove piume, metalli e motori producono movimenti delicati ma inquietanti; Shiota intreccia fili sottili che appaiono precari, eppure costruiscono strutture monumentali capaci di avvolgere interi ambienti. La fragilità diventa linguaggio, non limite.

Vi è poi una consonanza nel modo in cui le tre artiste concepiscono lo spazio come ambiente immersivo. Abramović, specialmente nelle performance relazionali, trasforma lo spazio in un campo energetico condiviso tra artista e pubblico. Horn crea ambienti cinetici e installazioni in cui oggetti meccanici si muovono come creature autonome, generando un’atmosfera sospesa e talvolta perturbante. Shiota costruisce vere e proprie architetture di filo che inglobano lo spettatore, invitandolo a entrare fisicamente nell’opera. In tutti i casi, lo spazio non è neutro: è un organismo vivo che reagisce alla presenza umana.

Un’altra affinità significativa riguarda il tema della memoria e dell’assenza: Abramović lavora sulla memoria del corpo e sull’intensità del presente come atto irripetibile; Horn evoca spesso ferite, isolamento e trasformazione, anche in relazione alla propria esperienza di malattia giovanile; Shiota sviluppa installazioni che sono metafore visive del ricordo, dell’identità migrante, della perdita. Le loro opere non raccontano storie lineari, ma evocano stati emotivi profondi, in cui il passato affiora come eco.

Infine, tutte e tre condividono una forte dimensione rituale. Le performance di Abramović assumono la forma di atti quasi sacrali; le macchine poetiche di Horn sembrano strumenti di un rito enigmatico; le trame di filo di Shiota ricordano reti del destino o mappe invisibili che connettono le vite. In modi diversi, ciascuna costruisce un’esperienza che richiede concentrazione, lentezza e partecipazione.

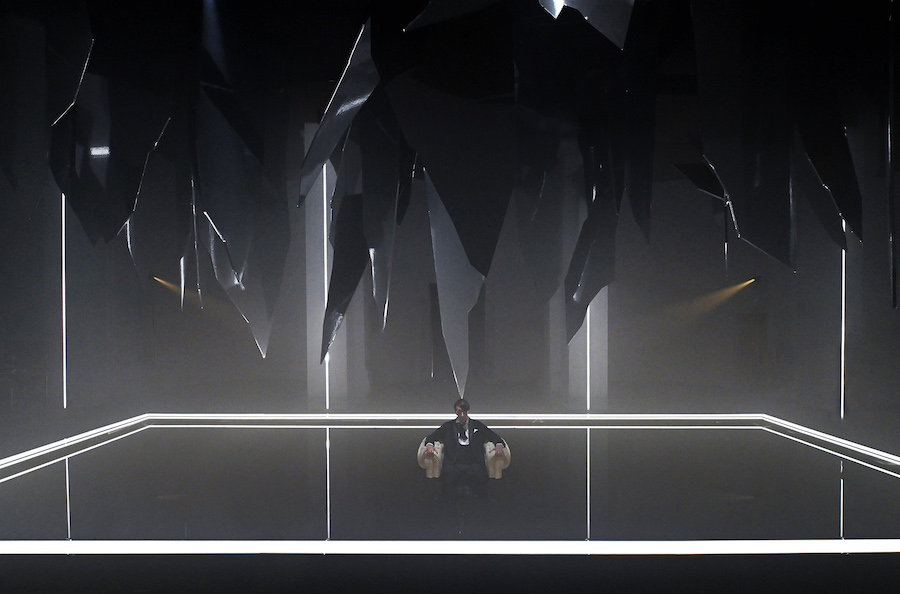

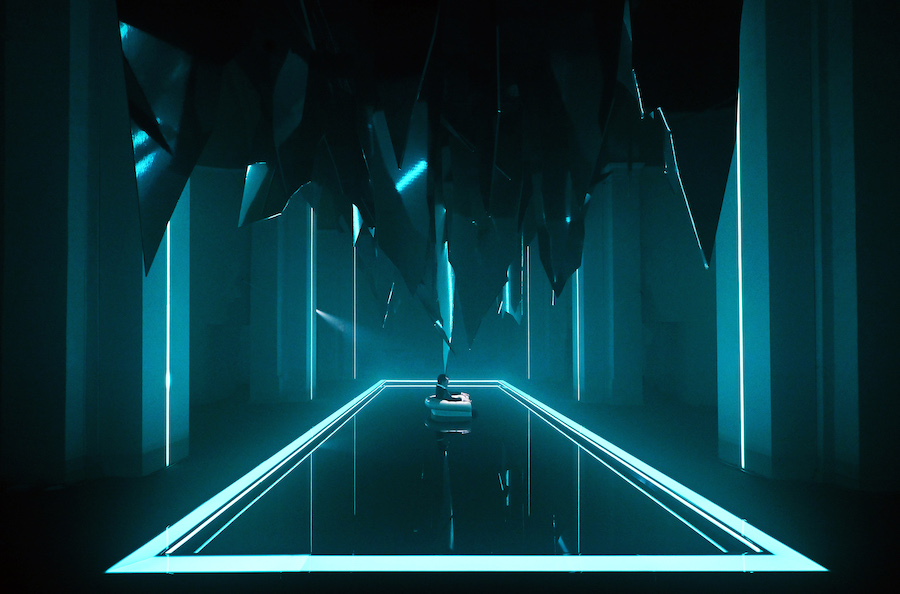

Mozart, Idomeneo (2024)

La consacrazione internazionale di Shiota è arrivata con importanti esposizioni museali e con la partecipazione alla Biennale di Venezia nel 2015 quando ha rappresentato il Giappone con l’installazione The Key in the Hand, un’opera immersiva composta da migliaia di chiavi sospese in una fitta trama di fili rossi sopra due barche in legno, diventata una delle installazioni più iconiche di quell’edizione. Lo stesso avviene ora al MAO di Torino con una grande mostra che presenta in ordine cronologico molte delle sue opere più importanti e installazioni site-specific che hanno fatto di questa esposizione un successo che aumenta di mese in mese.

La prima che si incontra è Uncertain Journey, una delle sue installazioni più emblematiche e presentata per la prima volta nel 2016. In quest’opera, l’artista costruisce un ambiente immersivo in cui una fitta trama di fili rossi si espande nello spazio, avvolgendo e collegando una serie di barche metalliche disposte a terra o sospese leggermente dal pavimento.

Il rosso intenso domina l’intera installazione. Migliaia di fili si intrecciano a partire dalle imbarcazioni, irradiandosi verso pareti e soffitto come una rete organica, pulsante, quasi sanguigna. Il visitatore entra fisicamente in questo spazio e si trova circondato da una struttura che appare al tempo stesso fragile e avvolgente, leggera ma visivamente densa. Il filo non è soltanto un materiale: è linea, disegno nello spazio, scrittura tridimensionale.

Le barche, elemento centrale dell’opera, rimandano immediatamente al tema del viaggio. Non si tratta però di un viaggio lineare o rassicurante, bensì di un percorso segnato dall’incertezza, come suggerisce il titolo. Le imbarcazioni sono vuote: non vi sono corpi, né tracce dirette di presenza umana. Questa assenza diventa potente metafora della condizione esistenziale contemporanea, fatta di migrazioni, spostamenti, cambiamenti di identità e ricerca di appartenenza.

L’opera nasce anche da una riflessione autobiografica. Shiota vive da molti anni tra Giappone ed Europa, e la dimensione dello spostamento culturale e geografico è parte integrante della sua esperienza personale. Tuttavia, come spesso accade nel suo lavoro, l’elemento individuale si trasforma in una meditazione universale: il viaggio diventa metafora della vita stessa, con le sue deviazioni, le sue soste, le sue incertezze.

Dal punto di vista formale, l’installazione combina monumentalità e delicatezza. La struttura appare imponente per scala e impatto visivo, ma è costruita con un materiale semplice, quotidiano, quasi domestico. Questa tensione tra semplicità del mezzo e complessità del risultato è una delle cifre distintive dell’artista.

Attraversando Uncertain Journey, lo spettatore non osserva soltanto un’opera: la attraversa, la abita temporaneamente. La percezione dello spazio cambia, si fa più intima e allo stesso tempo più vertiginosa. L’intreccio dei fili suggerisce che ogni viaggio – fisico, emotivo o spirituale – è inevitabilmente connesso a quello degli altri. L’incertezza non è solo smarrimento, ma condizione generativa: è ciò che rende possibile l’incontro, la trasformazione e la scoperta di nuove rotte interiori.

Wagner, Tristan und Isolde (2014)

Ancora più drammatica è In Silence, una delle installazioni più intense e simbolicamente stratificate di Chiharu Shiota. L’opera si presenta come un ambiente immersivo dominato da un grande pianoforte bruciato, accompagnato da sedie anch’esse carbonizzate, il tutto avvolto da una fitta trama di fili neri che occupa lo spazio come una nube densa e sospesa.

Il cuore dell’installazione è il pianoforte, strumento tradizionalmente associato all’armonia, alla memoria e alla dimensione domestica. Qui, però, il pianoforte è muto: il fuoco lo ha trasformato in un relitto, in un oggetto che conserva la forma della musica ma ne ha perso la voce. Il silenzio evocato dal titolo non è semplice assenza di suono, ma una condizione carica di memoria e tensione. È il silenzio che segue un evento traumatico, il silenzio che custodisce ciò che non può più essere espresso.

L’ispirazione dell’opera deriva da un ricordo d’infanzia dell’artista: un pianoforte bruciato visto dopo un incendio in una casa vicina. Questo episodio si è sedimentato nella sua memoria come immagine potente, quasi archetipica. In In Silence, il ricordo personale si trasforma in esperienza collettiva. Il pianoforte carbonizzato diventa simbolo di perdita, ma anche di persistenza: nonostante la distruzione, la sua presenza fisica continua a occupare lo spazio, come una memoria che non si cancella.

Wagner, Siegfried (2017)

La rete di fili neri che avvolge l’ambiente amplifica questa sensazione. I fili, intrecciati con precisione ossessiva, scendono dal soffitto e si espandono come una massa organica, creando un’atmosfera quasi claustrofobica. Il nero suggerisce cenere, ombra, lutto. Tuttavia, la trama non è soltanto segno di distruzione: è anche disegno nello spazio, connessione, stratificazione del tempo. Come in molte opere di Shiota, il filo diventa metafora della memoria – fragile ma tenace, invisibile ma strutturante. Le sedie bruciate evocano presenze assenti. Non vi sono figure umane, ma tutto suggerisce che qualcuno sia stato lì. L’assenza diventa protagonista: lo spettatore percepisce un vuoto abitato da tracce, come se il silenzio fosse ancora impregnato di voci passate. Attraversando l’installazione, il visitatore è invitato a confrontarsi con la tensione tra suono e silenzio, presenza e assenza, distruzione e memoria. L’opera non racconta una storia precisa, ma attiva un’esperienza sensoriale e psicologica. Il silenzio non è neutro: è denso, quasi tangibile. In Silence rappresenta un momento fondamentale nella ricerca di Shiota, perché condensa molti dei temi centrali del suo lavoro – memoria, trauma, traccia, spazio immersivo – in una forma visivamente potente e simbolicamente aperta. È un’opera che non parla attraverso la musica, ma attraverso la sua mancanza, trasformando il silenzio in materia viva e condivisa.

Sebbene non presente in mostra, è significativo anche il suo contributo al teatro musicale. Per il Grand Théâtre de Genève nel 2024 ha ideato le scene dell’Idomeneo di Mozart mentre prima per l’Opera di Kiel tre opere di Wagner: Tristan und Isolde (2014), Siegfried (2017) e Götterdämmerung (2018). In questi allestimenti, il suo linguaggio fatto di fili e strutture spaziali si è tradotto in scenografie capaci di amplificare la dimensione emotiva e mitica delle opere.

Wagner, Götterdämmerung (2018)

⸪