•

Richard Strauss, Salome

Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, 27 aprile 2025

![]() ici la version française sur premiereloge-opera.com

ici la version française sur premiereloge-opera.com

La Salome mediterranea di Emma Dante

Emma Dante firma una Salome visionaria al Maggio Musicale, ambientata in un Bosco di Bomarzo popolato da figure oniriche e simboliche. Regia intensa e coerente, dominata da un potente immaginario femminile. Lidia Fridman magnetica protagonista, diretta da Alexander Soddy in una lettura sontuosa e drammatica della partitura. Successo trionfale, con ovazioni per interpreti e direttore.

«Oh, no, ancora i pupi!» mi è scappato di dire a voce alta ad apertura di sipario prima ancora che attacchi la musica: in scena, infatti, sei mimi/ballerini in armature bianche e decori azzurri, come certe ceramiche del sud, hanno le movenze marionettistiche dei pupi siciliani.

Così inizia la Salome di Emma Dante in cui nessun particolare sfugge alla cifra stilistica della regista palermitana che imprime la sua personale e inconfondibile impronta a tutti gli spettacoli che mette in scena. Qui comunque riesce a confezionare uno spettacolo del tutto convincente e che conquista il foltissimo pubblico accorso, alcuni per la seconda o terza volta come mi è stato confessato, all’ultima replica del titolo inaugurale dell’87° Festival del Maggio Musicale.

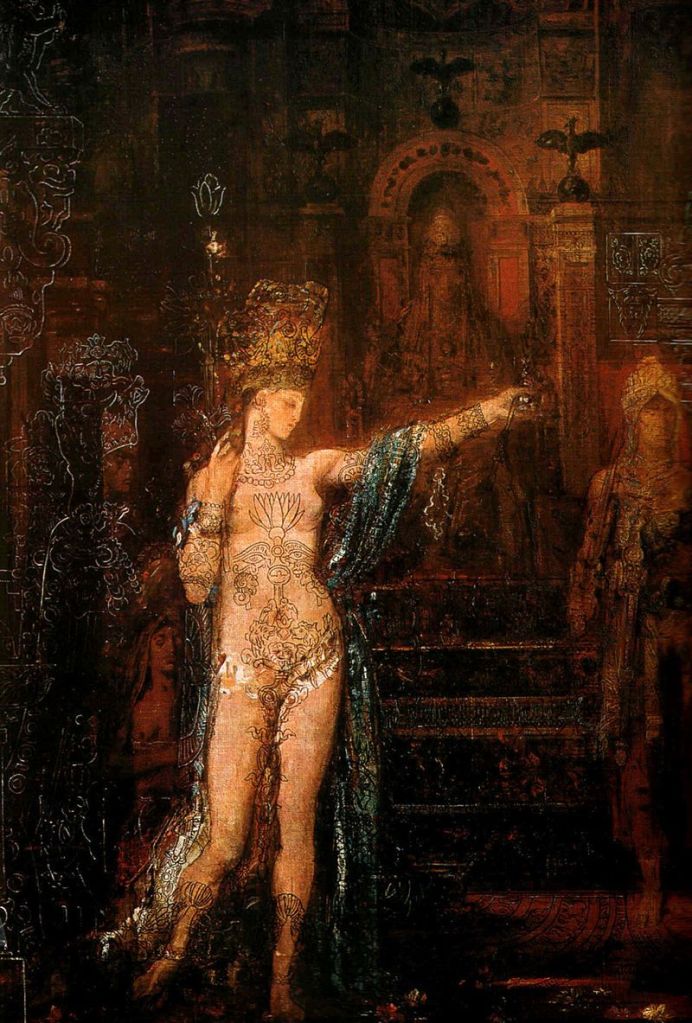

Cinque anni dopo la Carmen alla Scala, a Strauss fu legato il suo Feuersnot a Palermo. Ora al debutto al festival fiorentino, il mondo visivo della Dante non ricrea la decadente e orientaleggiante opulenza dell’ambientazione di Wilde/Strauss: il suo è uno sguardo onirico su una vicenda inserita nel verde del Sacro Bosco di Bomarzo, col faccione di pietra dell’Orco la cui bocca spalancata funge da ingresso alla cisterna di Jochanaan ma anche alla prigione delle schiave di Herodes che vediamo affacciarsi dagli occhi del mascherone. Si tratta infatti dell’eterna vicenda della violenza degli uomini sulle donne oggetto delle brame del Tetrarca, le schiave appunto o la figliastra Salome, a sua volta vittima e carnefice. Gli uomini o sono gli indistinguibili soldati nelle loro armature o gli ebrei impegnati in futili beghe teologiche. Solo nel finale la scena ideata da Carmine Maringola vira verso un mondo più astratto: durante il monologo necrofilo di Salome dall’alto scendono dei teli macchiati di sangue e poi delle “liane” nere che richiamano i lunghissimi dreadlocks neri del profeta usati dai soldati come funi per trattenerlo.

In scena è presente solo il tavolo del banchetto di Herodes e della moglie, con una barocca esposizione di teste di animali (bue, maiale, pesce spada… quasi presagi della testa del profeta). La tovaglia è dello stesso tessuto dei sontuosi abiti della coppia (costumi firmati da Vanessa Sannino), un ricco broccato rosso, lo stesso colore dell’abito di Salome. Sono parte stessa del banchetto Herodes e Herodias e, con la loro immagine da Re e Regina delle carte da gioco, confermano la dimensione favolistica – il Basile de Lo cunto de li cunti è sempre dietro l’angolo… – della lettura della regista. La scena della danza dei sette veli è risolta in maniera efficace: Salome – che ha il fisico da modella di Lidia Fridman – è il pistillo di un fiore i cui petali sono i veli agitati da sei ballerine a cui si uniscono sei ballerini nella coreografia di Silvia Giuffré che alla sensualità unisce la violenza maschile sulle sei schiave. Sintomatica è la scelta di far portare la testa mozza a Herodias mentre la morte di Salome strangolata dalle trecce del profeta porta a un finale di grande impatto che conferma l’infallibile senso teatrale della Dante. Qui poi viene esaltata la straordinaria partitura che nelle mani di Alexander Soddy rivela tutta la sua straordinaria magnificenza.

Questo doveva essere il debutto italiano del direttore inglese se non ci fosse stata nel frattempo la sostituzione di Christian Thielemann per il Ring alla Scala, affidata all’ultimo momento a Soddy in alternanza con Simone Young. Soddy, che potrebbe essere il nuovo direttore principale dell’Orchestra del Maggio dopo Daniele Gatti, rivela anche qui la sua maestria nel gestire un’orchestra poderosa ma dal suono lucido, lussureggiante, ma implacabilmente aggressivo, quasi tellurico, nei momenti chiave. Grande è la tensione drammatica, precisi i cambi di atmosfera e grande attenzione è data alle peculiari sonorità timbriche di una musica che aveva sconvolto il pubblico del 16 maggio 1906 allo Stadt-Theater di Graz quando, cinque mesi dopo la prima di Dresda, a sentire Strauss dirigere il suo lavoro arrivarono, tra i tanti, Giacomo Puccini, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Alexander von Zemlinsky, Alban Berg e forse anche un giovane Adolf Hitler. Di certo Adrian Leverkühn, il personaggio del Doktor Faust di Thomas Mann… Tanta era l’attesa per quella degenerata opera bandita dai censori del Hofoperntheater di Vienna. Oggi neanche riusciamo a immaginare l’impatto scandaloso di questa “dissonante”, “cacofonica” creazione, ma Soddy riesce a sconvolgerci mettendo in luce le malsane e incandescenti pagine di questo capolavoro unico nel suo genere. Dimostrando in tal modo di essere tra i migliori interpreti del repertorio wagneriano e post-wagneriano.

Mirabile è anche l’equilibrio della buca orchestrale con le voci: nell’intervista pubblicata sul programma di sala, Soddy sottolinea la grande sfida della Salome agli interpreti, con un’orchestra che deve suonare sempre forte, per cui è importante cogliere le tante opportunità offerte dalla partitura per far emergere le voci. Voci che in questa produzione fiorentina si rivelano pienamente adatte al compito. Arrivata a sostituire un’interprete precedentemente prevista, dopo alcune prove belcantistiche, Lidia Fridman dimostra di saper tener testa alla impervia tessitura del ruolo titolare grazie a una notevole proiezione, al timbro tagliente e a un fraseggio espressivo. Il tutto abbinato alla sua magnetica presenza scenica. Il personaggio della nevrotica giovane perde gli elementi infantili per assumere quelli di una femmina predatrice in risposta alle malsane attenzioni del patrigno. Dopo alcune performance non del tutto convincenti della cantante russo-italiana, questa ha messo tutti d’accordo e le ovazioni finali nei suoi confronti lo stanno a dimostrare.

Era stato Jochanaan a Napoli il mese scorso e anche a Firenze Brian Mulligan conferma la buona impressione allora ricevuta. Qui poi la regia gli restituisce quell’autorevolezza scenica che al San Carlo era mancata. Molto ben definiti vocalmente e attorialmente sono lo Herodes di Nikolai Schukoff e la Herodias di Anna Maria Chiuri mentre un po’ deludente è risultato il Narraboth di Eric Fennell. Marvi Monreal come Paggio, Arnold Bezuyen, Mathias Frey, Patrick Vogel, Martin Piskorski e Karl Huml (i Cinque Ebrei), William Hernandez, Yaozhou Hou, Frederic Jost, Karl Huml e Davide Sodini completano il bel cast.

Esito felicissimo per tutti gli artefici dello spettacolo con ovazioni per la protagonista e il direttore.

⸪