∙

Wolfgang Amadeus Mozart, Le nozze di Figaro

★★★☆☆

Roma, Teatro dell’Opera, 3 novembre 2018

![]() Click here for the English version

Click here for the English version

Due matrimoni e un elefante

Nella sua terza produzione de Le nozze di Figaro, Graham Vick abbandona del tutto il Settecento per immergere la vicenda in una cruda attualità: «Oggi il rococò a teatro può tentarci a una falsa nostalgia, diminuendo così l’urgenza di certe tematiche. Da Ponte e Mozart raccontano dei loro contemporanei e così dobbiamo fare noi», dice il regista.

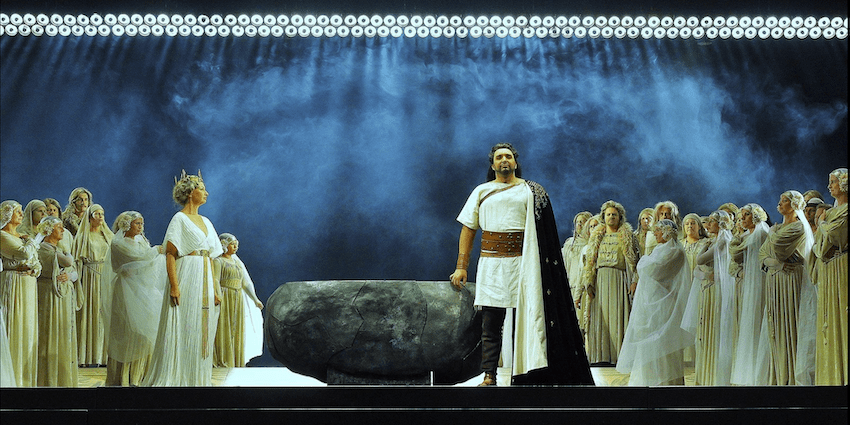

Un elefante dipinto squarcia la parete della camera della Contessa. “Elephant in the room” – un’espressione tipica della lingua inglese per indicare una verità evidente ma ignorata – è la verità delle differenze sociali, dell’abuso sulla donna, dell’ossessione del sesso, temi molto attuali. Con le scene e i costumi di Samal Blak, tutto è immerso nella volgarità dei nostri tempi e nella mercificazione: la Contessa sfoggia jeans stracciati tanto di moda su scarpe a stiletto dorate, il Conte erotomane scalzo e in vestaglia di seta non fa altro che elargire banconote per ottenere quello che vuole, e le spose nel finale sono coperte di soldi come le statue delle sante portate in processione nei paesi del sud Italia.

Durante l’ouverture uno stuolo di domestiche sfrega con malcelata rabbia i lucidi pavimenti di marmo e oro di casa Almaviva, e nel quarto atto la serata nel boschetto diventa una notte di violenza sulle donne che vediamo appese al muro o riverse nude su sedie e carriole. Al posto dei tronchi dei pini ci sono le enormi zampe di un elefante – una di esse alzata minacciosamente come per schiacciare i personaggi.

La tesi di Vick funziona bene fino al terzo atto, grazie anche all’efficace direzione attoriale e all’eccellente presenza scenica degli interpreti, ma la scelta del finale si allontana troppo dallo spirito dell’opera originale. Nel 1786, nella pungente minaccia di Figaro – “Se vuol ballare Signor Contino” – si può avvertire quello che succederà di lì a poco a Parigi, ma un’opera non può essere piegata forzatamente a sostenere tesi che non potevano appartenere al Secolo dei Lumi. E si perdono così anche la sensualità e la malinconia delle Nozze di cui è soffusa l’opera, impersonate da Susanna e dalla Contessa. Vick trasforma il Conte in un cinico Barbablù e poi qui sono tutti più o meno corrotti: Barbarina, rapita dal Conte, quando ritorna sfatta a cantare la sua ineffabile aria, sembra che lamenti la perdita di qualcosa di più personale e prezioso della spilla. Cherubino alla fine indossa una vestaglia come quella del Conte – l’adolescente in tempesta ormonale si è trasformato anche lui in un tamarro erotomane. La caratterizzazione dei personaggi minori si limita ad un Don Curzio balbuziente e a un Don Basilio effeminato, attratto da tutti i maschi in scena.

L’esecuzione musicale non contrasta con l’idea registica: a capo dell’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma c’è Stefano Montanari, il “direttore rock” in stivali e T-shirt che si infila disinvoltamente la bacchetta dietro la schiena per andare a suonare al fortepiano gli accompagnamenti. Abituati ai suoi ritmi serrati, con cui ad esempio dipana le note dell’ouverture di questa folle journée, questa volta Montanari si è fatto invece ammirare per gli squarci lirici in cui ha indugiato assieme ai cantanti, e per la cura dei recitativi, qui dialoghi espressivi che avevano un’efficace continuità con i numeri musicali ed erano soprendentemente arricchiti di variazioni e ornamenti dal direttore stesso.

Tutti i cantanti in questa produzione sono molto giovani, con le interpreti femminili in particolare risalto. Nel ruolo della Contessa, Federica Lombardi ha una voce sontuosa che al termine di “Dove sono” ha strappato al pubblico l’applauso più fragoroso, incantati dal fraseggio e dai legati del soprano, a suo agio in questo repertorio e in un personaggio che ha già portato in scena con grande successo nel passato.

Elena Sancho Pereg ha un timbro da soprano più leggero e vibrato, e nel suo debutto nella parte di Susanna ha offerto un’interpretazione piena di freschezza e agilità, ma senza la sensualità e lo spessore a cui ci hanno abituato altre interpreti. Successo personale anche per Miriam Albano, Cherubino en travesti, con pochi tratti maschili ma vocalmente sorprendente. Il Conte di Andrei Zhilikhovsky era aitante, giustamente caratterizzato anche nel timbro, giovanile e chiaro, ma la sua interpretazione era senza particolari raffinatezze e il volume ha risentito della scarsa proiezione della voce. Habitué del personaggio è Vito Priante e nonostante anche stavolta il suo Figaro era ben cantato, ma senza particolare personalità. Efficaci gli interpreti secondari.

⸪