Béla Bartόk, Il castello del duca Barbablù

Göteborg, Konserthus, 7 maggio 2022

(video dell’esecuzione in forma di concerto)

L’ultima porta è dietro gli ottoni. Quando è l’orchestra stessa il castello

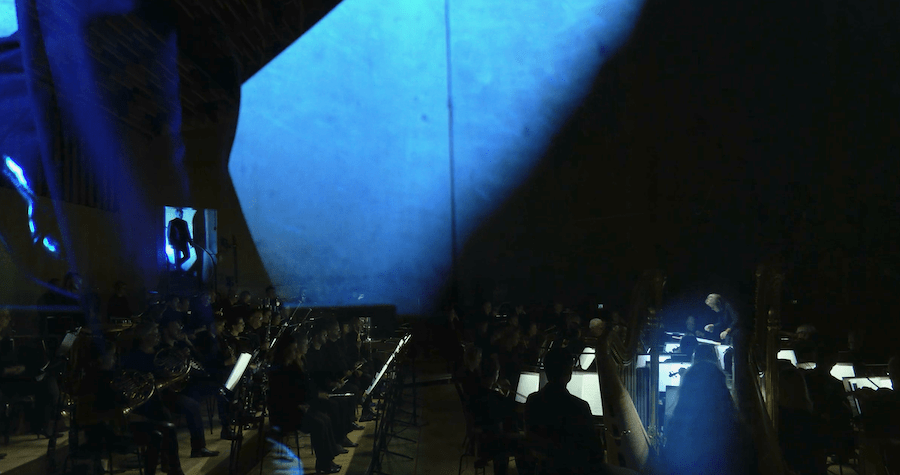

Dopo il prologo recitato fuori scena da Karin Tufvesson-Hjörne, Gerald Finley entra sul palcoscenico dellaGöteborgs Konserthus dove è schierata la Göteborgs Symfoniker diretta da Marin Alsop. Dall’altro lato incede Aušrinė Stundytė.

È infatti un’esecuzione in forma di concerto quella dell’opera di Béla Bartόk, Il castello del duca Barbablù che è ora a disposizione dello sterminato pubblico della rete. Una preziosa occasione per immergersi nella inquietante musica del compositore ungherese senza alcuna “distrazione” scenografica, anche se le immagini trasmesse sono di grande suggestione grazie alle luci e alla sobria ma efficace mise en espace di Georg Zlabinger: il castello è l’orchestra stessa e i due interpreti si muovono tra gli strumentisti e in platea tra il pubblico. Viene così posto in primo piano il potere evocativo della musica e il rapporto tra i due personaggi è evidenziato in tutta la sua forza. E non c’è in effetti bisogno d’altro quando si hanno a disposizione due artisti del calibro del soprano lituano e del baritono canadese, ognuno portatore di una personalità carismatica sulla scena e di una resa vocale magistrale. L’affascinante Gerald Finley è un Barbablù introverso e sofferto che non vede l’ora di confessare il segreto che lo tormenta. Non ho gli strumenti per capire se la pronuncia dell’ungherese è buona o no, ma i suoni arcani di questa lingua acquistano un valore idiomatico di grande forza nella sua linea di canto, elegante ed espressiva. Una inesauribile gamma di espressioni è quella realizzata da Aušrinė Stundytė, dall’infantile all’appassionato, dall’incalzante al gelido, tutti gli stati emotivi di Judith si fanno voce e figura. Sostenuta da una tecnica perfetta definisce fin dall’inizio con potenza il suo personaggio di donna innamorata ma determinata.

Prima donna a diventare chief conductor di una grande orchestra americana, la sinfonica di Baltimora, Marin Alsop è ospite dell’orchestra svedese per due concerti con due diversi programmi in qualche modo legati alla condizione femminile. Dopo The Confession of Isobel Gowdie, un lavoro di James MacMillan sulla caccia alle streghe nella Scozia del XVII secolo, è ora la volta dell’opera di Bartόk in cui un’altra figura femminile è messa in confronto al mondo maschile e inquietante del tenebroso duca. Le finezze orchestrali di questa mirabile partitura sono già state evidenziate da mille esecuzioni e anche se questa non ha nulla di memorabile, è comunque una pregevole versione che esalta i timbri e i colori di una delle pagine più esemplari del Novecento. Ottimi gli strumentisti dell’orchestra svedese e attenti alle indicazioni sempre precise della Alsop, soprattutto i fiati, qui chiamati a fornire il tono particolare del lavoro.

Il video è disponibile ancora per alcuni mesi qui.

⸪