•

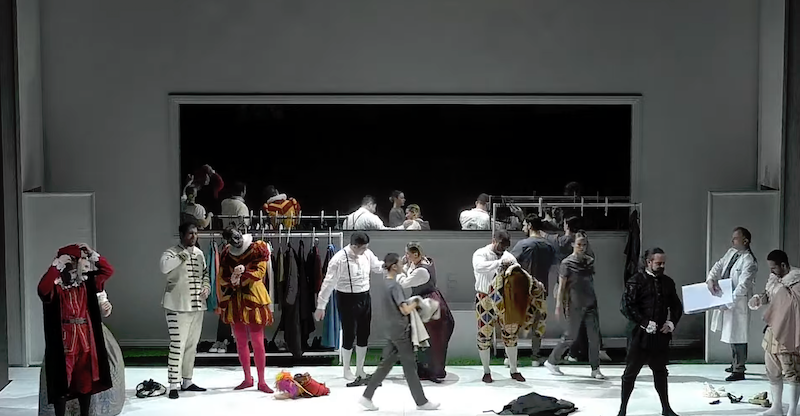

foto © Brescia Amisano

Richard Strauss, Der Rosenkavalier

Milano, Teatro alla Scala, 25 ottobre 2024

★★★★★

ici la version française sur premiereloge-opera.com

ici la version française sur premiereloge-opera.com

Karajan, Kleiber e ora Petrenko: Der Rosenkavalier alla Scala, solo il meglio

«Il ricordo di un ricordo», l’espressione letta a proposito di un dipinto della mostra di Edvard Munch a Milano può essere adattata anche al lavoro che fruttò al suo compositore il titolo di “cittadino onorario” di Vienna dopo la prima viennese nel 1911. Che cosa è infatti Der Rosenkavalier se non l’opera del rimpianto del tempo che passa inesorabilmente, non solo per i personaggi della commedia, ma anche per un’epoca, quella della Vienna capitale di un impero che di lì a poco si sfalderà, di un’era felice e irrimediabilmente perduta, di una civiltà che verrà trasformata dalla Grande Guerra.

«Il tempo, cosa strana», dice Marie Therese al suo Quinquin, mentre in orchestra celesta e arpe fanno tintinnare i rintocchi di un orologio immaginario quanto inesorabile. «Ma come può essere vero che io sia stata la piccola Resi, e che poi un giorno sarò una vecchia signora…» aveva esclamato prima davanti allo specchio, proprio come la Contessa de Le nozze di Figaro, «Dove sono i bei momenti…», in una giornata che, dopo la notte d’amore col giovane Octavian, era iniziata male, col parrucchiere che l’aveva «fatta vecchia»…

Der Rosenkavalier ritorna per la decima volta alla Scala: la prima fu nel marzo 1911, cinque settimane dopo il debutto di Dresda. A Milano i nomi di Valzacchi e Annina furono cambiati nei levantini Rys-Galla e Zephira perché il fatto che i due intriganti fossero italiani aveva urtato il pubblico – non ha certo scrupoli politically correct Hofmannsthal quando fa dire alla Marescialla «Io non sono un generale napoletano» per dare un esempio di non fermezza, oppure al Maggiordomo «Quelli di Lerchenau si sono ingozzati d’acquavite e si buttano sulle serve, venti volte più barbari dei Turchi e dei Croati!» o ancora: «Siamo in Francia? O in mezzo agli Unni?» come esclama Ochs per chiedere il ripristino dell’ordine nel terzo atto al momento della beffa ai suoi danni.

Nel secolo scorso al Piermarini ci furono ancora sei produzioni, tra cui quella del 1952 con Karajan e la Schwarzkopf, la quale ritornerà con Böhm nel 1961, mentre nel 1976 con Carlos Kleiber Sophie fu Lucia Popp. Nel nostro secolo ci sono state le produzioni del 2003 di Jeffrey Tate e Pier Luigi Pizzi, del 2011 di Jordan/Wernicke e nel 2016 quella di Mehta/Kupfer proveniente da Salisburgo, ora ripresa con la stessa Marescialla (Krassimira Stoyanova) e lo stesso Baron Ochs (Günther Groissböck). Sul podio dell’Orchestra del teatro debutta Kirill Petrenko ed è amore a prima vista, un vero colpo di fulmine quello tra il pubblico milanese e il direttore principale dei Berliner Philharmoniker. Nato nella allora URSS ma trasferito diciannovenne in Austria, Petrenko si è formato a Vienna alla Volksoper debuttando con Ein Walzertraum, l’operetta di Oscar Straus, dispiegando già allora la sua inarrivabile leggerezza di tocco che si ritrova ora nei valzerini del novecentesco Strauss con due s: quelli ineffabilmente “mozartiani” (se solo il valzer fosse nato un secolo prima…) del primo atto e quello più popolare del terzo, preso in prestito dal Dynamiden-Walzer di Josef Strauß, un affettuoso omaggio di Richard alla gloriosa famiglia viennese dei valzer in una commossa sublimazione di quella civiltà.

L’introduzione con cui si apre Der Rosenkavalier fortunatamente è a sipario chiuso perché noi spettatori ci dobbiamo immaginare quello che Petrenko ci fa capire, un’appassionata notte d’amore dipinta dagli slanci orchestrali che incarnano quelli esuberanti del giovane – e qui viene in mente il Don Giovanni sia della mozartiana ouverture sia del poema sinfonico – cui seguono improvvisi abbandoni corrispondenti agli struggimenti della donna, ai piccoli turbamenti, i presentimenti sulla durata della loro relazione. Le luci del giorno sono evocate dai trilli argentei dei flauti e ci conducono al rito della colazione portata in scena dal servitore nero – che la regia di Kupfer non rappresenta come «eine kleine Neger» (un paggetto di colore), bensì come un aitante giovane segretamente innamorato della padrona. Nel finale è lui che raccoglie il fazzoletto lasciato sotto la panchina del Prater, non da Sophie, come dice il libretto, bensì dalla Marescialla. La quale probabilmente rimpiazzerà il diciassettenne Oktavian, non più disponibile, con il giovanottone “abbronzato” per riempire le sue noiose giornate quando il marito è lontano.

Il canto di conversazione, dove parola e musica sono indissolubilmente legati, è sostenuto con estrema grazia e morbidezza dall’orchestra che riprende, trasformandoli, i temi dell’introduzione mescolandoli a ritmi di valzer in stile di divertimento settecentesco, un delizioso anacronismo che però aveva irritato il pubblico della prima. I vari piani sonori scorrono fluidamente sotto la bacchetta del direttore, il pulsare dei temi è sempre vario, i languori sensuali, i fremiti e i palpiti trovano una perfetta realizzazione musicale. Contraddistinti da un attentissimo controllo dei volumi sonori, i momenti vivaci e grotteschi di quando in scena c’è il barone Ochs hanno un tono ironico sempre perfettamente equilibrato. E poi c’è lo stupefacente finale, con i due ineffabili duetti dei giovani amanti sulla polvere vaporosa distesa dagli archi i cui suoni si estinguono magicamente.

L’aveva cantata qui, ma anche a Salisburgo e poi a Vienna e a Zurigo: Krassimira Stoyanova è una Marescialla di gran classe, dal timbro sontuoso e dal fraseggio variegato. Con la sua elegante presenza scenica delinea il personaggio in tutte le sue implicazioni psicologiche: aristocratico ma autentico e ammantato di malinconia nello struggente monologo del primo atto così come nelle frasi del finale, «Così avevo giurato, di amarlo nel modo giusto, sì che avrei amato anche l’amore suo per un’altra!», che sanciscono la sua nobiltà d’animo. La sua performance si inserisce degnamente nella scia delle indimenticabili Marescialle che l’hanno preceduta: Lisa Della Casa, Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Renée Fleming…

Octavian è Kate Lindsey, interprete intelligente e scenicamente molto efficace. Abituata ai breeches role, dove una donna interpreta un personaggio maschile – uno per tutti il mozartiano Cherubino – il mezzosoprano americano si muove in maniera più che convincente sul palcoscenico con una vocalità particolare e apprezzabile nel primo atto, un po’ meno nel secondo ma insopportabilmente manierata nel travestimento del terzo.

Era presente anche nel 2016 e il suo Baron Ochs aveva colpito per la scelta di non farne un personaggio pacioso, ma di renderlo quello che effettivamente è: un Don Giovanni maschilista con l’arroganza del nobile e la rozzezza data dalle origini campagnole. Anche dopo otto anni il basso austriaco Günther Groissböck si dimostra vocalmente eccezionale, con bellissime note basse, i tanti mi sotto il rigo, e una dizione wienerisch idiomaticamente perfetta.

Sophie trova in Sabine Devieilhe la voce ideale per grazia e abbandoni lirici, così come il Faninal di Michael Kraus, mentre Piero Pretti è un po’ la caricatura del tenore italiano berciante la sua aria pseudo-metastasiana. Tra i molti personaggi minori si distinguono la Annina di Tanja Ariane Baumgartner e il Valzacchi di Gerhard Siegel. Non ha un grande ruolo ma è ineccepibile il coro istruito da Alberto Malazzi.

L’allestimento è dunque quello del 2016 di Harry Kupfer qui ripreso da Derek Gimpel, con le scenografie di Hans Schavernoch delle gigantografie in bianco e nero degli edifici più noti della capitale austriaca, i costumi di Yan Tax che mescolano le epoche, e le luci crepuscolari di Jürgen Hoffmann. Allora venne giudicato essenziale, elegante, ripulito da parrucche e riccioli rococo su cui si erano concentrati gli allestimenti tradizionali fino ad allora, con poche eccezioni. Dopo gli scorci architettonici della Hofburg i cui saloni sono ripresi dal basso come per esprimere il senso di impotenza dei personaggi, si insinuano le immagini dei parchi nebbiosi e di un viale alberato nei rigori dell’inverno contemplato da una Marescialla in preda ai suoi dubbi esistenziali. Coloratissimo e fin troppo sgargiante è invece il Prater del terzo atto, con la balena che troneggia sul localino scelto dallo squattrinato Ochs per il suo rendez-vous con la domestica. Una grande porta, un letto e uno specchio, poche sedie, una panchina, una elegantissima Rolls-Royce dei primi ‘900: pochi elementi per definire l’opulenza di questa società in declino in un’epoca, quella appena precedente la Grande Guerra, ugualmente instabile quanto quella del regno di Maria Teresa d’Asburgo (1740-1780) scelto da Hofmannsthal per il suo libretto.

Calorosissima la risposta degli spettatori nei confronti degli artefici dello spettacolo con particolare entusiasmo per la protagonista e il maestro concertatore, visibilmente soddisfatto dal benvenuto che gli ha tributato il pubblico che ha riempito il teatro fino agli ultimi posti.

⸪