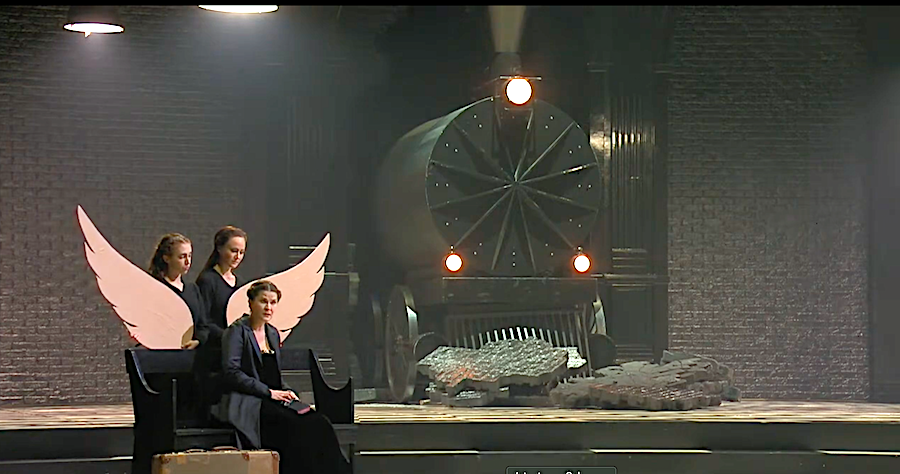

bozzetto di Stefano Poda

∙

Giuseppe Verdi, Aida

Verona, Arena, 16 giugno 2023

(diretta televisiva)

Aida nel metaverso

Come se non fosse bastato il passaggio delle frecce tricolori, a cantare l’inno nazionale sul palcoscenico sale un coro nei colori della bandiera. Inizia così la celebrazione della centesima stagione del Festival Lirico Arena di Verona nel primo anno dell’E. M. (Era Meloni). L’opera scelta è ovviamente Aida, quella che nel 1913 diede il via con la concertazione di Tullio Serafin, le scene di Ettore Fagiuoli, la direzione scenica (ancora non si parlava di regia) di Napoleone Carottini e con Ester Mazzoleni, Giovanni Zenatello e consorte Maria Grazia come interpreti principali.

Oggi, con un parterre de rois che vede sfilare personaggi del calibro di Jerry Calà, Iva Zanicchi, Lino Banfi, Orietta Berti, Il Volo etc. e con l’ostensione di Sophia Loren che fu Aida al cinema nel 1953, una ripresa televisiva che supera le quattro ore trasmette in mondovisione un’immagine del nostro paese tutta cultura (!) e spettacolarità.

La produzione viene affidata al tuttofare Stefano Poda (regia, scene, costumi, luci, coreografie, drammaturgia) che, come sempre, afferma una sua visione estetica e filosofica in cui la vicenda in oggetto è quasi solo un pretesto. Il palcoscenico è affollato di 500 persone tra coristi, comparse, danzatori: si ha un bel rimarcare ogni volta che Aida è un’opera intimista – i personaggi sono soli, le masse non agiscono – ma se si mette in scena in una arena all’aperto di 7000 posti bisogna tener conto degli spazi e Poda questo l’ha ovviamente capito. Il bianco e l’argento dominano, i costumi sono ricoperti di specchietti che riflettono le luci e i fasci laser. Tutta in oro e altrettanto spettacolare era la produzione dell’Aida di Zeffirelli, il quale però in un teatro di 300 posti come quello di Busseto firmava una delle sue regie più ispirate, ma qui sarebbe del tutto irrilevante chiedersi se Poda saprebbe farlo.

Ambientata in un’epoca imprecisata, la sua Aida diventa lo sguardo su un’umanità senza speranza: sulle immense gradinate una colonna corinzia spezzata a destra e quello che sembra un relitto d’astronave a sinistra affiancano un’enorme mano meccanica – non molto diversa da quella del Rigoletto di Bregenz – che rappresenta la morsa del potere e che nel finale si chiuderà inesorabile sui due amanti. Picche con una mano infissa nella punta fanno riferimento alle mani mozzate ai nemici trovate recentemente in uno scavo in Egitto, ma ricordano anche l’allestimento di un Œdipus Rex di molti decenni fa. Sono assenti delle vere e proprie scenografie: sul palcoscenico sono i corpi umani a ricreare gli ambienti e in questo il regista è maestro nel plasmare i movimenti dei suoi mimi/danzatori. Non mancano certo le solite sfilate al rallentatore, tipica cifra stilistica di Poda, mentre le sue coreografie qui hanno la sincronizzata meccanicità dei saggi ginnici negli stadi cinesi. Si notano anche alcuni riciclaggi dalla Turandot, come i costumi delle sacerdotesse, gli onnipresenti sberluccicanti swarovski, i caschi da motociclista, le mummie sui carrelli…

Algido e statico come sempre, il suo allestimento contiene alcuni momenti di indubbia efficacia teatrale: il finale secondo con l’ingresso dei prigionieri in calzamaglia tatuata con geroglifici che si avvinghiano ad Amonasro o l’inizio del terzo atto con le canne luminose. Ma l’emozione è un’altra cosa: lo stile del suo spettacolo è quello di un evento che avrebbe potuto aprire i giochi olimpici. D’altro canto, l’occasione celebrativa non poteva essere disattesa.

La direzione di Marco Armiliato è efficace ma difficile da giudicare nella ripresa audio, peraltro buona: su equilibri e livelli sonori si impone una verifica sul posto. Più agevole valutare le voci, già verificate dal vivo. Quella di Anna Netrebko (Netrenko per la Carlucci) anche in questa occasione si dimostra per quella meraviglia che conosciamo: è soprattutto nei piani e nei pianissimi, che hanno una proiezione incredibile, che si ammira la sua interpretazione e quasi insuperabile per morbidezza e legati è il suo «O cieli azzurri». Per evitare ogni problema di “black face” sul viso sfoggia un trucco iridiscente, una “rainbow face”.

Abituati ormai al suo timbro non proprio di velluto, il marito Yusif Eyvazov si conferma interprete di valore che riempie con agio l’arena con la sua voce e che, anche se non in pianissimo, riesce comunque a smorzare il si♭finale di «Celeste Aida». Piuttosto caricata la recitazione da film muto, con la bocca deformata in una smorfia di dolore e gli occhi strabuzzati come il Nosferatu di Murnau. La sua dizione dell’italiano è talmente buona che proprio per questo gli consigliamo di perfezionare ancora di più l’espressione e correggere gli accenti di l’arè o comè. Su come scolpire la parola è difficile trovare un altro con la stessa autorevolezza di Michele Pertusi, un Sacerdote da manuale. Dizione al limite dell’accettabile è quella invece di Olesya Petrova, una Amneris senza grandi sottigliezze. Tra i peggiori Amonasro per rozzezza è quello invece di Roman Burdenko mentre elegante e potente il Re di Simon Lim. Il Messaggero di Riccardo Rados e la Sacerdotessa di Francesca Maionchi completano degnamente il cast. Eccellente la performance dell’immenso coro istruito dal Maestro Gabbiani.

Depurato della cornice nazional-popolare televisiva – quest’anno ogni oltre limite di sopportabilità e con le solite gaffe della presentatrice, l’eterna Milly Carlucci – lo spettacolo di Poda magari lascia la voglia di vederlo dal vivo. Non mancherà l’occasione: per ammortizzarne i costi sarà una produzione che rimarrà in cartellone per molti anni.

⸪