Jules Massenet, Werther

Parigi, Opéra Comique, 23 gennaio 2026

(diretta streaming)

Contro il romanticismo facile: Werther ritorna all’Opéra Comique

All’Opéra Comique, torna in una lettura essenziale e contemporanea. La regia sobria di Ted Huffman e la direzione tesa e analitica di Raphaël Pichon mettono a nudo il dramma interiore. Adèle Charvet commuove come Charlotte; Pene Pati sorprende per un Werther introverso ma coerente.

Il ritorno di Werther alla Salle Favart nel 2026 non è soltanto un evento di repertorio, ma un momento di riflessione sul senso stesso del drame lyrique oggi. In un luogo che vide la prima parigina dell’opera di Massenet nel 1893, la produzione firmata da Ted Huffman e diretta da Raphaël Pichon sceglie consapevolmente la via della sottrazione, interrogando la partitura e il suo portato romantico con strumenti tanto filologici quanto teatrali. Ne nasce uno spettacolo di forte coerenza estetica, capace di parlare al presente senza tradire la natura profonda dell’opera.

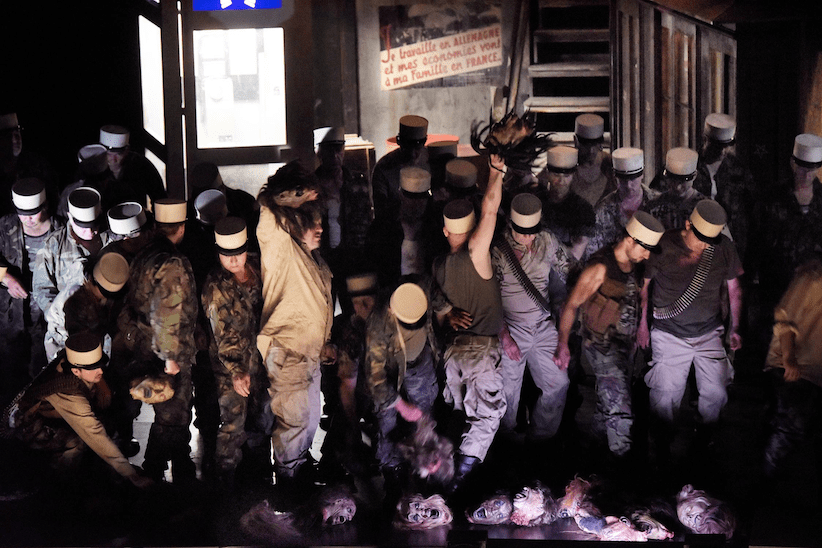

Huffman rinuncia a ogni tentazione illustrativa. La scena è quasi sempre spoglia, abitata da pochi oggetti domestici e da un’azione che si svolge spesso a vista, senza cesure nette. Il principio guida è chiaro: riportare Werther al suo nucleo essenziale, spostando il baricentro sull’interiorità dei personaggi. Alcune scelte – il bacio anticipato fra i due protagonisti o il suicidio privo di pistola – possono apparire discutibili, persino contrarie alla lettera del libretto, ma non compromettono la leggibilità complessiva dell’azione. Anzi, la chiarezza drammaturgica resta intatta, soprattutto per uno spettatore che conosca l’opera, grazie a una direzione d’attori minuziosa, quasi “cinematografica”, che valorizza ogni gesto e ogni silenzio.

Questo teatro dell’essenziale trova un corrispettivo ideale nella direzione di Raphaël Pichon, vero fulcro musicale della serata. Alla testa dell’Ensemble Pygmalion, il direttore costruisce una lettura di Werther tesa, scarnificata, lontana da ogni compiacimento lirico. La sua è una visione che privilegia l’urgenza emotiva e la violenza dei sentimenti, senza mai perdere il controllo delle proporzioni formali. Il suono, caldo ma mai opulento, restituisce alla partitura un carattere quasi cameristico, in cui ogni colore strumentale diventa eco delle oscillazioni dell’animo. Emblematico l’uso del silenzio, inteso non come pausa ma come spazio drammatico, capace di sospendere il tempo e di accentuare l’inesorabile progressione verso la catastrofe.

Pichon dosa con intelligenza la tensione lungo l’arco dei quattro atti. La prima parte, ingannevolmente serena, è percorsa da una minaccia latente che affiora nei dettagli timbrici e negli accenti asciutti, fino a esplodere nel secondo tempo con una violenza controllata, quasi hitchcockiana. Il momento del ritorno di Werther, nel cuore dell’opera, segna l’unica vera deflagrazione orchestrale: un grido trattenuto, subito ricondotto a una nudità sonora che bandisce ogni romanticismo facile. In questa prospettiva, la presenza di strumenti come il saxofono nell’“Air des larmes” o l’arpa, che scandisce il battito cardiaco dell’opera, non appare come una curiosità timbrica, ma come parte integrante di un discorso drammatico rigoroso.

La riuscita dello spettacolo si deve in larga misura alla straordinaria intesa fra Adèle Charvet e Pene Pati, coppia di rara sincerità scenica e vocale. È difficile pensare l’uno senza l’altra, tanto la loro interazione appare naturale, priva di ogni enfasi superflua. Charvet costruisce una Charlotte di grande spessore umano, sostenuta da un registro centrale sontuoso e da una dizione esemplare. Il celebre «Va! laisse couler mes larmes» diventa nelle sue mani un momento di verità lacerante, privo di ogni compiacimento melodrammatico, in cui il dolore si esprime con una semplicità disarmante.

Pene Pati affronta il ruolo eponimo con un’intenzione chiaramente anti-retorica, scegliendo una linea espressiva introversa e sorvegliata che non ha convinto unanimemente. Il suo Werther rifugge consapevolmente l’immagine dell’eroe romantico ardente e declamatorio: la vocalità, di timbro naturalmente luminoso, è spesso contenuta, talora persino ritratta, e privilegia la morbidezza del fraseggio e l’intelligibilità del testo rispetto allo slancio passionale. Questa opzione interpretativa, coerente con la visione asciutta di Ted Huffman e con la direzione implacabilmente controllata di Raphaël Pichon, può apparire a tratti limitante, soprattutto nei primi due atti, dove una certa cautela tecnica e una presenza scenica volutamente dimessa attenuano l’impatto emotivo del personaggio.

È solo progressivamente, e in particolare nella seconda parte dell’opera, che il tenore samoano trova una maggiore aderenza drammatica, scavando con più decisione nell’inquietudine del personaggio. Il celebre «Pourquoi me réveiller» non si impone come momento di apoteosi vocale, scelta che ha lasciato perplessi alcuni ascoltatori, ma come un monologo interiore quasi prosastico, coerente con l’idea di un Werther più pensante che declamante. Se questa lettura rinuncia a una parte dell’eloquenza romantica tradizionalmente associata al ruolo, guadagna tuttavia in continuità psicologica e in adesione al clima claustrofobico della messa in scena, restituendo un protagonista fragile, isolato, talvolta persino opaco: un Werther meno seducente, forse, ma non privo di una sua severa verità.

Di buon livello anche i ruoli di fianco, che contribuiscono a definire un equilibrio drammatico tutt’altro che manicheo. Christian Immler è un Bailli di bonaria autorevolezza, guida affettuosa, fresca e partecipe. Il duo formato da Johann e Schmidt, interpretati da Jean-Christophe Lanièce e Carl Ghazarossian, introduce una leggerezza necessaria, mai caricaturale, che accentua per contrasto la cupezza del dramma. John Chest disegna un Albert umano e combattuto, lontano dalla figura dell’antagonista odioso: la voce densa e il fraseggio curato restituiscono un personaggio credibile, intrappolato anch’egli in un destino che non controlla. Julie Roset, infine, offre una Sophie luminosa e misurata, priva di inutili acuti esibizionistici: la freschezza del timbro e l’eleganza della linea fanno della sua interpretazione un esempio di come il ruolo possa essere servito con intelligenza musicale.

In definitiva, questo Werther parigino si impone come una lettura memorabile, fondata su una rara convergenza di visione teatrale e musicale. La sobrietà della regia di Huffman e la direzione implacabile di Pichon trovano nei due protagonisti interpreti ideali, capaci di incarnare con sincerità un dramma che, al di là delle convenzioni storiche, continua a parlare alla nostra sensibilità. Non resta che augurarsi che l’Opéra Comique continui a esplorare con questo rigore e questa libertà un repertorio che, più che mai, trova nella Salle Favart la sua casa naturale. Fortunatamente, la ripresa diffusa da ArteTv consente di prolungare l’esperienza, permettendo a un pubblico più vasto di misurarsi con una delle più convincenti letture recenti del capolavoro di Massenet.

⸪

∙

∙