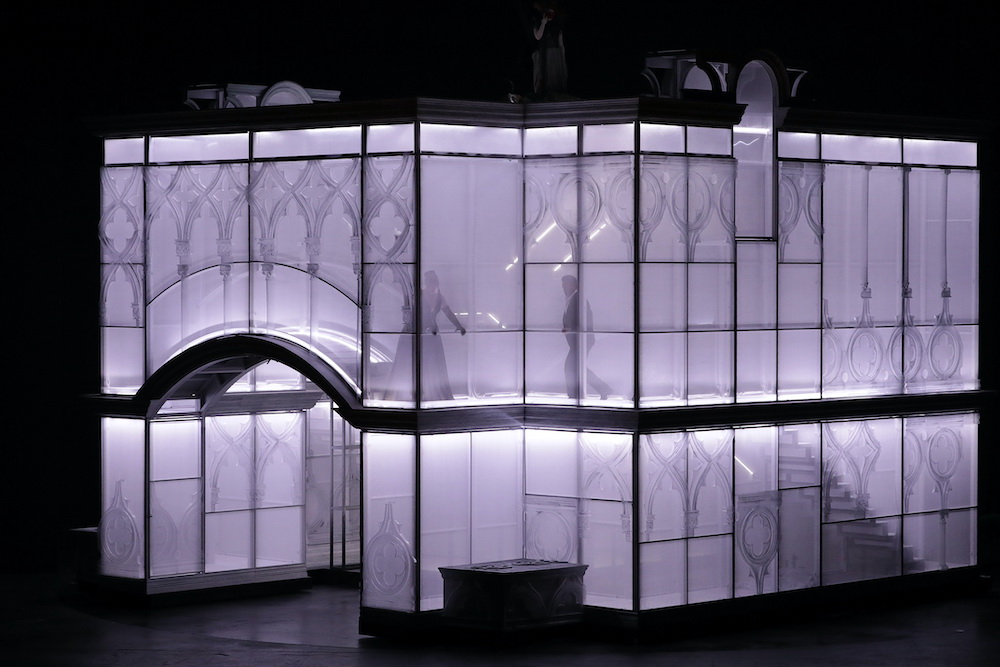

foto © Mattia Gaido

∙

Giuseppe Verdi, Rigoletto

Torino, Teatro Regio, 28 febbraio 2025

![]() ici la version française sur premiereloge-opera.com

ici la version française sur premiereloge-opera.com

Rigoletto nella Belle Époque

Febbraio, mese di Rigoletto? In queste settimane la Fenice di Venezia riprende l’intrigante produzione di Michieletto, il Maggio Fiorentino quella di Livermore, e ora al Regio di Torino è la volta della nuova lettura di Italo Muscato, che già lo aveva messo in scena a Roma nel 2016.

Se poi uno avesse voglia di varcare le Alpi, questo mese potrebbe vedere dei Rigoletti in Bielorussia, Moldavia e Ucraina, a Danzica, San Pietroburgo, Praga, Berna e due diverse produzioni in Germania. Giusto per avere ulteriore conferma dell’indiscussa popolarità del titolo verdiano, secondo solo a La traviata, stabilmente al primo posto assoluto per numero di rappresentazioni nel mondo.

Nella stagione del teatro torinese Rigoletto non solo rappresenta al meglio il grande repertorio, quello più amato dal pubblico – che infatti ha esaurito i posti disponibili in tutte le recite – ma è anche, nelle parole del sovrintendente Mathieu Jouvin, «un’opportunità per ribadire il valore di un teatro che incarna i principi culturali europei. Con questa produzione, infatti, aggiungiamo un nuovo tassello al dialogo tra la cultura francese e quella italiana, suggellato dall’incontro tra due “miti”: Giuseppe Verdi e Victor Hugo. Entrambi dovettero confrontarsi con problemi di censura, ma mentre il dramma di Hugo fu a lungo interdetto perché venivano contestati apertamente i facili costumi della monarchia, e dunque si trattava di un testo di natura politica, l’opera di Verdi […] si concentra sull’umanità dei protagonisti e conferisce valore universale ai loro sentimenti e alle loro fragilità».

Nelle fasi del lavoro di composizione di questo dramma destinato a quel teatro, la Fenice di Venezia, dove due anni dopo fallirà La traviata, scriveva Verdi: «Io trovo […] bellissimo rappresentare questo personaggio esternamente deforme e ridicolo, ed internamente appassionato e pieno d’amore». Primo pannello di quella che sarà definita la “trilogia popolare”, Rigoletto segna la piena maturità del compositore e un punto di svolta nella sua carriera, dove musica e dramma si fondono in un’unità potente ed emotivamente travolgente. Rivoluzionario è l’irrompere del “vero” nel teatro in musica: protagonisti di un’opera sono un uomo fisicamente deforme (Rigoletto) e una donna moralmente compromessa (Violetta).

Un’operazione di tale rottura aveva bisogno anche di una musica “diversa”, e quella del Rigoletto lo è in molti punti. Qui Verdi integra musica e dramma in modo innovativo, superando la struttura tradizionale di arie e recitativi e le convenzioni del bel canto: le transizioni tra scene sono fluide, viene privilegiata una narrazione musicale continua e unitaria, in cui i numeri chiusi sono funzionali alla progressione drammatica. L’orchestra commenta l’azione e amplifica le emozioni, come il temporale nell’atto III che riflette il caos interiore dei personaggi. Il tema oscuro e minaccioso associato alla maledizione di Monterone ricorre come un filo conduttore, un uso che anticipa i Leitmotive wagneriani, pur senza la loro sistematicità. Anche nell’orchestrazione Verdi introduce innovazioni usando gli strumenti in modo espressivo, con colori che accentuano le atmosfere: gli archi gravi per la maledizione, i legni per l’ingenuità di Gilda. Tutto è chiaro ed evidente nella concertazione di Nicola Luisotti, uno dei due i punti di forza di questa produzione torinese.

Interprete raffinato e assiduo frequentatore del repertorio verdiano, Luisotti legge la partitura con grande slancio drammatico, ma altrettanta attenzione alle esigenze del palcoscenico con tempi sempre equilibrati che si dilatano con sensibilità nei momenti lirici e diventano giustamente più incalzanti nelle svolte drammatiche. Mai come sotto la sua bacchetta la strumentazione e la melodia di Verdi mostrano la loro raffinatezza – quanto sono lontani i tempi dello zum-pa-pà con cui veniva eseguito con stanca tradizione il suo repertorio più popolare –, qui tutto è trasparenza ed eleganza, dominano gli equilibri espressivi, le sfumature delicate. L’orchestra non accompagna le voci: ne è l’alter-ego strumentale, il sostegno sonoro ed emotivo di quanto viene espresso nel canto.

Come quando in scena c’è Giuliana Gianfaldoni, l’altro punto di forza di questa produzione, una Gilda memorabile per bellezza di emissione e di timbro. Un canto legato che incanta l’ascoltatore con la soavità dei mezzi suoni, le celesti smorzature, la fluidità delle note, che non sono più solo note, ma suoni di immacolata purezza. Il «Caro nome» fa venire giù il teatro dagli applausi e non viene bissato solo perché si comprometterebbe la continuità dell’azione.

La misura e la perfetta dizione sono due delle qualità del baritono George Petean, un Rigoletto espressivo che sfoggia un bello strumento sonoro impiegato con gusto. Ritorna nella parte che ha interpretato frequentemente Piero Pretti, un Duca di Mantova vocalmente solido ma non attraente, sicuro ma non al massimo dell’espressività. Espressività di cui è ricca invece la Maddalena di Martina Belli, che sfoggia altresì una presenza scenica di tutto rilievo. Doverosamente cavernoso è lo Sparafucile di Goderedzi Janelidze, ma la dizione è un po’ problematica, mentre autorevole è il conte di Monterone di Emanuele Cordaro. Cinque artisti del Regio Ensemble prestano la loro ormai sicura presenza: Siphokazi Molteno (Giovanna), Janusz Nosek (Marullo), Daniel Umbelino (Matteo Borsa), Tyler Zimmerman (Il conte di Ceprano) e Albina Tonkikh (La contessa di Ceprano). Chiara Maria Fiorani come Il paggio della duchessa e Mattia Comandone come Un usciere di corte, completano il cast. Particolarmente convincente il coro del teatro istruito da Ulisse Trabacchin.

Nelle sue intenzioni, il regista Leo Muscato vuole «restituire al pubblico l’essenza archetipica e dolente di Rigoletto. La sua doppia identità, la tensione tra sacro e profano e il mondo di specchi in cui si muove riflettono una società in disfacimento, ancora incredibilmente attuale. L’atmosfera decadente richiama anche suggestioni cinematografiche [dove] il mondo appare distorto, quasi onirico, e la realtà si mescola con l’illusione. È questa la suggestione attraverso la quale racconto il terzo e ultimo atto di Rigoletto: la taverna di Maddalena e Sparafucile diventa un luogo rarefatto, permeato da un senso di attesa sospesa; qui Gilda osserva il Duca attraverso un velo di fumo, in un contesto dove i contorni della realtà si dissolvono». Che queste intenzioni non si colgano nella effettiva messinscena sarà probabilmente una mia insufficiente attenzione. L’ambientazione scelta dal regista e dai suoi collaboratori – Federica Parolini per le scene, Silvia Aymonino per i costumi e Alessandro Verazzi alle luci – è quella di un mondo primo novecento gaudente e incosciente, ma visto con la lente deformante di un cauto espressionismo. La vicenda è narrata linearmente a parte qualche variante non del tutto comprensibile: Monterone muore di un attacco di cuore dopo la sua invettiva e appare quindi come “fantasma” quando dovrebbe invece entrare in carcere; la reclusione di Gilda avviene in un educandato femminile gestito da suore che però mal controllano il via vai di uomini all’interno; poco credibile è anche la «casa mezzo diroccata sulle sponde del Mincio» qui diventata fumeria d’oppio e bordello di lusso molto frequentato. Oltre che lineare il racconto messo in scena da Muscato è spesso ridondante: si parla del Duca, ed eccolo lì in carne e ossa; una scala serva al rapimento? qui ce ne sono ben cinque, mentre i rapitori si muovono come il Gatto Silvestro…

Nei saluti finali l’applausometro premierebbe nell’ordine Giuliana Gianfaldoni con ovazioni, il Maestro Luisotti con altrettanto entusiasmo, subito dopo George Petean e infine Piero Pretti. Applausi al minimo sindacale per la regia.

⸪