∙

Gaetano Donizetti, Anna Bolena

★★★☆☆

Ginevra, Grand Théâtre, 22 ottobre 2021

La prima volta di Anna Bolena a Ginevra

Per i librettisti del melodramma più che la Storia (con la S maiuscola) interessa la storia personale dei personaggi che mettono in versi. Non fa eccezione Felice Romani quando affronta quello che diventerà il primo pannello di un trittico dedicato alla casa reale inglese dei Tudor – quella di Henry VII, Henry VIII, Edward VI, Mary I, Elizabeth I. Nel mettere in scena le vicende della seconda moglie di Enrico VIII, il Romani chiede che «gli sia perdonato se in alcuna parte si discostò dall’istoria».

Anne Boleyn (1503-1536), educata in Olanda e Francia dove fu dama d’onore della moglie di François I, ritornò diciannovenne in Inghilterra per sposare il cugino irlandese James Butler nono duca di Ormond, ma il progetto fallì e fu confermata invece dama d’onore di Caterina d’Aragona, la prima moglie di Enrico VIII. Fu poi segretamente fidanzata con Henry Percy, figlio del quinto conte di Northumberland che però si oppose al loro matrimonio. Anne intanto aveva destato l’interesse del monarca, ma aveva rifiutato di diventarne l’amante. Il tentativo del re di divorziare per poterla sposare fu bloccato dal papa Clemente VII e fu la causa della rottura con la Chiesa di Roma. Diventata per grazia del re Marchesa di Pembroke, i due si unirono in matrimonio prima segretamente nel 1532 e ufficialmente l’anno dopo. Il loro matrimonio fu dichiarato valido, dopo alcune esitazioni, dall’Arcivescovo di Cantherbury Thomas Cranmer, al quale costò, assieme al re, la scomunica papale e da allora è il re a capo della Chiesa d’Inghilterra. Anne diede presto alla luce una figlia, la futura Elizabeth I, che deluse le aspettative del re per un maschio mentre i tre aborti successivi si aggiunsero all’infatuamento del re per Jane Seymour, di cinque anni più giovane di Anne, e alla conseguente ricerca di un motivo per lasciare la moglie.

Qui si innesta la vicenda musicata da Donizetti, dove in un coro iniziale i cavalieri commentano la caduta in disgrazia della donna, «Tramonta omai sua stella. | D’Enrico il cor volubile | arde d’un altro amor». Non è l’unico momento di intervento del coro: nella scena terza del primo atto sono ora le dame di compagnia a notare come «Ella è turbata, oppressa» e nel finale primo «È scritto il suo morir». Anche il secondo atto inizia in maniera simile, con le stesse damigelle «Eccola… afflitta e pallida, | move a fatica il piè» e dopo «Chi può vederla a ciglio asciutto | in tanto affanno, in tanto lutto». E nel finale dell’opera è ancora del coro l’ultima parola: «Sventurata… Ella manca… Ella more! | Immolata una vittima è già».

Donizetti nella partitura di Anna Bolena riutilizza musica sua, com’era d’uso all’epoca, ma riesce a confezionare quello che molti considerano il suo primo capolavoro serio. Fortunate furono le circostanze della composizione poiché il musicista approfitta della competizione tra i due teatri lirici milanesi come di un’occasione propizia per farsi conoscere: il Carcano, teatro rivale della più blasonata Scala, gli offriva un’ottima occasione – l’inaugurazione della stagione di carnevale, il 26 dicembre del 1830 – e un cast di sogno, con Giuditta Pasta e Giovanni Battista Rubini nei ruoli principali. L’opera fu completata proprio nella villa che la cantante aveva sul lago di Como e la parte di Anna fu scritta su misura dei mezzi vocali e interpretativi del soprano di Saronno di cui Donizetti era ospite. La prima fu un «successo, trionfo, delirio», come scrive il compositore alla moglie, «pareva che il pubblico fosse impazzito, tutti dicono che non ricordano di aver assistito mai a un trionfo siffatto». Donizetti aveva però già capito che il successo di Anna Bolena era dovuto soprattutto ai cantanti: «la cabaletta d’un’aria cantata da Rubini, una di quelle frasi di gran sentimento che forse spirerebbero inosservate su qualche altro labbrio che non fosse quel della Pasta […] ecco l’essenza di ciò che piacque veramente nella musica […] i plausi che udironsi non eran dovuti che ai cantanti» e senza quei cantanti l’opera uscì presto dai programmi dei teatri e ci volle una figura come quella della Callas, cent’anni dopo, per recuperare il lavoro dimenticato.

È dunque con queste aspettative che ci si prepara per una nuova produzione di Anna Bolena come questa di un teatro che sfodera una stagione di tutto rispetto: i nomi in cartellone sono promettenti, ma hanno saputo i rinomati interpreti convocati per l’occasione – quasi tutti debuttanti nei rispettivi ruoli – non deludere il pubblico di Ginevra? Sì e no.

Il soprano franco-danese Elsa Dreisig è una cantante di comprovata tecnica che ha dato il meglio di sé nel repertorio barocco e in quello di soprano lirico. Come Anna si destreggia nelle agilità con un bel timbro luminoso e un vibrato ben dominato, ma dal punto di vista interpretativo la regalità e la drammaticità del personaggio non sono sempre evidenziati e una certa freddezza di espressione non esalta un carattere che ha il punto di massima intensità nel finale quando Anna scopre che Seymour è la rivale e utilizza gli stessi termini («Coppia iniqua») dell’invettiva che Enrico ha usato per lei e Percy, pur mitigati qui dal sentimento del perdono dettato dall’ora estrema: «nel sepolcro che aperto mi aspetta | col perdon sul labbro si scenda». La Dreisig diligentemente affronta arie e cabalette, riprese con variazioni, acuti e puntature, ma il fuoco che hanno trasmesso altre interpreti in questa stessa parte qui è come smorzato. Un altro debutto è quello di Stéphanie d’Oustrac come Giovanna Seymour. Il mezzosoprano francese, anche lei proveniente dall’opera barocca e da un repertorio quasi esclusivamente francese, ha difficoltà nello stile belcantistico italiano, la dizione non è delle più chiare e le agilità affrontate talora con fatica. Resta la grande espressività e la presenza scenica, ma neanche lei riesce a convincere vocalmente. Alex Esposito è quasi sprecato come Enrico VIII, una parte a cui Donizetti non dedica alcuna aria solistica, ma la zampata da leone del baritono bergamasco riesce comunque a evidenziarsi anche nei concertati e duetti e il fatto di essere di lingua madre aggiunge un valore in più alla sua performance. Come non si hanno registrazioni della Pasta (ma della Callas sì…), così non sappiamo come effettivamente cantasse il Rubini e solo l’analisi della partitura ci può dire qualcosa della sua voce, o meglio delle sue possibilità vocali. Il tenore uruguaiano Edgardo Rocha si dimostra ancora una volta pienamente a suo agio nel repertorio belcantistico e non ci sono difficoltà nell’impervia parte di Percy che non affronti e risolva egregiamente. Di tutti la sua esibizione è la più sicura e stilisticamente valida. Ottimo è anche Smelton a cui Lena Belkina en travesti infonde una carica umana e una sensibilità apprezzabili. Stefano Montanari concerta in modo efficacissimo una partitura che ha momenti di felice invenzione timbrica – gli spettrali archi dell’inizio, l’arpa che accompagna la “scena della pazzia” di Anna (che preannuncia cinque anni prima quella di Lucia), gli affettuosi interventi dei legni – e pagine di grande drammaticità. La tensione non viene mai meno nelle tre ore piene di musica, ma Montanari tiene la mano leggera e rispetta le esigenze dei cantanti esaltando allo stesso tempo la qualità dell’Orchestre de la Suisse Romande e del coro del teatro.

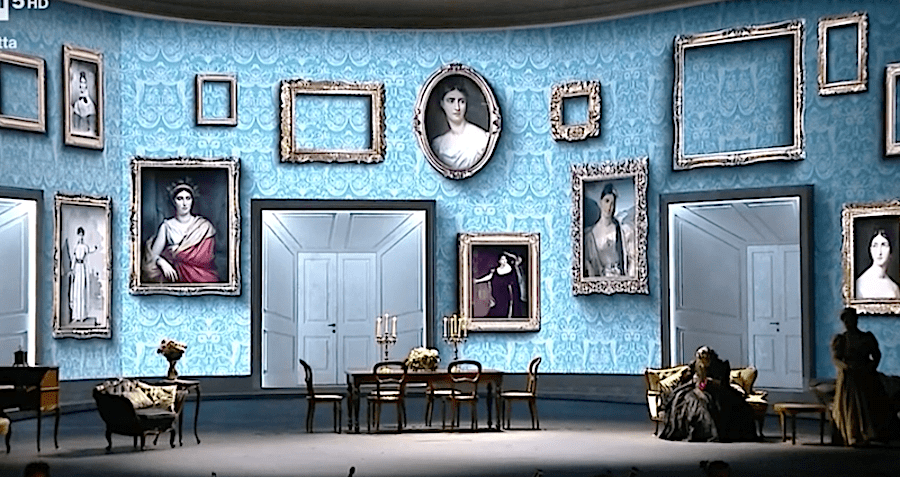

Visivamente lo spettacolo del duo Mariame Clément (regia) e Julia Hansen (scenografia) è piacevole e non intralcia il flusso sonoro, ma da un team al femminile come questo mi sarei aspettato una presa di posizione più decisa contro il maschilismo di un monarca che non si ferma davanti a nulla per affermare il suo potere e soddisfare le sue voglie. In scena vediamo un a storia lineare con costumi ragionevolmente d’epoca (pochi i tocchi di modernità) e un ambiente elegante formato da un interno con pareti con un’alta pannellatura. Una struttura quasi cubica ruota giocando con efficaci rapporti di interno-esterno. Mentre la presenza di un’Elisabetta bambina è quanto meno scontata, quella di un’Elisabetta diventata regina e vecchia venuta dal futuro per rivivere il trauma della sua famiglia è meno prevedibile ma comunque non fastidiosa. Stranamente qui nella regia della Clément la bambina Elisabetta a momenti sembra preferire l’affetto della Seymour a quello della madre e questo magari potrebbe mettere in luce qualche particolare psicanalitico che forse un altro regista vorrà sviluppare.

Le altre due parti della trilogia, Maria Stuarda e Roberto Devereux, sono in programma per le prossime stagioni con le stesse interpreti!

⸪