∙

Giacomo Puccini, Turandot

Bruxelles, Théâtre Royal de la Monnaie, 25 giugno 2024

(diretta streaming)

Turandot continua a restare senza un finale

Nel 1924 Puccini a Bruxelles, dove era venuto per curare il suo tumore alla gola, moriva lasciando incompiuta Turandot. Cento anni dopo il teatro della capitale belga mette in scena il lavoro del maestro lucchese – l’ultima volta fu nel 1979, durante il regno di Gérard Mortier che non amava Puccini – in una produzione che ha destato qualche perplessità per la drammaturgia e l’ambientazione, non ultima l’aver affidato a una donna la parte dell’imperatore Altoum.

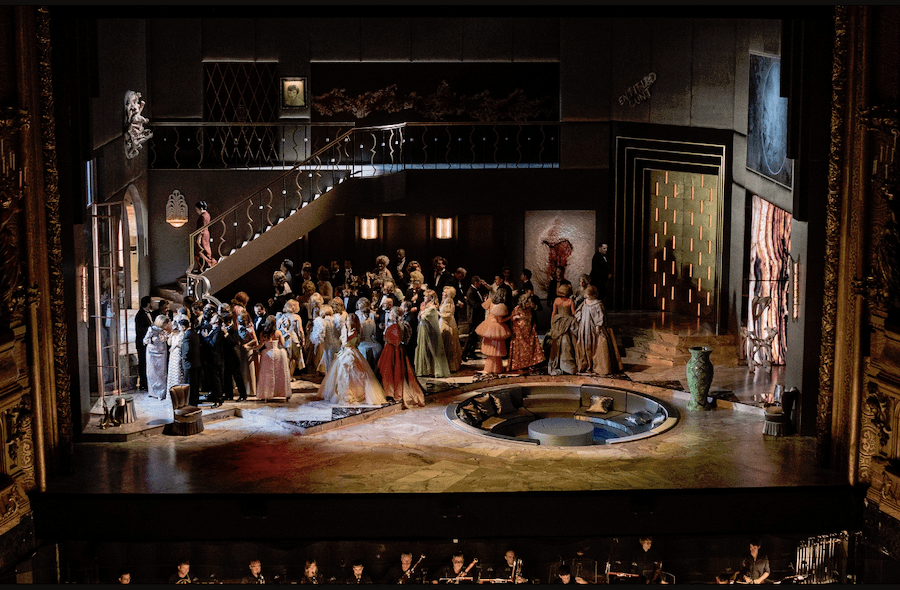

Prima che inizi l’opera con quelle quattro note strappate, sentiamo lontani ritmi da discoteca e vediamo una cameriera pulire il pavimento dal sangue mentre il volto di Liù, anche lei cameriera, è rigato di lacrime. Siamo nel ricco salone di un pent-house di un grattacielo di Hong-Kong – lo sappiamo dalle note del regista – in cui sono mescolati lusso e kitsch di gusto orientale, opere d’arte moderna e antichità cinesi. C’è una festa e gli invitati sono vestiti in modo esagerato, soprattutto le donne che sfoggiano abiti ridicolmente ingombranti. A sinistra una grande vetrata e una scala che porta a un ballatoio superiore. Sulla destra una porta e un salottino rotondo ricavato nel pavimento da cui esce una piattaforma circolare su cui saliranno i personaggi nei momenti topici della vicenda. Alla parete un quadro che sembra rappresentare un sesso femminile sanguinolento. La scritta al neon “entitled cunt” toglie il dubbio. Le mani e le braccia di una scultura in rilievo in alto a sinistra a un certo punto prendono vita mentre una specie di camino a forma di fauci di drago sputa fumo e fiamme aprendosi come una porta dell’inferno. Il regista si rivela un buon decoratore.

Il “popolo di Pekino” è qui rimpiazzato da una società di miliardari annoiati che aspettano il brivido dell’esecuzione dei pretendenti della figlia della padrona di casa bevendo cocktails. Timur è anche lui uno degli invitati, così come Calaf, entrambi elegantemente abbigliati. I tre ministri di corte prima vestono le livree dei domestici, poi si presentano inopinatamente in smoking. Appare il principe di Persia, che viene spogliato e nudo entra in quella che sembra una camera delle torture dalla intensa luce rossa, ma che si rivelerà invece la camera da letto di Turandot – il che farebbe supporre dei risvolti inediti e imprevedibili della vicenda…

In quella camera si intrufola Calaf e ne esce estasiato dalla bellezza della principessa, che nel finale d’atto scende dall’alto nella sua regale maestà. Nel frattempo abbiamo fatto conoscenza dell’imperatore, o meglio della padrona di casa che sembra la matrigna cattiva che obbliga la figlia a giustiziare i pretendenti, sicuramente per mantenere il potere nelle sue mani – in totale contrasto con quanto però afferma nel libretto: «Un giuramento atroce [… ] basta sangue». Oppure no, la maltratta perché al contrario non cede al matrimonio. Chissà. Non è l’unica incongruenza incomprensibile di questa produzione.

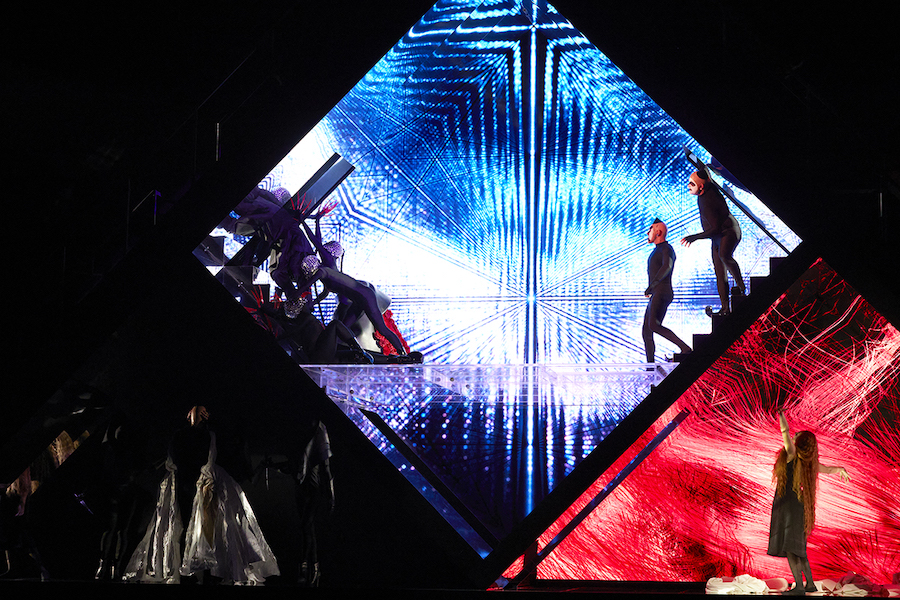

Nel secondo atto la scena degli enigmi è grosso modo quello che ci si aspetta anche se insopportabilmente tutto statica. È nel terzo atto che le cose si complicano. Dopo la morte di Liù, che si getta dalla finestra, attacca il finale di Alfano, quello corto, senza Calaf però: la sua voce esce dal televisore mentre un corpo nudo e coperto di sangue esce dal quadro sulla parete: il principe di Persia, Calaf? Chissà, il mistero è nelle mani della scientifica della polizia che intanto è arrivata e arresta la ragazza, che fino a quel momento ha duettato con lo schermo televisivo. Nel finale ritorna l’enigmatica figura della padrona di casa che accede al piedestallo cilindrico che prima sale e poi si inabissa. Era dunque un ascensore interno?

Il regista Christophe Coppens, che si definisce artista multidisciplinare e designer, firma regia, scenografia e costumi, ma il gioco luci lo lascia al bravissimo Peter van Praet. Il ruolo di decoratore prevale su quello di regista che ha difficoltà a muovere le masse corali e lascia i personaggi senza personalità, gli interpreti sono abbandonati a loro stessi, l’azione è quanto mai inconcludente: quando Liù viene torturata, nessuno si muove per aiutarla, neanche Calaf che rimane al suo solito posto sulla sinistra, rivolto verso il pubblico. E quando Liù attraversa metà del palcoscenico per andare alla finestra nessuno, in una sala affollata di persone che bramano di sapere il nome di Calaf e con tanto di guardie armate, si muove di un centimetro per fermarla.

Rimpiazzando il previsto Kazushi Ono indisposto, il suo assistente Ouri Bronchti spinge un po’ troppo sul volume sonoro e fa perdere all’opera i suoi momenti magici. Quello che prevale è lo slancio teatrale e drammatico e sono sacrificate le mezze tinte. Anche il Calaf di Stefano La Colla esalta il volume, ma gli acuti sono forzati e la linea di canto perde di eleganza. Scenicamente poi è il più inespressivo e il meno convinto. Non molto diversa la situazione vocale della Turandot di Ewa Vesin, mentre come spesso avviene è Liù che vince, qui affidata al legato e al timbro soave di Venera Gimadieva che però stenta a commuovere. Inossidabile, ma scenicamente impacciato, il Timur di Michele Pertusi mentre come “Imperatore” invece di un tenore si ascolta il mezzosoprano Ning Liang. Dei tre dignitari di corte il più convincente è il baritono Léon Košavić, anche Mandarino. Il coro del teatro non è sempre preciso negli attacchi e anche qui si privilegia il forte.

Si apprezza sempre quando un teatro cerca nuove strada, e il Théâtre Royal de la Monnaie si è sempre distinto in questo, ma questa volta il finale dell’opera incompiuta di Puccini, di per sé problematico, affidato a Christophe Coppens è risultato al di là di ogni plausibilità. Turandot a Bruxelles rimane un’opera aperta.

⸪