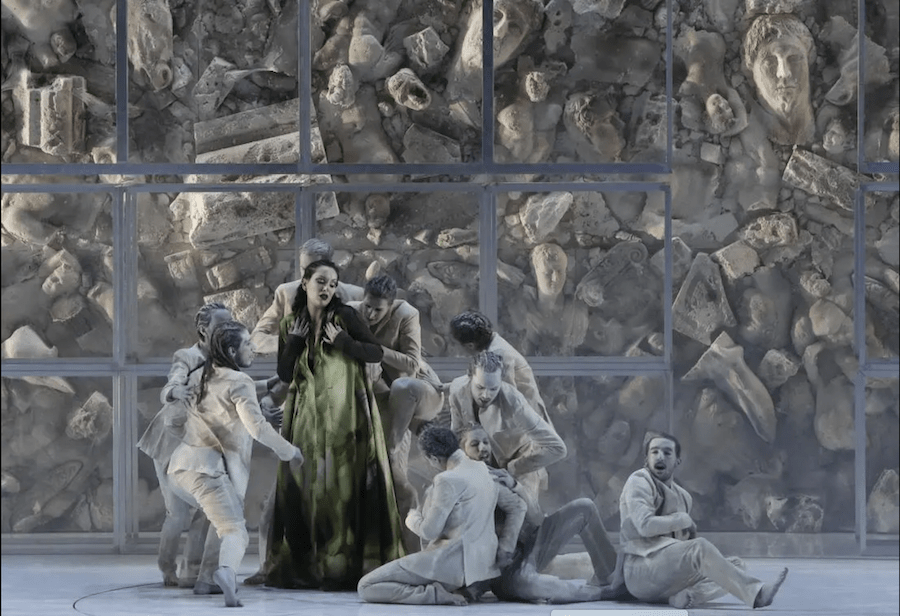

foto © Gianfranco Rota

∙

Gaetano Donizetti, Alfredo il Grande

Bergamo, Teatro Donizetti, 19 novembre 2023

★★★★★

ici la version française sur premiereloge-opera.com

ici la version française sur premiereloge-opera.com

Grandissimo successo per una gemma ritrovata

Con il progetto #Donizetti200, che consiste nel rappresentare in ogni edizione un’opera composta dal grande bergamasco nello stesso anno di due secoli prima, il 2023 offriva la scelta tra due lavori: Il fortunato inganno e Alfredo il Grande. Il Festival Donizetti Opera quest’anno ha optato per il secondo titolo. Dopo Pietro il Grande Donizetti affrontava un altro personaggio storico passando dalla Livonia all’Inghilterra in un melodramma eroico che avrebbe segnato il suo debutto a Napoli, la più importante “piazza” operistica italiana del tempo. Quel 2 luglio 1823 l’opera non riscosse alcun successo e non ebbe repliche. Non piacque il verboso e improbabile libretto di Andrea Leone Tottola che ricalcava quello omonimo di Bartolomeo Merelli del 1819 per Simone Mayr, il maestro di Donizetti, a sua volta tratto dall’Eraldo ed Emma (1805) di Gaetano Rossi.

Atto I. Sull’isola di Athelney, nel Somerset, la regina Amalia, seguita dal generale Eduardo, sta cercando in gran segreto re Alfredo, in fuga dai danesi che Io cercano a loro volta dopo aver invaso l’Inghilterra. Pastori e contadini accolgono i due stranieri, di cui ignorano l’identità. In lontananza si ode una marcia militare e poco dopo si vedono sfilare sulle colline truppe danesi. Dopo aver ricordato la sventura dell’invasione, il pastore Guglielmo offre ospitalità ad Amalia ed Eduardo. Chiede soltanto di rispettare «il cupo dolor» di un altro sconosciuto, che da qualche tempo il pastore ha accolto nella sua casa. Nel frattempo, i danesi Atkins e Rivers hanno individuato i due inglesi in incognito. Seguono la regina Amalia e il suo accompagnatore fin da Londra, sperando che le loro ricerche possano condurli ad Alfredo. Lo sconosciuto e proprio lui, Alfredo. Ha visto anche lui le schiere danesi avvicinarsi ed è assalito nuovamente dal timore di essere catturato prima di poter organizzare una riscossa. Ma dopo aver scacciato quei sentimenti negativi si prepara a vendere cara la sua cattura. Senti avvicinarsi qualcuno, si dispone a celare la sua vera identità e a trattenere l’atroce sofferenza che gli è causata da questa forzata clandestinità. Amalia ed Eduardo vengono introdotti nella capanna di Guglielmo Da Enrichetta, una contadina inglese, e da altre sue compagne.Amalia è impaziente di incontrare l’altro ospite sconosciuto, perché spera di poter riconoscere in lui il re che sta cercando. Quando finalmente il suo sguardo si incrocia con quello del misterioso straniero, per entrambi la gioia di essersi ritrovati è immediata. Atkins, che li ha seguiti fino a lì, fingendosi un inglese si avvicina alla capanna di Guglielmo. Il piano suo e di Rivers ha funzionato: seguendo Amalia, hanno intercettato il re in fuga. Sempre sotto mentite spoglie rivela al re che i danesi lo hanno scoperto e lo invita a lasciare il villaggio e a rifugiarsi altrove. Guglielmo si offre allora di guidarli per un sentiero nascosto fra le montagne; ma Atkins, che ha potuto ascoltare tutto, li precede e tende loro un’imboscata con le sue truppe: attende il drappello composto da Alfredo, Amalia, le due contadine Enrichetta e Margherita, e lo sorprende con i soldati armi in pugno. Tutto sembra perduto, ma ecco comparire un piccolo esercito di soldati e contadini inglesi, guidati da Eduardo e Guglielmo. Sono determinati e agguerriti, e riescono a sventare l’assalto e la cattura del re. I danesi battono in ritirata.

Atto II. Rinvigorito dal soccorso e dal sostegno ricevuti, Alfredo decide che è giunto il momento di riprendersi il suo regno. E inizia da lì, dal Somerset. Chiede a Guglielmo di raccogliere tutti coloro che voglio combattere al suo fianco. Nel veder crescere il morale del marito, Amalia manifesta la sua contentezza. Entrambi fanno propositi di condividere la sorte che li attende e si dicono sicuri di una futura vittoria. Alcune contadine vengono a riferire che sono in arrivo truppe britanniche sull’isola. Alfredo saluta allora Amalia e va incontro ai suoi uomini, mentre le contadine circondano la regina cercando di placare la sua agitazione. Margherita raccoglie la preoccupazione di Enrichetta per lo stato di ansietà della sua regina e fuga l’ansia di lei, che alla fine prorompe in un canto rasserenato. Le truppe sono tutte schierate: da un lato i militari inglesi, dall’altro bande di pastori armati, tutti desiderosi di combattere per il loro re. Eduardo li scalda annunciando l’arrivo di Alfredo. Quando il re compare, le schiere lo salutano battendo con entusiasmo le spade sugli scudi, e cantano un coro di lode. Alfredo, da parte sua, motiva i suoi uomini alla battaglia con un’orazione carica di passione, dopodiché si mette alla testa dei soldati, con Eduardo al fianco, mentre Guglielmo conduce le schiere di pastori. E tutti marciano con passo accelerato. Atkins, con una sparuta pattuglia di soldati danesi, osserva dal folto di una selva i movimenti militari del nemico inglese e manifesta la sua disdetta per il mutamento di stato d’animo di Alfredo. Il destino sembra aver rapidamente rovesciato in perdite i trionfi, ha scaraventato i danesi dalle «stelle» agli «abissi», dove sembra caduta anche la temuta Reafan (la bandiera della vittoria danese). Poi, alzando lo sguardo, Atkins vede poco distante tra la vegetazione Amalia, sempre seguita dalla fida Enrichetta. E decide di catturarla e sfruttarla come ostaggio. Assalita, Amalia coraggiosamente resiste. Impugna uno stilo, e malgrado Enrichetta cerchi di farla desistere, affronta Atkins a viso aperto. In quell’istante Eduardo, che è stato incaricato da Alfredo di proteggere Amalia, nell’attraversare con un drappello di soldati la selva, scorge Atkins e i suoi danesi mentre circondano la regina. Si lancia con i suoi uomini all’attacco, mette in fuga i nemici e cattura Atkins. Rivers si trova a coprire un altro fronte. È smarrito. Non ha notizie di Atkins e vede le truppe danesi soccombere sotto l’irruenza di quelle inglesi. È preso dal panico e fugge. L’esercito inglese marcia e canta il suo trionfo, acclamando il re. Alfredo ha Amalia al suo fianco ed è circondato dalle altre persone fidate, Enrichetta, Eduardo, Guglielmo. La regina è sopraffatto dalla gioia, ma dopo un iniziale momento di smarrimento, si lancia in un inno alla pace e a un futuro di felicità.

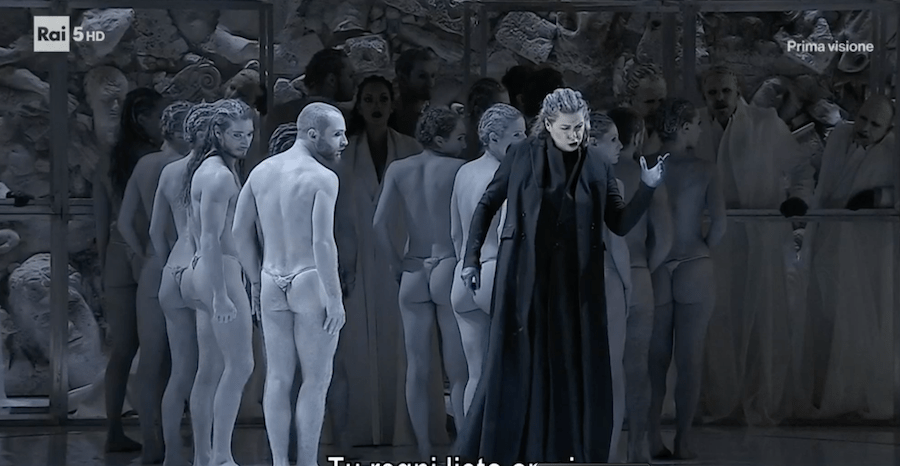

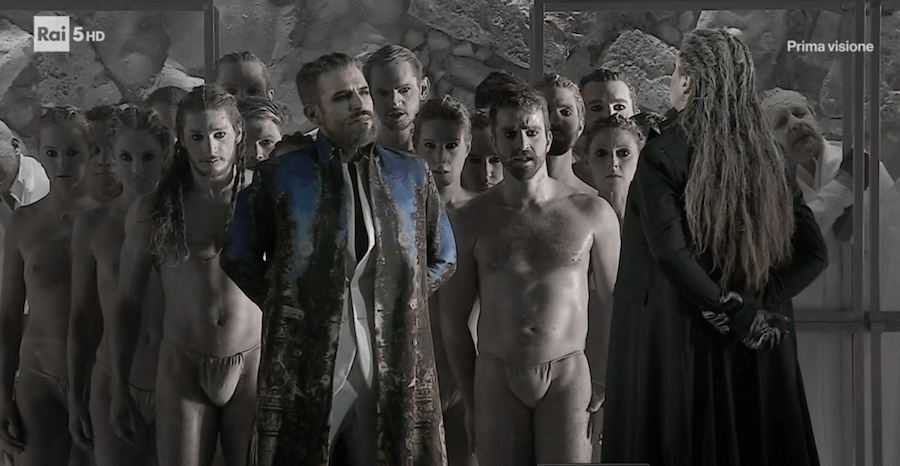

Mandandolo in scena per la prima volta in epoca moderna, il Festival di Bergamo offre a questo lavoro una prova d’appello e diciamo subito che il pubblico ha apprezzato sia la parte musicale sia quella visiva dello spettacolo, affidato a un non conosciutissimo Stefano Simone Pintor che ha saputo dare una lettura convincente a un’opera che rivela non pochi buchi drammaturgici. Proprio partendo da questo evidente difetto, Pintor ha ideato una messa scena che parte inizialmente da una esecuzione da concerto con gli spartiti in mano ai cantanti e al coro, per inserire a mano a mano i costumi dell’epoca, disegnati da Giada Masi. E allora le copertine in mano ai coristi diventano degli scudi con la croce rossa su fondo bianco. Partendo dalla figura del sovrano che promosse l’alfabetizzazione dei suoi sudditi, ecco i libri che piovono dall’altro nel video o sono sparsi in scena: la cultura contro la barbara violenza, la lettura contro il rogo delle biblioteche.

Nella regia di Pintor i personaggi/interpreti si muovono con efficacia all’interno di una semplice struttura scenografica. Anche qui sullo stesso led wall de Il diluvio universale appaiono immagini reali, quali incendi, distruzioni e l’assalto a Capitol Hill (con il copricapo cornuto dello shamano che troveremo sulle teste dei danesi!), alternate a una grafica ironica ed elegante che utilizza i codici e le miniature dell’epoca. Ma la presenza delle immagini qui è molto meno invasiva e non distrae dalla musica come era invece successo nel Diluvio.

Musica che si rivela sorprendente per bellezza e originalità: a momenti viene il sospetto che il Maestro Corrado Rovaris, che dirige l’Orchestra Donizetti Opera, si sia divertito a inserire pagine estranee, ma il fatto è che alcuni momenti richiamano un Rossini a venire – c’è infatti l’inno che troveremo nel Viaggio a Reims! – tanto è felice l’invenzione tematica e strumentale della partitura messa sapientemente in risalto dalla sua concertazione. Gli scatti ritmici delle marcette (alcune suonate da una grande banda in scena), i solenni toni degli inni, lo slancio delle cavatine, i colori degli strumenti, le gemme melodiche, la raffinata armonizzazione, tutto è reso con mano felice e l’equilibrio tra buca e voci sul palco viene mirabilmente realizzato. (1)

Al debutto di Alfredo il Grande nel 1823 nella parte eponima ci fu il celebrato baritenore bergamasco Andrea Nozzari. Qui Antonino Siragusa, cantante rossiniano per eccellenza, ne rileva la sfida senza problemi e dipana con sicuro squillo e infallibile tecnica la sua impegnativa parte. Al suo fianco Gilda Fiume (Amalia) è un torrente in piena di agilità, acrobazie, acuti e sovracuti, passaggi legati, note proiettate con potenza ma anche sensibili mezze voci nei momenti dolenti, il tutto espresso con timbro morbido e omogeneo nei passaggi di registro. La sua performance accende l’entusiasmo del pubblico che dopo il pirotecnico rondò finale decreta convinte ovazioni, estese anche agli interpreti secondari: Lodovico Filippo Ravizza, eccellente Eduardo; Adolfo Corrado, il possente barbaro Atkins; Antonio Garés, Guglielmo; Andrés Agudelo, Rivers. Enrichetta ha a disposizione un’aria eseguita con bello stile da Valeria Girardello mentre Floriana Cicìo, allieva della Bottega Donizetti, è Margherita. Non ultimo il valente coro della Radio Ungherese diretto da Zoltán Pad.

Quello che sembrava lo spettacolo meno attraente della rassegna bergamasca, dopo un dramma biblico e la versione francese di uno dei maggiori capolavori di Donizetti, non è solo un ripescaggio fortunato ma si è rivelato quello di maggior successo e uno dei migliori degli ultimi anni, tanto da convincerci che Alfredo il Grande abbia tutte le carte in regola per diventare un titolo di repertorio.

(1) Struttura dell’opera

Sinfonia

Atto I

Sinfonia

1. Introduzione Vieni Eduardo; Sventurata Britannia (Amalia, Eduardo, Enrichetta, Margherita, Guglielmo, Coro)

2. Cavatina S’inoltra alcun (Alfredo)

3. Coro Il lasso fianco chi vuol posar

4. Terzetto Sposo! … e fia ver (Amalia, Alfredo, Eduardo)

5. Finale Solingo è il sito, amici (Atkins, Alfredo, Amalia, Enrichetta, Margherita, Alfredo, Guglielmo, Coro)

Atto II

[Prima del Duetto] Me avventurato! (Guglielmo, Enrichetta, Alfredo, Pastori)

6. Duetto Questa man che un dì sull’ara (Amalia, Alfredo, Coro di contadine)

[Dopo il Duetto] Dove, o compagna? (Enrichetta, Margherita)

7. Rondò Quando al pianto ed all’affanno?, Di pace in grembo (Enrichetta)

[Dopo l’Aria di Enrichetta] Anelaste, o Britanni (Eduardo)

8. Coro All’apparir dell’astro; Elettrica scintilla (Coro di truppe e pastori armati)

[Dopo il Coro] Si, vinceremo (Alfredo)

9. Aria Che più si tarda? All’armi!; Celeste voce ascolto; Al campo, alla vittoria!; Se questo, amico nume (Alfredo, Guglielmo, Eduardo, Coro)

[Dopo l’Aria] Ti basta, o fato iniquo? (Atkins, Amalia, Enrichetta)

10. Quintetto Traditor! Di un ferro ancora; Se al generoso Alfredo; Sommerso ne’ flutti di un mar tempestoso (Amalia, Enrichetta, Guglielmo, Eduardo, Atkins)

[Dopo il Quintetto] Ah, chi di Atkins mi reca qualche novella? (Rivers)

11. Coro Viva Alfredo! Il grande! Il prode! (Alfredo, Amalia, Enrichetta, Margherita, Eduardo, Guglielmo, Contadine, Esercito inglese)

[Dopo il Coro] Al vostro braccio, o cari! (Alfredo, Amalia, Eduardo, Guglielmo, Margherita, Enrichetta)

12. Rondò Che potrei dirti, o caro; Torna a gioir quest’alma (Amalia, Coro)

⸪

∙

∙