Leoš Janáček, Zápisník zmizelého (Il diario di uno scomparso)

∙

Francis Poulenc, La voix humaine (La voce umana)

∙

Roma, Teatro Nazionale, 24 ottobre 2025

![]() ici la version française sur premiereloge-opera.com

ici la version française sur premiereloge-opera.com

Due ritratti di solitudini

![]() Paired with Poulenc’s La voix humaine, Janáček’s The Diary of One Who Disappeared returns in Rome’s Teatro Nazionale. Andrea Bernard’s elegant hotel-room staging mirrors emotional isolation. Tenor Matthias Koziorowski and Veronica Simeoni excel in Janáček’s tense, confessional score, while Catherine Antonacci brings vocal mastery to Poulenc’s monodrama. Pianist Donald Sulzen unites both works with expressive, orchestral richness.

Paired with Poulenc’s La voix humaine, Janáček’s The Diary of One Who Disappeared returns in Rome’s Teatro Nazionale. Andrea Bernard’s elegant hotel-room staging mirrors emotional isolation. Tenor Matthias Koziorowski and Veronica Simeoni excel in Janáček’s tense, confessional score, while Catherine Antonacci brings vocal mastery to Poulenc’s monodrama. Pianist Donald Sulzen unites both works with expressive, orchestral richness.

Il diario di uno scomparso di Janáček, ispirato all’amore del compositore per la giovane Kamila Stösslová, racconta la passione e il tormento di Jan in una confessione musicale tra desiderio e colpa. Nello spettacolo romano accostato a La voix humaine di Poulenc, Matthias Koziorowski e Veronica Simeoni brillano in una messa in scena raffinata di Andrea Bernard. Caterina Antonacci e Donald Sulzen concludono con un intenso dialogo voce-pianoforte di rara profondità emotiva.

Per la sua brevità, il ciclo di ventidue poesie riunite sotto il titolo Il diario di uno scomparso di Josef Kalda, musicato da Leoš Janáček, è stato spesso abbinato a un altro lavoro quando viene rappresentato in teatro. Al Malibran di Venezia, nel 2015, era stato accoppiato con La voix humaine di Poulenc nella regia di Gianmaria Aliverta. Ora lo stesso dittico è proposto al Teatro Nazionale di Roma, la dépendance più raccolta del Teatro dell’Opera, a pochi passi dalla sala maggiore.

Nel 1917 Janáček, allora sessantatreenne, si era infatuato della venticinquenne Kamila Stösslová, i cui tratti somatici il compositore trasferì nella Zefka del Diario: «una bella gitana, che di cerbiatta ha il passo, nere le trecce sul petto e scuri gli occhi d’abisso». Lo spunto gli venne da alcuni articoli apparsi l’anno precedente su un giornale di Praga, dedicati alle ingenue poesie dialettali di un sempliciotto invaghito di una bella gitana. Il giovane, dopo la nascita del frutto del loro amore, era fuggito dal paese lasciando dietro di sé solo quei versi scarabocchiati su fogli rinvenuti per caso nella sua stanza – il diario di uno scomparso, appunto. La storia della seduzione è il filo di queste liriche, in cui si esprimono i tormenti di Jan – diminutivo di Janiček, alter ego di Janáček, come affermò il compositore stesso – un ragazzo introverso e con un rigido senso del peccato.

Janáček impiega un linguaggio tonale flessibile, costruito su cellule melodiche derivate dal parlato e accompagnate da una musica di straordinaria densità teatrale. Ne emerge una tensione costante tra desiderio e colpa, tra attrazione per l’alterità e sradicamento dal proprio mondo. Il diario di uno scomparso è così un viaggio verso la perdizione ma anche verso la libertà. A parte i brevi interventi della donna e delle tre voci femminili che cantano dietro la scena, si tratta praticamente di un monologo, narrato in prima persona come un flusso di coscienza musicale, una confessione ardente e modernissima, sospesa fra realismo e simbolismo, fra eros, morte e destino.

Nato come pezzo da camera per tenore, soprano, coro di tre soprani fuori scena e pianoforte, quindici anni dopo la morte di Janáček ne venne fatta una versione per orchestra da Ota Zítek e Václav Sedláček, collaboratori del compositore. Qui si rappresenta invece l’originale con il pianoforte di Donald Sulzen, membro del Munich Piano Trio, che non fa affatto rimpiangere la versione orchestrale apocrifa. Più che un accompagnamento, il suo strumento diventa un personaggio esso stesso, assumendo tratti orchestrali nelle dinamiche, nei volumi e nella chiarezza di ogni dettaglio.

Il tenore tedesco Matthias Koziorowski si districa magnificamente in una scrittura irta di difficoltà, delineando la goffaggine e l’allucinazione del giovane Jan con grande efficacia e sensibilità, alternando con abilità ai momenti di slancio passaggi più ariosi e lirici, dove incanta con mezze voci e colori. Una prova maiuscola.

Quasi ricordandosi delle sue tante Carmen, Veronica Simeoni, inguainata in un tubino rosso e pelliccia di volpe grigia (costumi di Elena Beccaro), entra in scena con tutta la sua carica sensuale per interpretare la gitana, qui una escort di lusso. Il timbro è perfetto, le frasi avvolgenti, ineccepibile la dizione in quella lingua improba che è il ceco – tanto che spesso si preferisce eseguire il Diario in tedesco. Dietro scena, «quasi impercettibilmente» scrive il compositore, fanno eco alle profferte della giovane le voci di Carolina Varela, Marika Spadafino e Michela Nardella.

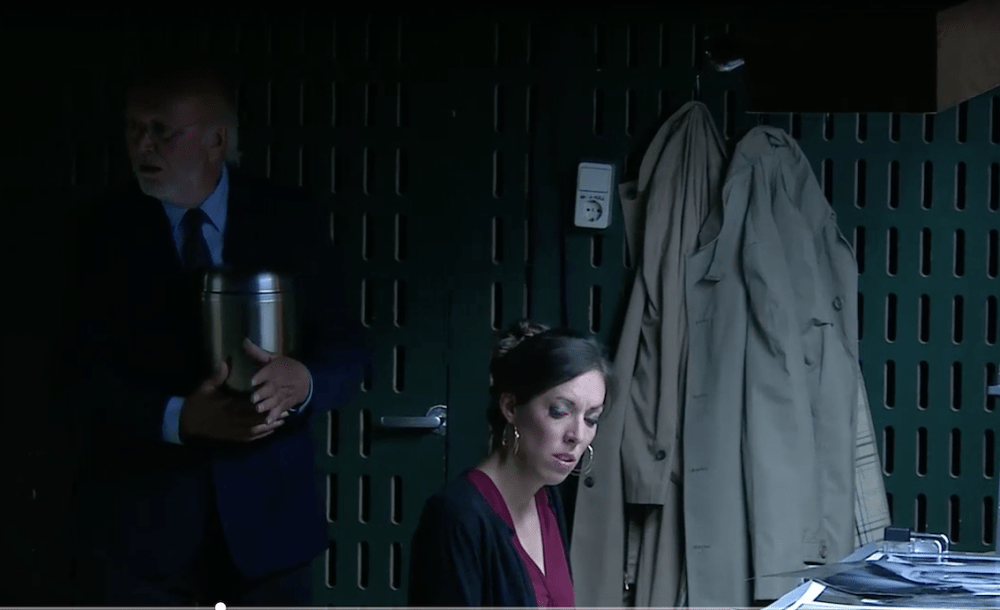

L’elegantissima messa in scena è il punto di forza visivo dello spettacolo: per sottolineare la solitudine del personaggio, lo scenografo Alberto Beltrame e il regista Andrea Bernard costruiscono una moderna camera d’albergo quattro stelle di qualche città del Nord Europa – lo fanno supporre le luci soffuse di Marco Alba. La stanza diventa anche una sorta di scatola magica con scomparti segreti per svelare aspetti della vita del protagonista, che a un certo punto smonta due pannelli della boiserie per rivelare un’icona ortodossa della Vergine col Bambino. La regia è attentissima: i movimenti sono controllati e tutto ha un significato, anche il cameriere che bussa per errore per introdurre il carrello della cena o la musica troppo alta proveniente dalla stanza accanto – una canzone con la struggente voce di Édith Piaf. La stessa canzone che sta ascoltando la protagonista de La voix humaine nella seconda parte del dittico.

Un’altra stanza che differisce solo per alcuni dettagli cromatici – rosse ora sono le lenzuola del letto e le rose in un vaso – ma per il resto uguale. Il carrello della cena, che per sbaglio era stato portato nella camera accanto, è infatti destinato alla donna sola che aggrappata al telefono cerca di trattenere l’amato che l’ha lasciata. Dopo i versi del contadino moravo, qui abbiamo quelli di Jean Cocteau. Siamo quarant’anni dopo, ma anche in questo caso la musica – quella di Francis Poulenc – descrive una solitudine incolmabile, declinata al femminile anziché al maschile.

Caterina Antonacci ritorna a un personaggio che ha interpretato innumerevoli volte, l’ultima proprio al Costanzi nel 2017 diretta da Maxime Pascal in forma di concerto. L’artista riempie la scena vocalmente e fisicamente, esprimendo tutte le emozioni dell’amante tradita e passando dalla recitazione al canto con grande controllo del fiato. La proiezione è invidiabile, la tecnica magistrale, la dizione ineguagliabile.

Anche qui è Sulzen a stendere la tessitura musicale nella versione pianistica che Poulenc però non pubblicò mai ufficialmente in vita. Si tratta infatti di una riduzione realizzata a scopo di prova o di studio, non destinata all’esecuzione pubblica e forse curata da un collaboratore sotto la supervisione del compositore. Dopo la sua morte, nel 1963, la riduzione pianistica rimase inedita e non autorizzata per le esecuzioni pubbliche; solo nel 2013 la famiglia Poulenc, tramite gli eredi e l’editore Salabert, concesse il permesso per una registrazione ufficiale con Felicity Lott e Graham Johnson al pianoforte. Da allora la versione è di fatto “legittimata”. Questa lettura consente un rapporto più intimo tra voce e musica, più essenziale e trasparente, rende il testo più chiaro: tutte le sfumature, le pause, le interruzioni e le silenziose reazioni della donna al telefono emergono con maggiore evidenza. Qui il pianista non è accompagnatore, bensì “partner drammatico”.

Cosa ben evidente nel rapporto tra Sulzen e Antonacci e compresa dal pubblico che ahimè non ha esaurito i già minori posti della sala del Nazionale ma ha compensato col calore degli applausi per uno spettacolo di grande intelligenza ed eccelsa cura formale.

⸪