Eduardo de Filippo, La grande magia

Regia di Gabriele Russo

Torino, Teatro Carignano, 18 dicembre 2024

La commedia più pirandelliana di Eduardo

Come nel caso del Gedankenexperiment quantistico di Schrödinger – il paradosso del gatto in una scatola sigillata di cui non si sa se è vivo o morto – così avviene della moglie di Calogero Di Spelta: Marta, volendo incontrare segretamente il suo amante, per sfuggire alla continua sorveglianza del marito geloso corrompe il mago Marvuglia organizzando il trucco della sua sparizione durante uno spettacolo di magia in un grande albergo di una località termale. Il mago riesce a convincere il marito geloso e disperato che in realtà la moglie non è sparita ma è rimasta intrappolata in una scatola e l’apertura della stessa significherebbe accettare la realtà del tradimento e il fatto che lei se ne sia andata. Calogero, cioè, potrà riabbracciare sua moglie, di cui ha sempre sospettato, a condizione di accettarne il tradimento senza mai più dubitare della sua fedeltà, altrimenti ella sparirà definitivamente. L’uomo si abbandona alla sua follia vivendo senza mai separarsi dalla scatola e senza aprirla, preferendo quindi credere all’illusione che ella sia lì dentro, sempre con sé e fedele al suo amore. Ma passano quattro anni e Marta, abbandonata dall’amante, decide di tornare dal marito che però, prigioniero della sua illusione, respinge quella donna per lui estranea: se Marta fosse la donna ricomparsa vorrebbe dire che lo aveva abbandonato e tradito, per cui è meglio continuare a credere che sia ancora nella scatola, fedele e innamorata di lui.

Con La grande magia Eduardo ha abbandonato le illusioni della giovinezza, anche queste un trucco della vita, e ha scoperto l’inganno delle vicende umane. Siamo nella fase della “Cantata dei giorni dispari”, dove la vita presenta il conto di tutte le sue amarezze e disillusioni. Quando Eduardo scrisse e mise in scena La grande magia nel 1948 il pubblico rimase spiazzato: in un’Italia che cercava ancora di riprendersi dalla guerra, lo spettacolo, con la sua atmosfera onirica e filosofica, sembrò troppo distante dai drammi quotidiani a cui Eduardo aveva abituato gli spettatori e la commedia non fu un grande successo. Troppe metafore, troppi livelli di lettura. Pirandello, con Così è (se vi pare) e i Sei personaggi in cerca d’autore, aveva già scardinato le certezze del pubblico: la realtà non è mai oggettiva, ma sempre una costruzione, un’interpretazione. Eduardo, ci aveva aggiunge un tocco tutto suo: mentre Pirandello gioca con la mente e con le strutture teatrali, Eduardo ci mette il cuore. La crisi di Calogero, che costruisce un mondo fittizio per sopravvivere alla propria mediocrità, non è solo un esperimento filosofico, ma un dramma profondamente umano.

Con il tempo si è riconosciuta la potenza di questo lavoro che non è solo una riflessione sulla verità e sull’illusione, dove l’illusione si sostituisce prepotentemente alla realtà, ma uno specchio della nostra modernità. Se all’estero La grande magia ha conosciuto diverse interpretazioni e letture, in Italia resta insuperata e quasi unica quella del 1985, portata anche a Parigi, di Giorgio Strehler che la volle come terzo capitolo della “Trilogia dell’Illusione”, insieme a La tempesta di Shakespeare e a L’illusion comique di Corneille. Ora La grande magia è messa in scena da Gabriele Russo per la stagione del Teatro Stabile di Torino. Una coproduzione della Fondazione Teatro Bellini di Napoli, il Teatro Biondo di Palermo e l’ERT, Emilia Romagna Teatro.

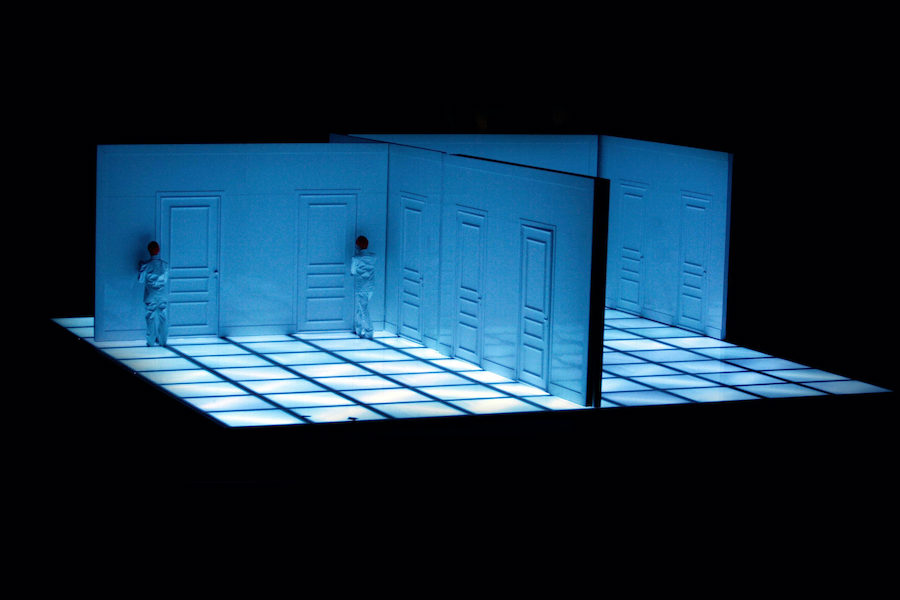

Entrando nella sala del Carignano, il progetto sonoro di Antonio Della Ragione forma un primo impatto per il pubblico, quello acustico: un fondale continuo di suoni che creano un’atmosfera straniante, quasi onirica, alla David Lynch. Il sipario è già aperto sulla scenografia di Roberto Crea: il giardino dell’albergo con le piante in vaso, una passerella metallica sopraelevata e un pannello di velatino che occulta oppure lascia passare la vista di quanto succede dietro. Con le luci di Pasquale Mari i colori sono lividi. Nel secondo atto l’abitazione del mago Marvuglia è una Wunderkammer inondata di luce calda, nel terzo l’appartamento di Spelta è un ambiente vuoto e semibuio, un luogo della mente più che uno spazio reale.

A preludio della vicenda si ascolta la voce di Eduardo nell’introduzione alla versione televisiva del 1964 definire La grande magia «una frattura» nel corpus delle sue opere, «non definitiva ma significativa, per quello che poteva essere un nuovo teatro, un nuovo linguaggio». Un soggetto «un po’ scabroso, assurdo, che procede per simbolismi». Ed è infatti la cifra dell’assurdo a connotare la lettura di Gabriele Russo e la recitazione degli attori di cui il regista preserva le cadenze regionali. Il Marvuglia di Michele di Mauro usa le mille intonazioni della voce in maniera istrionica e virtuosistica per delineare il suo personaggio cinico ma umano, Natalino Basso dà vita al personaggio di Spelta cocciuto nella sua chiusa tragica follia. Tutti efficaci gli altri interpreti: Veronica D’Elia, Gennaro Di Biase, Christian Di Domenico, Maria Laila Fernandez, Alessio Piazza, Manuel Severino, Sabrina Scuccimarra, Alice Spisa, Anna Rita Vitolo. Teatro pieno e successo calorosissimo con innumerevoli chiamate alla ribalta.

⸪