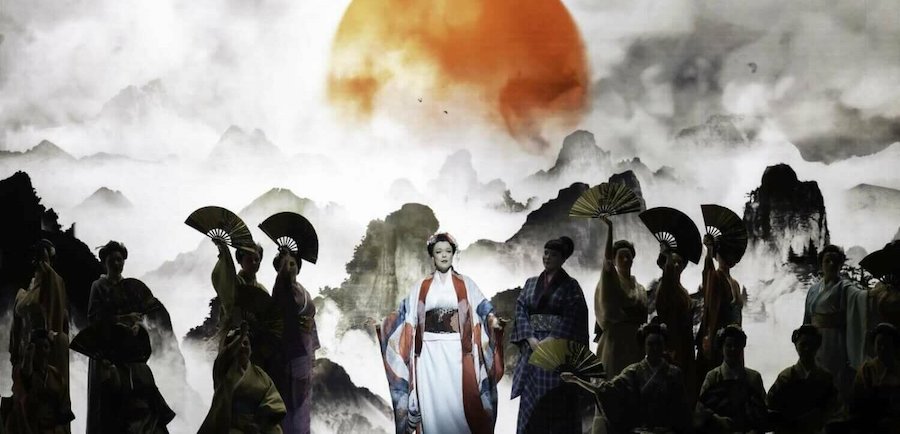

foto © Bettina Stoß

∙

Giacomo Puccini, Madama Butterfly

Berlino, Philharmonie, 27 aprile 2025

(diretta streaming della versione da concerto)

I Berliner tornano a casa dopo Baden-Baden

Dopo le trionfali recite in forma scenica al Festspielhaus di Baden-Baden, i Berliner Philharmoniker tornano a casa loro e riprendono in due serate in forma di concerto Madama Butterfly. Stessa direzione musicale, quella del loro direttore Kirill Petrenko, e stesso cast vocale. Ghiotta occasione per riascoltare, con ancora maggior attenzione senza la “distrazione” visiva, un’interpretazione che ha stregato il pubblico, una delle più sconvolgenti degli ultimi anni.

In questa ripresa trasmessa in diretta streaming sul canale in abbonamento dei Philharmoniker, la Digital Concert Hall, complice una regia video attenta agli interventi strumentali, si ammira una volta di più la qualità dell’orchestra pucciniana messa in luce magistralmente dalla bacchetta di Petrenko, che pone in perfetto equilibrio la cura analitica dei particolari con il senso drammatico della vicenda facendo scoprire anche questa volta, come se fosse la prima, momenti di una partitura saldamente proiettata verso il futuro. Un esempio per tutti i valzerini intonati dagli archi nella scena di Yamadori e ancora alla fine del duetto di Cio-Cio-San con Suzuki, che sembrerebbero un evidente plagio del Rosenkavalier – se non fosse che l’opera di Richard Strauss è del 1911, sette anni dopo il lavoro di Puccini! Quei rubati, quegli indugi, quelle minime esitazioni Petrenko li inserisce anche nel coro a bocca chiusa, ponendo così sotto una nuova luce questa celeberrima e usurata pagina facendoci sentire ancora più palpitante l’attesa di Cio-Cio-San. La trasparenza di certe pagine rende più dirompenti i fortissimi orchestrali che giacciono sotto, come dormienti, in quest’opera di una drammaticità sconvolgente. E poi, che cosa dire della fluidità con cui dipana l’intreccio dei motivi ricorrenti, veri e propri Leitmotive, che innervano la partitura? Petrenko, inarrivabile interprete del repertorio tardo ottocentesco, riesce a rendere Puccini il più grande compositore di teatro di tutti i tempi con questa sua Butterfly, esaltando però anche la scrittura sinfonica delle pagine puramente strumentali, rese in maniera inarrivabile dai Berliner con il suono caldo degli archi, gli interventi da pelle d’oca del primo violino, la pienezza degli ottoni, la morbidezza dei legni, il rullo spietato dei timpani. Ogni elemento dell’orchestra meriterebbe di essere citato per lo splendido lavoro individuale che apporta all’insieme.

Soprano, tenore, mezzosoprano, baritono: Puccini riesce a dare nuova vita al tradizionale quartetto di voci, creando un’opera di grande modernità. Anche in questa esecuzione “oratoriale” si rimane stupefatti davanti alla personalità degli interpreti. Di Eleonora Buratto non si può che ripetere le lodi di una parte che ha già interpretato a New York nel 2022 e a Parigi l’anno scorso, così che ora quanto ne esce fuori è un distillato di eccellenza vocale piegato alle forme espressive più varie, dove il tono infantile e civettuolo, o quello drammatico o passionale ricevono perfetta soluzione. I dettagli dinamici sono evidenziati magistralmente non solo nelle scontate pagine di «Un bel dì vedremo» o di «Tu, tu, piccolo iddio», ma anche in ogni suo altro intervento, come i duetti con Pinkerton nel primo atto e poi con Suzuki nel secondo. Anche i momenti di gusto verista sono risolti con grande senso teatrale per accentare la drammaticità del momento, ma sempre tenendo presente la bellezza della linea musicale.

Nella recita di Baden-Baden in cui ero presente, Teresa Iervolino aveva fatto annunciare di essere indisposta e infatti la sua performance non aveva avuto la giusta intensità che qui invece si è rivelata nella sua totalità, donando a questa parte l’importanza drammaturgica che ha: Suzuki, con la sua rassicurante presenza, è il personaggio che cerca inutilmente di riportare la giovane padrona alla realtà. CoI suo timbro sontuoso e le qualità ben note di belcantista, Il mezzosoprano di Bracciano riporta un meritatissimo successo personale.

Se sulla scena il Pinkerton di Jonathan Tetelman, anche lui in una parte affrontata con frequenza nel recente passato, con le sue generose doti vocali sembrava aver fin troppo sottolineato il carattere fatuo e arrogante dello Yankee, a un secondo ascolto si ammira il lavoro di cesello fatto dal tenore americano, come nell’aria «Addio fiorito asil» dove inserisce un Si bemolle in diminuendo non espressamente previsto in partitura, ma bellissimo, o dove con mezze voci e cantabili suadenti riesce a rendere ancora più fascinoso il personaggio.

La voce di baritono è affidata da Puccini al console Sharpless, che il greco Tassis Christoyannis carica di una grande umanità, sincera empatia, fraseggio elegante ed espressivo. Esemplare il Goro di Didier Pieri, che riesce a delineare il viscido personaggio senza eccessive sottolineature e utilizzando solo mezzi musicali e vocali efficacissimi, senza risolvere nel parlato come talora accade. Perfetto anche il resto del cast con Il mezzosoprano Lilia Istratii (Kate Pinkterton), il baritono Aksel Daveyan (il principe Yamadori, i bassi Giorgi Chelidze e Jasurbek Khaydarov (rispettivamente lo zio Bonzo e il commissario imperiale). Prezioso l’apporto del Rundfunkchor di Berlino.

⸪