foto @ Gaido Ratti

∙

Riccardo Zandonai, Francesca da Rimini

Torino, Teatro Regio, 10 ottobre 2025

![]() ici la version française sur premiereloge-opera.com

ici la version française sur premiereloge-opera.com

Il bello, il guercio e lo sciancato: la Francesca da Rimini 111 anni dopo al Regio di Torino

![]() The 2025–26 season of Turin’s Teatro Regio opens with Zandonai’s Francesca da Rimini, marking Andrea Battistoni’s debut as music director. His lucid, vigorous conducting highlights the opera’s modernist richness while Andrea Bernard’s poetic staging reimagines Francesca as a self-aware woman choosing love as freedom. An elegant, powerful revival of a misunderstood masterpiece and an excellent cast, with Barno Ismatullaeva and Roberto Alagna giving intense performances.

The 2025–26 season of Turin’s Teatro Regio opens with Zandonai’s Francesca da Rimini, marking Andrea Battistoni’s debut as music director. His lucid, vigorous conducting highlights the opera’s modernist richness while Andrea Bernard’s poetic staging reimagines Francesca as a self-aware woman choosing love as freedom. An elegant, powerful revival of a misunderstood masterpiece and an excellent cast, with Barno Ismatullaeva and Roberto Alagna giving intense performances.

Il Teatro Regio di Torino inaugura la stagione 2025-26 con Francesca da Rimini di Zandonai, affidata alla direzione di Andrea Battistoni, nuovo Direttore musicale. Dirige con energia e finezza una partitura modernista e visionaria. Raffinata la regia di Andrea Bernard, che restituisce Francesca come eroina consapevole. Ottimo il cast, con Barno Ismatullaeva e Roberto Alagna protagonisti intensi.

Con Francesca da Rimini di Riccardo Zandonai si apre la stagione 2025-2026 del Teatro Regio di Torino, un’inaugurazione che segna anche l’inizio del mandato di Andrea Battistoni come nuovo Direttore musicale. Il giovane maestro veronese, che ha più volte dichiarato il proprio amore per il repertorio italiano tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, affronta uno dei titoli più emblematici di quel periodo: un’opera che, dopo decenni di oblio, sta vivendo una sorprendente rinascita grazie a produzioni di rilievo come quelle di Parigi (2011), Strasburgo e Milano (2018), Berlino (2021).

La vicenda dei due amanti danteschi, resa immortale dai versi del V canto dell’Inferno, ha ispirato musicisti di epoche diverse – da Paisiello a Mercadante, da Thomas a Rachmaninov – ma la versione di Zandonai, su libretto di Tito Ricordi tratto dalla tragedia dannunziana rappresentata da Eleonora Duse nel 1901, resta la più ambiziosa e complessa. Nel “poema di sangue e di lussuria” di Gabriele D’Annunzio, il librettista pota con decisione il testo originale ma conserva l’aura preziosa e arcaizzante dell’originale, disseminando la partitura di termini desueti, immagini opulente e cadenze in falso antico. In un italiano così screziato e ricercato, persino i sopratitoli in inglese diventano preziosi alleati per seguire il filo del racconto!

Quando l’opera debuttò al Regio di Torino nel 1914, l’Italia musicale stava cercando nuove direzioni. La stagione del verismo volgeva al tramonto, e Zandonai, pur figlio di quella tradizione, ne spezzava i confini per aprirsi a un linguaggio più modernista, intriso di suggestioni simboliste e impressioniste. La sua Francesca perde i tratti della vittima passionale alla Mascagni o alla Giordano e diventa una creatura più spirituale, quasi preraffaellita, sospesa tra sensualità e sogno, Non Santuzza, non Fedora, ma una figura alla Edward Burne-Jones o Dante Gabriele Rossetti. Nella partitura le influenze di Wagner e di Debussy si intrecciano con l’eredità melodica italiana: le frasi sospese, le modulazioni liquide, gli impasti timbrici rimandano più a Pelléas et Mélisande – anche qui una vicenda di cognati innamorati – che a Cavalleria rusticana. Francesca da Rimini, più che l’ultima opera verista, può dunque essere considerata la prima vera opera italiana moderna.

A raccogliere questa eredità, più di un secolo dopo, è Andrea Battistoni nel suo territorio ideale. La direzione è vigorosa e trasparente, mette in risalto la complessità di una partitura che alterna raffinatezze cameristiche a poderosi slanci sinfonici. Il maestro guida l’Orchestra del Teatro Regio in gran forma con gesto fluido e sicuro, disegnando architetture sonore di grande respiro e curando con meticolosa attenzione i passaggi dinamici. I momenti di maggiore impatto esplodono in tutta la loro potenza, ma senza mai sacrificare i dettagli. L’orchestra diventa così un personaggio a sé, protagonista di una narrazione musicale che amplifica e accompagna le emozioni dei personaggi. Il Coro, istruito da Ulisse Trabacchin, contribuisce con precisione e compattezza alla riuscita complessiva, offrendo una sonorità piena ma mai pesante, sempre nitida nell’articolazione del testo.

Il cast, scelto con intelligenza, sostiene con autorevolezza l’impianto musicale e teatrale. Barno Ismatullaeva è una Francesca di temperamento: voce ambrata, timbro pieno, acuti luminosi e una presenza scenica che unisce fierezza e fragilità. Come protagonista vive di contrasti, tra passione e colpa, desiderio e condanna: un ritratto intenso e umano. Al suo fianco, Roberto Alagna – nonostante una scrittura vocale impervia – presta al personaggio di Paolo, il fratello bello, la sua inconfondibile musicalità, il dono di un timbro ineguagliabile e il fascino della maturità scenica, trovando momenti di autentica commozione nel duetto finale. George Gagnidze è un Gianciotto, il fratello sciancato, solido e violento; Matteo Mezzaro porta in scena un Malatestino, il fratello guercio, insinuante e aggressivo; Devid Cecconi disegna con efficacia il crudele Ostasio.

Le quattro dame di Francesca – Valentina Mastrangelo (Biancofiore), Albina Tonkikh (Garsenda), Martina Myskohlid (Altichiara) e Sofia Koberidze (Donella) – formano un quartetto di voci armonioso e di grande finezza, quasi un coro greco che accompagna e riflette le emozioni della protagonista. Delicata e intensa la Samaritana di Valentina Boi, mentre Silvia Beltrami (Smaragdi), Enzo Peroni (Ser Toldo Berardengo) e Janusz Nosek (Giullare) completano con efficacia il cast, insieme ai comprimari Daniel Umbelino, Eduardo Martínez e Bekir Serbest.

Il cognome è lo stesso del regista che l’anno scorso qui a Torino aveva messo in scena il progetto delle 3 Manon, il francese Arnaud Bernard. Ma Andrea Bernard è italiano – di Bolzano, non distante quindi dalla Rovereto di Zandonai – ed è di vent’anni più giovane. Insignito del Premio Abbiati nel 2024, dopo i recenti successi di Tancredi e L’Ercole amante firma ora un allestimento di raffinata coerenza e forza poetica. Bernard affronta il monumentale testo dannunziano con una lettura lucida e sensibile, spogliandolo della patina decadente per restituirlo all’oggi. La sua Francesca non è un’eroina languida, ma una donna consapevole, che sceglie l’amore come atto di libertà, anche a costo della rovina.

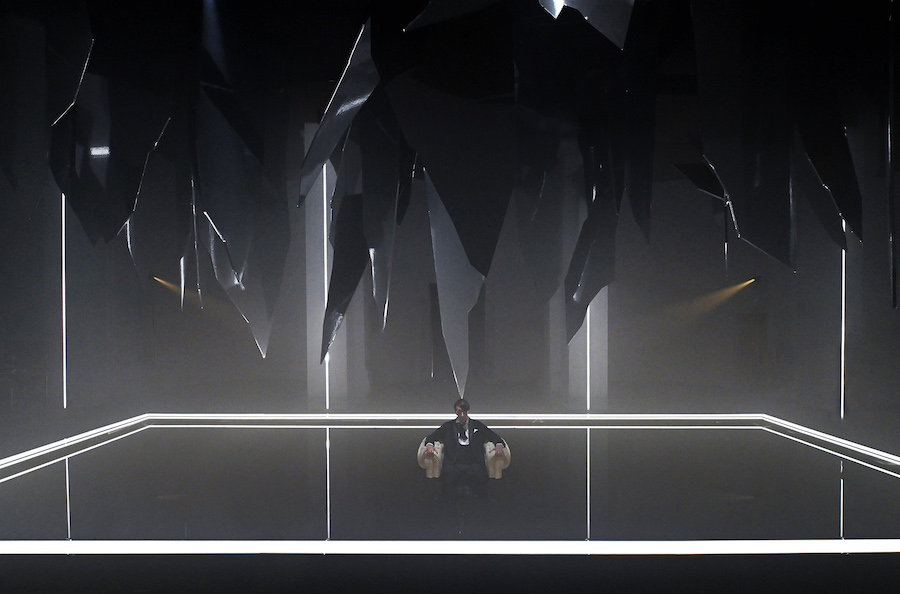

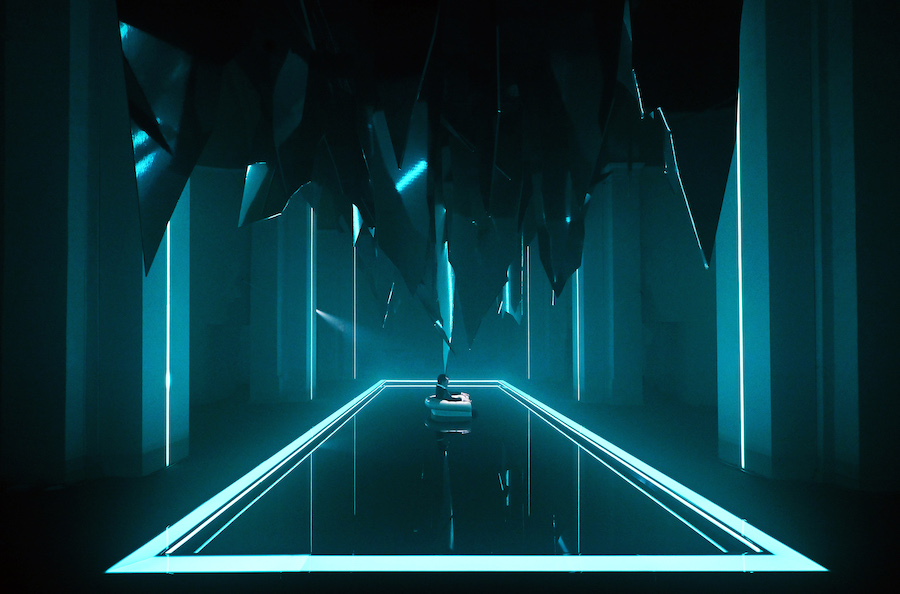

L’ambientazione, ideata dallo scenografo Alberto Beltrame e sapientemente illuminata da Marco Alba, si concentra in uno spazio unico – la stanza di Francesca – che diventa di volta in volta rifugio, teatro interiore e metafora della memoria. Tutto è attraversato da una luce che sembra venire da dentro, dai ricordi della protagonista: all’inizio la vediamo seduta su una sedia da cinematografo osservare la vicenda dipanarsi dietro un velino, come lo schermo di un cinematografo. Solo più tardi la vediamo entrare nell’azione. I doppi di lei e della sorella Samaritana bambine in scena sono un vezzo prevedibile della regia moderna, ma qui più che giustificabili. I costumi di Elena Beccaro collocano i personaggi in un tempo sospeso, tra il medioevo evocato e la contemporaneità allusiva. Bernard costruisce un racconto visivo di grande eleganza, punteggiato da simboli e gesti minimi: Samaritana su sedia a rotelle allude alla sua morte tra il terzo e il quarto atto; le scarpette rosse deposte ai piedi del letto prima del finale dicono invece più di mille parole sulla consapevolezza del destino femminile. Il suo teatro è fatto di immagini interiori, di silenzi eloquenti, di figure che si muovono come in un sogno inquieto: una regia che accompagna la musica più che dominarla, respirandone il ritmo e la tensione.

L’esito complessivo è quello di una produzione di grande compattezza e suggestione, che riconcilia lo spettatore con un titolo spesso frainteso. Grazie alla concertazione ispirata di Battistoni e alla regia poetica di Bernard, Francesca da Rimini si rivela per ciò che davvero è: non un residuo del verismo, ma un ponte verso la modernità, un’opera che guarda avanti, capace di parlare ancora al nostro tempo con la forza di un mito eterno. Lo ha capito il folto pubblico che ha applaudito con convinzione e insistenza.

Vedi anche su iltorinese.it

⸪