foto © Michele Monasta

∙

Hans Werner Henze, Der junge Lord

★★★★☆

Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, 25 maggio 2025

Feroce satira borghese, Der junge Lord di Henze torna al Maggio Musicale Fiorentino diretto da Markus Stenz che ne esalta l’orchestrazione brillante e l’ironia colta. Regia visionaria di Davide Menghini, debuttante al Maggio, tra echi felliniani e neorealisti. Eccellenti Marily Santoro e Antonio Mandrillo. Grande successo per uno spettacolo intelligente, ironico e visivamente sontuoso.

Goethe, freaks, la bella, la bestia

“Opera comica tedesca”. La librettista Ingeborg Bachmann sottolinea il secondo aggettivo nella sua definizione di Der junge Lord. Comica sì, ma non opera buffa italiana. Un’opera con quel particolare umorismo tedesco, che talora è greve, qui invece è estremamente intellettualizzato, arrivando a utilizzare addirittura in senso comico i versi del Faust di Goethe.

Dopo aver accantonato il progetto di mettere in musica Love’s Labour’s Lost di Shakespeare, Henze aveva seguito il consiglio della fidata Bachmann – che gli aveva già fornito il libretto di Der Prinz von Homburg (1958, da Kleist), di Nachtstücke und Arien per soprano e orchestra (1957), dei Lieder von einer Insel (1964) e del testo per il balletto-pantomima Der Idiot (1952, da Dostoevskij) – di sfruttare un racconto compreso nel ciclo “Der Scheich von Alessandria und seine Sklaven”, Der Affe als Mensch (La scimmia come essere umano), pubblicato nel suo ultimo anno di vita da Wilhelm Hauff, favolista morto nel 1827 a soli venticinque anni. Una vicenda inquietante e grottesca in cui si narra dell’arrivo in una placida cittadina tedesca di provincia dell’eccentrico Sir Edgar. Giunto con un seguito di servi neri e di animali, il nobile inglese rifiuta tutti gli inviti, con gran dispetto dei socialiser locali. Per di più, dalla sua lussuosa magione giungono grida scomposte che seminano il panico, ma si viene a sapere che sono del giovane signore del titolo, Lord Barrat, il nipote del proprietario, che viene educato al tedesco tramite gli immortali versi del Faust di Goethe. A un certo punto il misterioso Lord Barrat dà un ballo dove danza con le più belle signore della città salvo rivelarsi alla fine, tra lo sconcerto generale, una scimmia ammaestrata. Rispetto al soggetto originale, la Bachmann inserisce i nuovi personaggi degli innamorati Luise e Wilhelm e ha l’idea, teatralmente efficacissima, di avvolgere il gentiluomo inglese in un’aura enigmatica rendendolo un personaggio muto che parla solo per bocca del suo segretario.

Atto primo. Scena prima. La cittadina tedesca di Hülsdorf-Gotha nell’anno 1830. Tutta la popolazione è in fermento per l’arrivo di un ricco Milord inglese. Le cerimoniose maniere con le quali i notabili di Hülsdorf-Gotha accolgono lo straniero sono farsesche. Nel succedersi di ‘zoomate’ cinematografiche sui diversi gruppi, Luise e Ida notano un bel giovane, lo studente Wilhelm. Mentre la banda militare suona a tutta forza, Wilhelm dà un biglietto a Luise e lei gli offre un fiore. All’arrivo di Sir Edgar, con il suo strano seguito, tutti restano esterrefatti: dalla carrozza sbucano dapprima una capra, poi altri animali. Da una seconda carrozza escono l’elegantissimo moro Jeremy, due lacché, il vecchio maggiordomo e Begonia, la cuoca nera della Giamaica. Lo stupore della folla è ormai al massimo. Solo dalla terza carrozza scendono finalmente il giovane segretario e il placido sessantenne Sir Edgar. Dopo di che, i due si ritirano, lasciando sconcertati gli astanti e rifiutando anche l’invito al pranzo serale poiché, come dice il segretario, «il signore deve concentrarsi sui suoi studi e non gradisce distrazioni». Scena seconda. Salone della baronessa Grünwiesel che ha raccolto intorno a sé tutte le signore bene della città, speranzose di essere notate da Sir Edgar. Sapendo di non poter contare sul suo fascino, la baronessa dirotta i suoi progetti sulla povera Luise che ne è, naturalmente, disperata. Ma, come prevedibile, giunge il gentile diniego da parte di Sir Edgar che non si presenta alla festa. La baronessa, furiosa, decide di rovinargli la vita. Comincia infatti a spargere notizie e insinuazioni sul suo conto che presto dilagano. Scena terza. Giunge un piccolo circo in città. Sir Edgar, per la prima volta, esce di casa, guarda lo spettacolo e lascia dei soldi ai circensi. Inferociti dal suo inaccettabile comportamento e considerando il suo interesse per il circo uno schiaffo alla loro sollecitudine snobbata. Non potendosela prendere con lui, i cittadini decidono di scacciare il circo per ripicca. Sir Edgard invita allora gli artisti (tra cui il direttore del circo e la scimmia Adamo) a casa sua.

Atto secondo. Scena prima. Una notte invernale di Germania, fuori dalla casa di Sir Edgar. I bambini si prendono gioco di Jeremy. Il lampionaio sente dei lamenti provenire dalla casa di Sir Edgar e accorre per prestare aiuto. Nel frattempo, Luise e Wilhelm, innamorati, si incontrano segretamente. Il borgomastro chiede di poter entrare per scoprire di che natura sia quel lamento. Il segretario esce e dice che il nipote di Sir Edgar, Lord Barrat, giunto dallo zio per affinare la sua educazione e imparare il tedesco, trova le lezioni esasperanti ed è solo per quello che soffre e si dispera. Comunque, tra poco, verrà sicuramente presentato alla cittadinanza. Tutti se ne vanno, un poco rassicurati da questa notizia. Scena seconda. Sir Edgar ha organizzato un incontro a casa sua: la società bene di Hüldsdorf-Gotha è tutta schierata e gongolante, compresa la baronessa. Le donne sono affascinate dal nipote di Sir Edgar, Lord Barrat. La baronessa subito gli fa conoscere Luise, che resta ammaliata, in modo inquietante e inspiegabile, dal giovane. Il povero Wilhelm dapprima si sforza di assumere anche lui atteggiamenti stravaganti, ma in realtà non vede l’ora di ritirarsi a parlare di scienze naturali con Sir Edgar. Lord Barrat perde l’autocontrollo e provoca lo svenimento di Luise. Scena terza. Grande sala da ballo. Luise è sola in attesa di Lord Barrat, verso il quale prova un’incomprensibile attrazione. Il giovane giunge con una rosa che strofina contro la mano della ragazza fino a fargliela sanguinare. La fanciulla non riesce a reagire, come ipnotizzata dalla sua presenza e dai suoi modi. La baronessa è felice poiché il pretendente è «poeta, giovane, ricco e Lord». Tutti seguono con interesse la loro evidente passione e viene dato l’avvio al valzer delle debuttanti, sotto la guida di Monsieur La Truiare. Lord Barrat si scatena in una danza insolita e sempre più audace, finché diventa irrimediabilemente scomposta. I giovani dabbene si lasciano sempre più andare cercando di imitarlo e assumendo anche loro atteggiamenti selvaggi. Lord Barrat si mette a suonare in modo folle e stonato una tromba, poi riprende la danza con Luise che fatica a seguirlo. Giunge Sir Edgar che, preoccupatissimo, osserva la scena. Luise viene scagliata contro una parete e si accascia mentre Lord Barrat continua a ballare, salta sopra i tavoli, si rotola per terra. Tutti sono terrorizzati. Sir Edgar è costretto ad estrarre una frusta per ammansire il giovane, che si strappa i vestiti e si svela per Adamo, la scimmia del circo.

Deluso dalle sperimentazioni della scuola di Darmstadt, ma senza per questo ricorrere a un linguaggio passatista, con la sua musica Henze ha sempre dimostrato interesse per la scena, una vera e propria riconquista del teatro musicale in tempi non proprio felici per lo spettacolo. Lo dicono i numeri – quindici opere, sette musiche per balletto, innumerevoli musiche per film – e lo dice la felicità inventiva della sua musica. Der junge Lord venne presentato a Berlino con grande successo il 7 aprile 1965. Un’opera «fuori dell’avanguardia anche più di tante altre cose di Henze», scriveva Fedele D’Amico all’indomani della prima italiana nel 1966 di cui il musicologo aveva curato la versione ritmica in italiano, una musica che «accoglie strutture, ritmi, procedimenti, che vengono più o meno direttamente […] da Falstaff, Gianni Schicchi, Il Cavaliere della rosa…». Ma anche da Il ratto dal serraglio (la banda militare del primo atto) e da Il barbiere di Siviglia per il travolgente ritmo rossiniano con cui sono trattate le scene di insieme. Per non dire della stravinskiana Carriera di un libertino (la scena dell’asta).

Il direttore Markus Stenz ha già tenuto a battesimo altri titoli di Henze avendo diretto le prime di Das verratene Meer (1990), Venus und Adonis (1997) e L’upupa (2003). Ora, in anticipo di un anno rispetto al 2026, centenario della nascita del compositore tedesco ma italiano di adozione, Stenz porta Der junge Lord al Festival del Maggio Musicale Fiorentino ed è la prima volta in lingua originale nel nostro paese. Il direttore tedesco riesce a mettere pienamente in luce la brillante orchestrazione e il virtuosistico intreccio tra procedimenti tonali, atonali e politonali che formano la teatralità della partitura punteggiata inoltre da bellissimi interludi sinfonici che intensificano il tono sospeso tra serio e sarcastico della vicenda. La sua concertazione risolve egregiamente i complessi ensemble vocali che coinvolgono non solo i cantanti solistici ma anche il quasi onnipresente coro, abilmente condotto da Lorenzo Fratini, affiancato dal vivace coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio istruito da Sara Matteucci.

Folto e di eccellente qualità il cast, formato da solidi professionisti e da promettenti talenti dell’Accademia del Maggio, in cui si distinguono Marily Santoro e Antonio Mandrillo nella coppia dei due giovani amanti: la prima dà vita alla Luise morbosamente attratta dalla enigmatica figura del Giovane Lord in un’intensa caratterizzazione che sfocia nella lunga aria «Diese Benommenheit» (Questa vertigine) interpretata con grande gusto musicale; il secondo delinea con generosi mezzi vocali il personaggio di Wilhelm. Più macchiettistici gli altri personaggi: tratteggiata con efficacia da Marina Comparato è la Baronessa Grünwiesel; Levent Bakirci è il particolare Segretario del Lord; Nikoletta Hertsak è la giovane Ida con i suoi virtuosismi vocali efficacemente realizzati. Da menzionare almeno il Lampionaio interpretato con grande disinvoltura scenica e lodevoli qualità vocali da Davide Sodini, ascoltato nella Salome che ha aperto il festival fiorentino. Un nome da ricordare. Nel personaggio muto di Sir Edgar l’attore Giovanni Franzoni si muove con nobile eleganza.

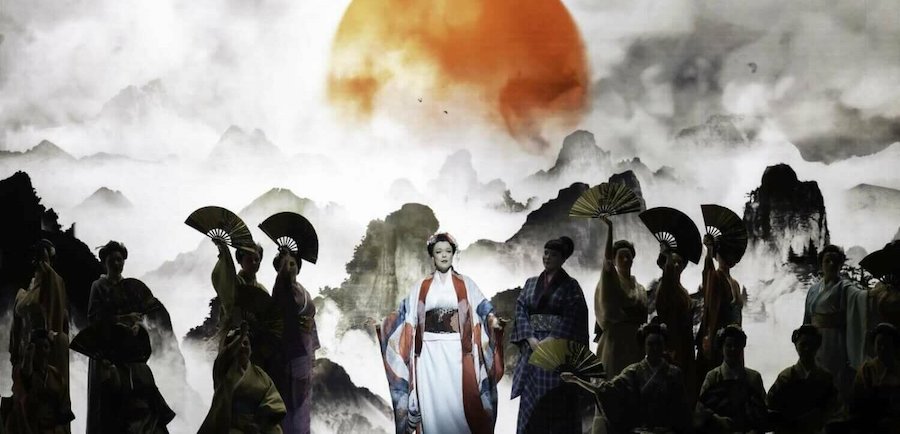

Dopo il diploma alla Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano e una breve carriera d’attore, Davide Menghini nel 2020 vince il concorso di regia dal Macerata Opera Festival su un progetto de Il barbiere di Siviglia. Lo stesso anno lavora come assistente di Graham Vick alla Zaide di Roma e di Jacopo Spirei al Ballo in maschera del Festival Verdi del 2021, la stessa opera che metterà in scena quattro anni dopo nel teatrino di Busseto. Dopo una Carmen a Macerata e un Tristano a Palermo, ha da poco ideato L’elisir d’amore visto a Torino e adesso debutta al Maggio Musicale Fiorentino con quest’opera di Henze connotata fin dalle prime immagini dalla sua personalità. Con la scenografia di Davide Signorini, i costumi ironicamente Biedermeier di Nika Campisi e le luci di Gianni Bertoli, Menghini crea un mondo di grande ricchezza visiva che, come la musica di Henze, ha innumerevoli riferimenti, dal Pinocchio illustrato da Fiorenzo Faorzi (nella scena del circo oltre alla funambola e al saltimbanco non manca il mangiafuoco) ai felliniani mascheroni. Non manca il tenero ma arguto richiamo alla Bohème quando Wilhelm regala a Luise un manicotto per riparare le mani dal freddo di «ein deutscher Winterabend» accompagnando il dono con le parole «Tausend Dinge muß ich dich fragen» (Ho mille cose da chiederti) e non può non venire in mente il verso che Giacosa e Illica mettono in bocca a Mimì: «Ho tante cose che ti voglio dire»!

Ma sono l’ipocrisia e il perbenismo il tema caro al regista in questa lettura in cui il diverso è emarginato con violenza, come il servo di colore Jeremy bullizzato dai bambini, «Hu der böse Mohr, der so schwarz wie Sünde ist» (Dagli a quel moro malvagio, nero come il peccato), ma anche come il bizzarro Lord che sfugge alle convenzioni borghesi. Ecco, magari dalla regia ci saremmo aspettati una maggior cattiveria nei confronti di quella società provinciale chiusa e ristretta che era nelle intenzioni degli autori. Qui prevale la festa per gli occhi, con i danzatori della compagnia KOMOKO, i circensi, i figuranti e cantanti/attori di eccellenza. Lo spettacolo così suscita l’entusiasmo del pubblico foltissimo che è intervenuto alla prima delle tre recite previste. Poche, visto il successo.

⸪

![]() ici la version française sur premiereloge-opera.com

ici la version française sur premiereloge-opera.com