∙

Giacomo Puccini, Tosca

Roma, Teatro dell’Opera, 1 novembre 2025

(diretta video)

Le impressioni di Orlando Perera che ha seguito la diretta televisiva

Tosca su Rai Tre: diretta alla romana

La Tosca di Puccini, opera tra le più rappresentate al mondo, ti cattura sempre, anche quando non è al meglio. Infatti sono arrivato alla fine, senza cambiare canale, del non memorabile allestimento proposto in diretta l’altra sera su RAI Tre, dal Teatro dell’Opera di Roma, dove il magnifico lavoro pucciniano esordì il 14 gennaio 1900. Mi sono intruppato così, mio malgrado, nell’oltre mezzo milione di spettatori che secondo Auditel, hanno mediamente seguito la diretta RAI dalle 21,10 alle 23,30: grande successo di ascolti, non c’è dubbio. Ma vorrei lo stesso proporre qualche umile riflessione.

Tosca è l’opera “romana” per eccellenza, per i tre luoghi storici dove è ambientata, la chiesa di Sant’Andrea della Valle su corso Vittorio, Palazzo Farnese dietro Campo de’ Fiori, Castel Sant’Angelo vicino San Pietro. Questo però, più che romano, è parso, con tutto il rispetto, un allestimento “romanesco” nel senso deteriore del termine, pensando a certa filmografia di Alberto Sordi. Una sgradevole sensazione complessiva d’impreparazione e sciatteria, di superficialità, che ha coinvolto ahimè i cantanti e direttore d’orchestra, invano impacchettati con furbizie registiche TV da épater le bourgeois. Intendiamoci, chi scrive ha lavorato per quattro decenni in RAI, e sa bene quanto possa essere spietata la diretta.

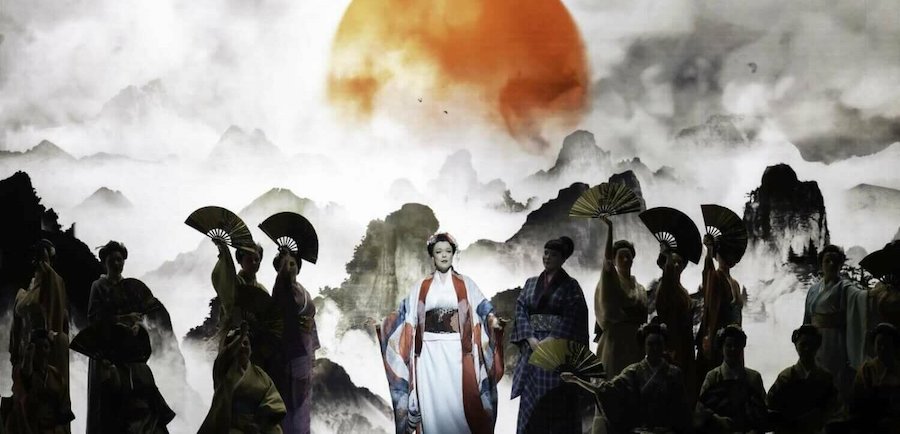

Ma proprio qui sta il punto: conoscendo bene, immagino, i responsabili RAI questi pericoli, perché non si sono parati le terga esigendo impegno massimo, prove severe, attenzione ai cantanti? Perché un bravo giovane regista come Alessandro Talevi, della cui amicizia mi onoro, è stato trascinato in questo pantano, in cui evidentemente non ha potuto imporsi più di tanto? Di opere in diretta sulla RAI ne abbiamo viste tante, a partire dalle tradizionali e impeccabili prime alla Scala (tanto per fare un esempio la Tosca di Livermore del 2019 che fece un record di ascolti), per non parlare del format di Andrea Andermann delle opere-film in diretta, “nei luoghi e nelle ore” del libretto, prodotte per la RAI: sempre Tosca da Roma nel 1992, Traviata da Parigi nel 2000, Rigoletto da Mantova nel 2010 e Cenerentola dalle dimore sabaude di Torino nel 2012. Tutte andate benissimo.

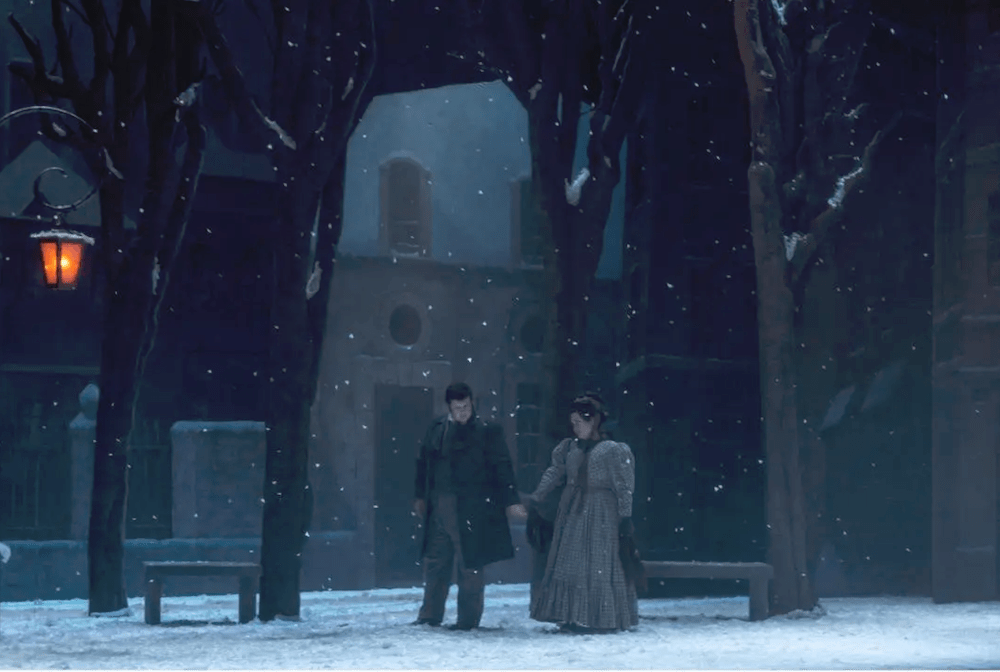

Dunque l’esperienza c’era. Il problema è che qui si è fatta un po’ di confusione tra teatro, dove si svolgeva tutta la rappresentazione, ed esterni di alleggerimento. Il regista televisivo Fabrizio Guttuso Alaimo ha alternato immagini dal vivo con quelle di scena e se, pensando alla Mondovisione, ci poteva stare mostrare Roma e i monumenti del libretto in diretta, non si è proprio capito quel finale ibrido a Castel Sant’Angelo, con immagini di Cavaradossi sugli spalti all’alba, ma con tante auto che si vedevano passare, ripreso da un drone, alternate (e sfalsate) a quelle della scena. Non so cosa abbiano visto in teatro, e come abbiano preso l’evidente ritardo di sincrono: se Alaimo voleva un effetto di straniamento c’è riuscito, purtroppo. Andiamo con ordine: scene e costumi erano quelli della prima assoluta, disegnati dall’illustratore liberty Adolf Hohenstein: i bozzetti forniti direttamente dall’archivio storico Ricordi sono stati ripresi da Carlo Savi e Anna Biagiotti, con le luci firmate da Vinicio Cheli.

Analoga operazione venne compiuta nel 2021 con Bohème al Regio di Torino. Riesumazione interessante, ma la nostra percezione visiva è radicalmente mutata, poco da fare. Forse è stata utile soprattutto per rivalutare, al netto di taluni eccessi, i vituperati scenografi e light-designers contemporanei. Francamente i colori opachi, gli ambienti canonici, i costumi da museo hanno certo il profumo del passato, ma non ci ispirano molti rimpianti e comunque non hanno potuto risolvere un allestimento all’insegna dell’improvvisazione. Le scene storiche avrebbero semmai richiesto un’altrettanto accurata filologia registica.

Invece i personaggi davano una sensazione di sperdimento, di aggirarsi tra quelle quinte d’antan, come capitati lì per caso. Il perché l’ha spiegato la stessa protagonista Eleonora Buratto, intervistata nel primo intervallo: incredibile ma vero, non hanno fatto una sola prova con le scene montate, e lei aveva fretta di andare a vedere com’erano gli spazi di Palazzo Farnese nel secondo atto, per sapere come e dove muoversi. Nel finale poi, prima di buttarsi da Castel Sant’Angelo, è andata visibilmente a controllare che sotto ci fossero i materassi! Un disagio ai limiti del grottesco, che non poteva non riflettersi sulla tenuta drammatica dello spettacolo, e anche sulle voci.

La brava Buratto, oggi tra le Tosca più gettonate a livello mondiale, ha confermato una linea di canto ampia e luminosa, e una sicura capacità di espansione drammatica nel registro acuto: il canonico «Vissi d’arte» è stato risolto dignitosamente. Ma è parso curioso il suo atteggiamento durante l’applauso di prammatica: di solito le grandi interpreti, dopo tanta espansione emotiva, rimangono raccolte, tornano lentamente alla realtà, anche se il pubblico si sbraccia. Qui invece la simpatica cantante mantovana si è profusa in larghi sorrisi a destra e a manca, continuando a fare di sì con la testa, sembrava quasi concordare un bis con il direttore, che poi non c’è stato. Insomma, scena abbastanza imbarazzante. Del resto, forse in teatro non se ne sono accorti, ma i primi piani della ripresa televisiva, spietata appunto, l’hanno spesso mostrata molto tesa, con gli occhi sbarrati come chi non sappia cosa succederà nei prossimi minuti. Inevitabile una caduta di tensione. Anche per questo forse non è riuscita a conferire il necessario carisma a quel mistero di carnalità e tragedia di cui Floria Tosca è intessuta, tanto nel libretto di Illica e Giacosa, quanto e soprattutto nella musica di Puccini. Tosca è un personaggio tutto sopra le righe, non si può cantare con voce “per bene”, non bastano la musicalità, il controllo accurato dell’emissione. Ci vuole un tocco di eccesso isterico che Buratto in questo caso non sembra aver trovato: forse appunto le mancava la giusta concentrazione? Diamole questo credito.

Più sicuro di sé il prestante tenore cileno, ma cresciuto in New Jersey, Jonathan Tetelman, appena 34enne e già affermato a livello internazionale, un Cavaradossi dal colore radioso e dallo squillo possente, con un gran mantice di fiato. Voce splendente, bel ganzo, non c’è dubbio, ma anche qui c’è un ma. Secondo noi Tetelman deve guardarsi da quello che potremmo chiamare l’“effetto Ken”, inteso come fidanzato di Barbie. Ottima presenza scenica, ma facciotta po’ inespressiva a dirla tutta, patinato ma di spessore attoriale non sempre adeguato. Il personaggio del pittore Mario Cavaradossi, idealista e libertario, presenta anch’esso i suoi problemi, in qualche modo opposti a quelli dell’amante inquieta: tanto quella è in preda alle passioni, tanto lui è a rischio di un buonismo inconcludente, può ricordare alla lontana il Don Ottavio dapontiano. Ci vuole dunque un interprete capace di sfumature sofferte, che gli diano spessore: Tetelman sembra invece più vicino a quello che una volta si chiamava tenore di forza e il suo «E lucevan le stelle» alla fine è più gladiatorio, strappa-applauso, che commovente.

Ma quello che ci ha deluso più di tutti è lo Scarpia del collaudatissimo Luca Salsi, che ha debuttato nel ruolo proprio all’opera di Roma nove anni fa, ottobre 2017 e che ricordiamo, tra le tante volte, in forma smagliante all’Arena di Verona nel 2023, nella Tosca della centesima stagione arenile, con la regia di Hugo de Ana. Qui purtroppo è parso anche lui poco concentrato, un po’ buttato via, come se questo Scarpia fosse per lui una pratica di routine. Figuriamoci. Il terzo protagonista di Tosca, al contrario degli altri due, è tutto d’un pezzo, il barone Vitellio Scarpia, crudele, libertino e corrotto capo della polizia borbonica, che deve soffocare la Repubblica Romana. Uno dei peggiori soggetti della storia del melodramma, persino a rischio caricatura, cui infatti Puccini dedica nel «Tre sbirri, una carrozza» del primo atto una delle pagine più complesse e musicalmente ardite di tutta la partitura, dove non è difficile cogliere dissonanze ed echi stravinskiani di folgorante modernità. Salsi lo canta senza esitazioni, ci mancherebbe, ma anche qui dando la sensazione della prassi, un lavoro da sbrigare, più che un impegno vocale e drammatico di prim’ordine. «Io sono un buono nella vita – spiega in un’intervista – ma poi mi calo nei personaggi da interpretare». Mah, gentile Salsi, dobbiamo dirle noi che non basta fare le facce da mangiafuoco per costruire un personaggio tanto scolpito? Diciamo che l’abitudine, e forse ancora una volta l’atmosfera raffazzonata dell’allestimento, non l’hanno aiutato.

A chiudere, purtroppo senza alleviare le perplessità, e non aggiungiamo altro per umana solidarietà, la direzione del povero Antonino Fogliani chiamato all’ultimo momento a sostituire Daniel Oren, “toscologo” di fama pluri-decennale, improvvisamente indisposto. Nulla ci leva dalla testa che questa indisposizione dell’ultima ora sia stato un diplomatico tirarsi fuori da un pastrocchio in cui non voleva – giustamente – mettere a repentaglio il proprio prestigio.

Che altro dire? Non vogliamo infierire anche sulla conduzione della diretta affidata a Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi. Della prima si è capito che non conosce assolutamente nulla di Tosca: intervistando Salsi nel primo intervallo gli ha fatto gli auguri per il secondo e terzo atto. Peccato che Scarpia venga notoriamente ucciso da Tosca alla fine del secondo atto e che quindi nel terzo non ci sia proprio. Più preparato Preziosi, un po’ a disagio anche lui nelle riprese esterne, ma tutto sommato ne è uscito bene. Non hanno aggiunto molto – e come potevano? – i cosiddetti vip intervistati dalla impacciata Capotondi: Federica Sciarelli, Noemi, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Luca Barbarossa, e via cinguettando. Ma alla fine perché accanirsi tanto? Sui social prevale l’entusiasmo, oh che bello, oh che bravi! Quei 549mila dell’Auditel, quello share al 3,3 per cento non troncano ogni discussione? Per quanto mi riguarda, no.

⸪