∙

Franz Schubert / Luciano Berio, Rendering per orchestra

I. Allegro

II. Andante

III. Allegro

Gustav Holst, The Planets op. 32 per coro femminile e orchestra

Mars, the Bringer of War, Allegro

Venus, the Bringer of Peace, Andante

Mercury, the Winged Messenger, Vivace

Jupiter, the Bringer of Jollity, Allegro giocoso

Saturn, the Bringer of Old Age, Adagio

Uranus, the Magician, Allegro

Neptune, the Mystic, Andante – Allegretto

•

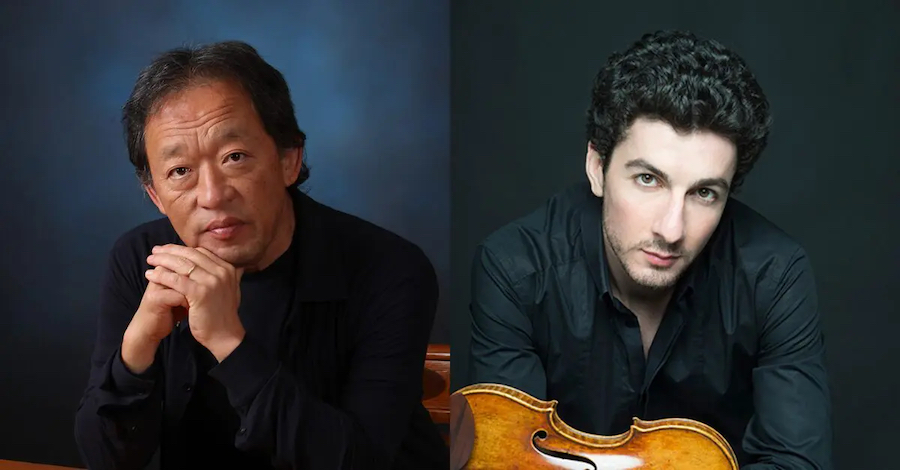

Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, John Axelrod direttore, Coro femminile del Teatro Regio di Torino, Ulisse Trabacchin maestro del coro

Torino, Auditorium RAI Arturo Toscanini, 16 gennaio 2025

Novecento inglese e italiano

In questi giorni nel cielo notturno si può ammirare un raro allineamento planetario: ora ne sono visibili sei (da sinistra a destra sopra il disco lunare si possono vedere Marte, Giove, Urano, Nettuno, Venere e Saturno), ma il 28 febbraio saranno ben sette i pianeti allorché si aggiungerà Mercurio.

Per una strana coincidenza, dopo settant’anni dall’ultima volta – il 15 novembre 1952 sotto la direzione di Sir John Barbirolli – anche all’Auditorium Toscanini c’è un allineamento di pianeti: quello dei sette movimenti della suite orchestrale op. 32 di Gustav Holst.

Nel 1619 Johannes Kepler nel quinto capitolo del suo Harmonices Mundi trattava dell’armonia dei moti dei pianeti e della loro risonanza orbitale. Secondo Kepler, la ‘musica delle sfere’ è il mezzo che connette geometria, cosmologia, astrologia e la musica degli accordi e scoprì che il rapporto fra la massima e la minima velocità angolare dei pianeti nella loro orbita approssima una proporzione armonica: quella della Terra misurate dal Sole varia di un semitono (cioè è in rapporto 16:15, come fra le note mi e fa); Venere invece varia di meno, avendo un rapporto fra queste velocità di 25:24. Per tutte le coppie di pianeti vicini (eccetto una: la coppia Marte-Giove), i rapporti fra le rispettive velocità angolari approssimano intervalli musicali consonanti. Su queste premesse un articolo dell’American Scientist del 1979 presentava la realizzazione sonora tramite sintetizzatore dei “temi” musicali abbinati ai distinti pianeti e ne veniva stampato anche un disco.

Niente di tutto ciò nella suite che il compositore inglese presentava in forma privata il 29 settembre 1918 alla Queen’s Hall di Londra sotto la bacchetta di Sir Adrian Boult, una composizione in cui mancava Plutone, che sarebbe stato scoperto nel 1930 e recentemente declassato a pianeta nano. Nel suo lavoro non c’è alcuna correlazione tra astrofisica e musica. I riferimenti di Holst sono all’astrologia o alle caratteristiche degli dèi dell’olimpo: Marte portatore di guerra, Venere di pace, Mercurio messaggero alato e così via. Nella loro ingenuità e superficialità i titoli sono solo il pretesto per sette pezzi di carattere che mettono in luce l’abilità strumentale del compositore. Maestria orchestrale esaltata dalla bacchetta di John Axelrod, habitué sempre gradito dell’OSN e protagonista del nono concerto della stagione.

Ecco allora l’andamento marziale e tonitruante del primo pezzo, che era già composto nel 1914 e quindi non faceva riferimento alla carneficina che si sarebbe compiuta negli anni seguenti. Con il suo ritmo ossessivo e i clangori di ottoni e timpani sembra evocare una incontrollata macchina minacciosa e seminatrice di morte. Tutt’altra atmosfera, ovviamente, per Venere dove legni, arpa e celesta delineano una melodia fredda, non sensuale come ci si aspetterebbe dalla dea dell’amore. La vivacità ritmica connota l’arrivo di Mercurio con uno Scherzo veloce e leggero mentre Giove porta in orchestra una gioiosa allegria ricca di temi popolari.

Il movimento più originale della suite è l’Adagio, dedicato a Saturno, “portatore della vecchiaia”, che alterna un solenne corale dei tromboni a momenti di un Fortissimo piuttosto lugubre. Il “mago” Urano è un altro Scherzo, questa volta grottesco, dominato da un tema nelle note sol, mi bemolle, la, si che nella notazione tedesca (G, Es, A, H) rappresentano una sorta di firma del compositore: GuStAv H. All’ascolto però l’andamento zoppicante dei fagotti richiama un altro mago: quello dell’Apprenti sorcier, lo scherzo sinfonico del 1897 di Paul Dukas.

L’ampio organico orchestrale della suite di Holst comprende strumenti inusuali come il flauto basso, l’oboe basso, la tuba tenore (o eufonio), l’organo, sei corni, quattro trombe e due cori femminili fuori scena che si ascoltano nell’ultimo pezzo dedicato a un mistico Nettuno, quando dalle porte aperte verso il foyer dell’auditorium entra un freddo siderale assieme alle voci vocalizzanti del coro femminile del Teatro Regio. Un effetto particolarmente efficace.

Nella prima parte del concerto Axelrod ha presentato Rendering con cui Luciano Berio nel 1990 omaggiava Franz Schubert assumendo come struttura del suo lavoro la Sinfonia in Re maggiore lasciata incompiuta dal compositore viennese. Nei suoi tre movimenti Berio mantiene intatte le parti originali di Schubert inserendo la propria partitura solo in presenza di lacune, come scrisse infatti a suo tempo: «Erano anni che mi veniva chiesto, da varie parti, di fare “qualcosa” con Schubert e non ho mai avuto difficoltà a resistere a quell’invito tanto gentile quanto ingombrante. Fino al momento, però, in cui ricevetti copia degli appunti che il trentunenne Franz andava accumulando nelle ultime settimane della sua vita in vista di una Decima Sinfonia in Re maggiore (D 936 A). Si tratta di appunti di notevole complessità e di grande bellezza: costituiscono un segno ulteriore delle nuove strade, non più beethoveniane, che lo Schubert delle sinfonie stava già percorrendo. Sedotto da quegli schizzi, decisi dunque di restaurarli: restaurarli e non ricostruirli». Il titolo allude infatti al lavoro di ricostruzione di un progettista per ricreare l’immagine finale, lavoro che ora viene affidato alla computer grafica con la conversione mediante apposito software del profilo di un’immagine bidimensionale in un’immagine dall’aspetto realistico e percepibile come tridimensionale grazie al calcolo della prospettiva e all’aggiunta di colori, luci e ombreggiature. Più semplicemente, Berio allora si proponeva di «seguire, nello spirito, quei moderni criteri di restauro che si pongono il problema di riaccendere i vecchi colori senza però celare i danni del tempo e gli inevitabili vuoti creatisi nella composizione (com’è il caso di Giotto ad Assisi). Gli schizzi, redatti da Schubert in forma quasi pianistica, recano saltuarie indicazioni strumentali ma sono talvolta stenografici; ho dovuto quindi completarli, soprattutto nelle parti intermedie e nel basso. La loro orchestrazione non ha posto problemi particolari. Ho usato l’organico orchestrale dell’Incompiuta (due flauti, due oboi, due clarinetti, due fagotti, due corni, tre tromboni, timpani e archi) e nel primo movimento (Allegro) ho cercato di salvaguardare un ovvio colore schubertiano. […] Nei vuoti tra uno schizzo e l’altro ho composto un tessuto connettivo sempre diverso e cangiante, sempre Pianissimo e ‘lontano»’, intessuto di reminiscenze dell’ultimo Schubert (la Sonata in si bemolle per pianoforte, il Trio in si bemolle con pianoforte, ecc.) e attraversato da riflessioni polifoniche condotte su frammenti di quegli stessi schizzi. Questo tenue cemento musicale che commenta la discontinuità e le lacune fra uno schizzo e l’altro è sempre segnalato dal suono della celesta».

L’interesse per questa operazione forse è venuto un po’ meno col tempo, ma il pubblico ha apprezzato comunque la scelta del direttore Axelrod che ha insistentemente indicato la partitura di Berio quale destinataria degli applausi. Un segno di grande signorilità da parte del simpatico direttore texano ora trapiantato in Europa e grande amante dei vini e della cucina italiana.

⸪