•

•

Carl Maria von Weber, Der Freischütz

★★★★★

Monaco, Nationaltheater, 13 febbraio 2021

(video streaming)

Da Romantische Oper a thriller contemporaneo: il Freischütz di Černjakov

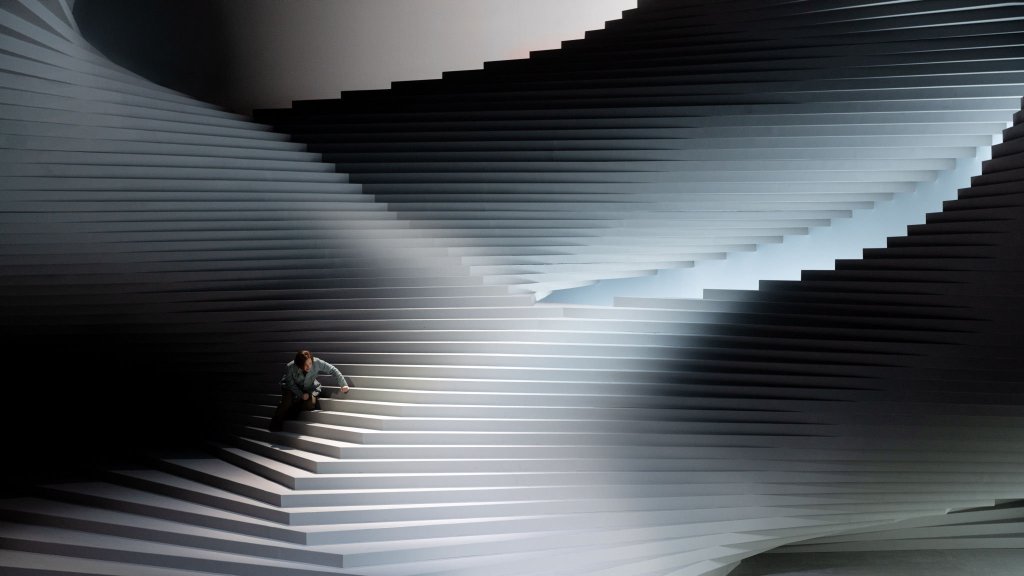

Che non ci sarebbero stati cappelli piumati, brache di pelle e l‘«orribile gola nella foresta, in massima parte ricoperta di conifere, cinta all’intorno da alti monti» era prevedibile. Nell‘allestimento di Der Freischütz di Dmitrij Černjakov non siamo nei boschi della Boemia alla fine della Guerra dei Trent’anni ma ai giorni nostri. E non ci sono idillici borghi di cacciatori, bensì ambienti moderni dalle curve pareti di pannelli di legno che si aprono sulla vista dei grattacieli di una metropoli. In effetti a chi oggi può interessare la vicenda di un cacciatore romantico, quando nella nostra società ben altri sono i “cacciatori” in agguato dagli ultimi piani dei palazzi della finanza.

Ecco la trama della vicenda come viene raccontata dal regista, che fa svolgere gli avvenimenti nelle 24 ore che precedono le nozze di Agathe con Max. Ore 13.00. Agathe, la figlia del potente Kuno, sta per sposare il giovane Max. Max capisce quali prospettive di vita e di carriera si apriranno se entrasse nella cerchia di Kuno come marito di Agathe anche se il rapporto teso di Kuno con sua figlia potrebbe diventare un ostacolo. Insoddisfatto del comportamento di Agathe, che non ha chiesto il suo consenso, Kuno accetta comunque le nozze. Ma alla vigilia del matrimonio, davanti a tutti, Kuno propone una condizione per Max. È obbligato a superare pubblicamente un test sparando con un fucile al bersaglio scelto da Kuno. Max sente di non poterlo fare. Ma è in gioco tutto: la sua posizione, la carriera, la mano di Agathe. Kuno assegna il fatidico scatto di prova di Max per il giorno successivo alle nozze. Max è in subbuglio. Il suo vecchio amico Kaspar cerca di calmarlo e offre il suo aiuto. Fissa una riunione per mezzanotte. Atto secondo. Ore 19.30. Alla vigilia delle nozze, Agathe aspetta Max all’ora stabilita. Ma non è ancora arrivato. La sua amica Ännchen cerca di convincere Agathe a non preoccuparsi troppo. All’arrivo il ritardatario Max dichiara di essere presente solo per un minuto. Ha molto da fare e deve andarsene a breve. Agathe, allarmata, cerca di ragionare con lui e di fermarlo. Ma Max è irremovibile, se ne va. Agathe è disperata. Ore 23.50. Max è con Kaspar. Ma c’è qualcun altro: un certo Samiel, del cui aiuto e supporto Kaspar ha costantemente bisogno. Kaspar chiede a Samiel di puntare la pistola di Max proprio nel cuore della sposa. Ossessionato da Agathe, Kaspar non può permettersi di lasciare che Agathe diventi la moglie di Max. Inorridito da ciò che sta accadendo, Max perde conoscenza. 9.30. La mattina dopo, dopo una notte agonizzante, Agathe si sente lasciata sola. I cupi presentimenti non la lasciano. Ännchen cerca di intrattenere Agathe con i preparativi per il matrimonio. Ma nella confezione regalo portata da Ännchen, invece della corona da sposa Agathe scopre una ghirlanda funeraria. Alla vigilia delle nozze, Max supera la prova annunciata da Kuno: uno scatto di prova. Punta la pistola al cuore di Agathe…

E qui i puntini di sospensione di Černjakov stanno a indicare che nulla è come si vede e che il finale è a sorpresa.

Ma torniamo indietro. Siamo nella sede di una grande società e la prova di iniziazione a cui è sottoposto Max è quella di sparare con un fucile a cannocchiale a un passante a caso in strada. Max deve scegliere: ammazzare una persona oppure rinunciare a tutto quello che più conta nella sua vita, ossia l’amore di Agathe e la carriera. Max non ci riesce. Lo fa invece Kilian, che colpisce il bersaglio e viene festeggiato per la mira. Scopriremo poi che è tutta una messa in scena del capo (si vede “bersaglio” rialzarsi da terra illeso) per mettere alla prova il pretendente alla mano della figlia, il timido e impacciato Max. Anche il secondo quadro del secondo atto è ambientato negli stessi uffici, di notte: Max viene trascinato in scena legato e avvolto in teli di plastica e torturato da Kaspar la cui personalità si sdoppia in quella di Samiel. Non c’è nulla di magico, è pura crudeltà di Kaspar ai danni di Max. Una scena ben più paurosa di tutte quelle che abbiamo visto in passato.

Durante l’ouverture vengono proiettati su uno schermo i volti e la descrizione dei personaggi nella drammaturgia di Lukas Leipfinger. Ecco quindi Kuno: presidente di una grande società, autoritario e dispotico, per alcuni anni non ha avuto contatti con la figlia Agathe che ha scelto di andare a vivere da sola. Max: il fidanzato di Agathe, lavora nella società di Kuno, è molto ambizioso e si aspetta di migliorare la sua posizione all’interno della società. Agathe: ragazza indipendente e innamorata di Max che vuole sposare a prescindere dall’opinione del padre. Ännchen: l’amica pragmatica e fidata che ha sempre sotenuto nelle sue decisioni Agathe, di cui è innamorata. Kaspar: lavora anche lui con Kuno, amico di lunga data di Max, durante il servizio militare ha preso parte in operazioni da cui è stato traumatizzato, è morbosamente infatuato di Agathe.

La favola romantica venata di magia si è trasformata in un thriller ad alta tensione in cui le melodie di Carl Maria von Weber non vengono più a interrompere i lunghi dialoghi parlati, qui drasticamente ridotti e sostituiti spesso da sopratitoli esplicativi, ma formano un dramma coerente e spietato in cui nulla è più quello che sembra: nel finale le luci in scena si abbassano e Max vive l’epilogo ottimistico raccontato nel libretto con Agathe salva e Kaspar dannato, ma quando le luci ritornano Max si sveglia come da un sogno e si accorge che è stata un’illusione e che ha effettivamente sparato alla ragazza riversa per terra mentre il rivale Kaspar è sempre al suo posto.

Tutto questo sarebbe solo un congegno teatrale genialmente confezionato se non ci fosse una componente musicale di livello eccelso, con un Antonello Manacorda e un’orchestra in stato di grazia che fanno diventare la successione di arie la colonna sonora carica di suspence di un film di Hitchcock o di Buñuel. La sensibilissima e lucida lettura di Manacorda getta nuove luci su una partitura che acquista così una grande modernità.

Assieme allo splendido coro istruito da Stellario Fagone, la qualità musicale lascia senza parole sia nell’interprete di Kaspar, un formidabile Kyle Ketelsen di cui non si sa se ammirare maggiormente la bellezza della vocalità o la intrigante presenza scenica, sia nella Agathe di Golda Schultz dalla voce di cristallo e dalla grande sensibilità espressiva. Il timido e debole Max trova in Pavel Černoch l’interprete giusto per timbro chiaro, agilità vocale ed efficacia attoriale. Le eccellenze vocali si riscontrano anche nelle parti minori, da Anna Prohaska tutt’altro che stucchevole Ännchen, all’autorevole Milan Siljanov nella breve parte di Kilian, al dispotico Kuno di Bálint Szabó, all’Eremita (qui un cameriere) di Tareq Nazmi all’Ottokar (intrattenitore di matrimoni) di Boris Prýgl.

Un altro spettacolo che in Italia, in cui i teatri invece di farsi un pubblico ne sono ostaggio, non potremo mai vedere.

∙

∙