∙

Amilcare Ponchielli, La Gioconda

★★★☆☆

Bruxelles, Théâtre Royal de la Monnaie, 12 febbraio 2019

(diretta streaming)

Aqua alta a Bruxelles

Una delle crtiche più frequenti verso le riegie “moderne” è che l’attualizzazione è inutile poiché il messaggio è sempre comprensibile per il pubblico. Io invece dubito che una Gioconda ambientata tradizionalmente all’epoca (la Venezia del Seicento) possa veicolare un messaggio forte, come quello della messa in scena di Olivier Py ora alla Monnaie di Bruxelles, a un pubblico distratto e avvezzo alle nefandezze che gli vengono servite all’ora di cena dai telegiornali. La minaccia di bruciare con la benzina la povera madre cieca, denudata e maltrattata ha un impatto così violento perché fa appello ad immagini di una cruda realtà contemporanea.

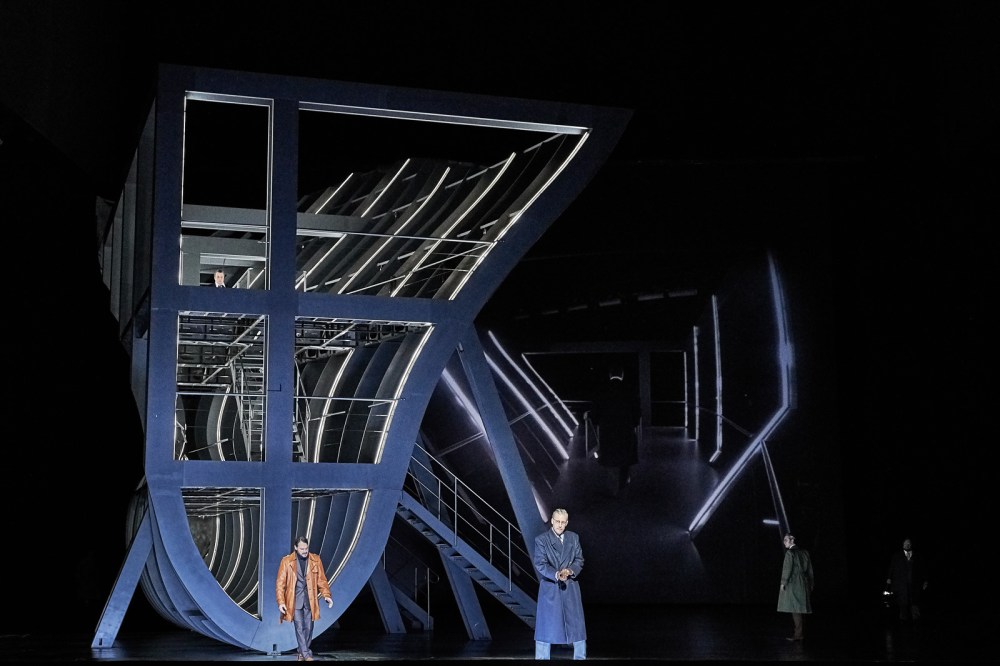

Nella Gioconda di Py non c’è Venezia, ma l’acqua comunque c’è – scura, putrida, da «canal morto» – in cui tutti sguazzano con i loro mantelli e abiti neri. La scenografia di Pierre-André Weisz costruisce infatti un ambiente chiuso e claustrofobico illuminato da Bertrand Killy da lividi neon o da una luce rossa nel duetto Laura-Gioconda e verde nella scena della festa. Siamo in un tunnel senza uscita in cui si compie il destino sadicamente previsto da Victor Hugo (nel suo Angelo, tyran da Padoue) e poi da Arrigo Boito, il librettista che qui si firma Tobia Gorro. L’atmosfera di oppressione e delazione è completata dai costumi dello stesso Pierre-André Weisz, le solite divise parafasciste nere per la maggior parte dei personaggi e per il coro. Fin dall’inizio domina una maschera di clown dell’orrore («l’orribile sua faccia» esclama Gioconda di Barnaba) simile a quella dell‘It di Stephen King, indossata prima da un uomo nudo in una vasca da bagno durante l’ouverture, poi dallo scagnozzo di Barnaba, poi da tutto il coro, infine ingigantita fino a riempire tutta la scena con Barnaba che fa capolino da un suo occhio prima della tragica scena finale.

Passione e morte denotano anche le coreografie, qui anonime, nel senso di non firmate, della celeberrima “danza delle ore”, con i ballerini che sguazzano nell’acqua sollevando grandi spruzzi, la parte migliore di un balletto fatto di stupri, ammazzamenti e bare che arrivano vuote e ripartono piene.

Nella lambiccata regia di Py – a un certo punto entra in scena una donna nuda con una padella di fritto – non mancano momenti incisivi, come la pioggia di scintille nella scena che conclude il secondo atto per rappresentare la nave di Enzo che affonda tra le fiamme, ma nel complesso convince poco poiché non prende partito con la drammaturgia di quest’opera strampalata.

A capo dell’orchestra Paolo Carignani rende con precisione la magniloquente partitura ma non manca di cesello nelle pagine più liriche. Tutti debuttanti nelle rispettive parti sono i cantanti: Béatrice Uria-Monzon è grande attrice e delinea perfettamente la figura di Gioconda anche se l’emissione è affetta da un vibrato eccessivo e da un registro medio non ben proiettato; Silvia Tro Santafé è una Laura appassionata che rende con grande temperamento e con il suo caratteristico colore brunito e vibrato stretto; Stefano La Colla è un Enzo più eroico che romantico, talora l’intonazione è traballante e gli acuti forzati; Franco Vassallo incarna Barnaba con grande efficacia ma senza esagerare nei toni truculenti cui propenderebbe il personaggio sadico e crudele; Ning Liang è la madre cieca, voce un po’ troppo chiara, talora più chiara della figlia; nel marito tradito e vendicativo Alvise si impegna con onore Jean Teitgen.

⸪