•

Antonio Vivaldi, Giustino

Drottningholm, Slottsteater, 18 agosto 2023

★★★★★

(video streaming)

Otello a Bisanzio

Mentre si discute del progetto di far rinascere a Venezia il Teatro di San Cassiano, nella nordica Svezia già esiste una sala storica dove ogni estate si danno opere del Settecento nella suggestiva ambientazione di un teatrino di legno con le sue scene dipinte e i macchinari azionati a mano. Un teatro sopravvissuto ai suoi tempi quello del Castello di Drottningholm, patrimonio mondiale dell’UNESCO e fra i pochissimi al mondo a disporre ancora della scenotecnica originale.

Qui lo scorso agosto è andata in scena per la prima volta un’opera di Vivaldi, quel Giustino che era stato commissionato al compositore veneziano dal Capranica dopo il successo dell’Ercole sul Termodonte. Eseguita quale seconda opera della stagione di Carnevale del 1724, fu l’ultima opera composta dal Prete Rosso per Roma. A causa del noto divieto di far calcare le scene alle donne, tutti i personaggi furono interpretati da cantanti maschi, in maggioranza castrati.

Libretto e partitura sono conservati nel fondo Foà della Biblioteca Nazionale di Torino. Suddiviso in un prologo e tre atti, il testo era stato era stato scritto oltre quarant’anni prima dal conte Nicolò Beregan e messo in musica per la prima volta da Giovanni Legrenzi nel 1683, l’anno dell’assedio di Vienna da parte dei turchi. Il libretto rimandava metaforicamente alla resistenza del Sacro Romano Impero con l’aiuto dei veneziani contro gli Ottomani e l’opera ebbe grande successo negli ultimi due decenni del Seicento.

Il libretto fu ripetutamente rimaneggiato, in particolare dall’abate Giulio Convò nel 1703 per uno dei primi esperimenti operistici di Domenico Scarlatti, successivamente nel 1711 Pietro Pariati lo aveva adattato a cinque atti per Tommaso Albinoni. Il libretto utilizzato da Vivaldi fu probabilmente riadattato da Antonio Maria Lucchini, autore del Farnace di Vinci e della Tieteberga di Vivaldi (opera questa da cui derivano molte delle arie presenti nel Giustino) ripristinando la struttura in tre atti ma senza prologo. Il libretto sarebbe stato ripreso e musicato, con ulteriori modifiche, da Händel nel 1737.

L’opera si finge a Bisanzio, durante l’epoca dell’Impero Romano d’Oriente, nel secolo V d.C.

Atto primo. Mentre a corte si stanno svolgendo le celebrazioni per l’incoronazione del nuovo imperatore Anastasio e per le sue nozze con Arianna, giunge la notizia che le truppe del nemico invasore Vitaliano hanno attraversato il Bosforo. L’ambasciatore di questi Polidarte giunge a palazzo recando offensive condizioni di pace, tra le quali è anche compresa la concessione della mano di Arianna al suo sovrano. Anastasio respinge con sdegno le proposte di Polidarte e parte incontro al nemico, seguito dall’indomita Arianna che è decisa a condividerne la sorte sul campo. In campagna, il giovane contadino Giustino si addormenta vagheggiando la gloria militare e gli compare in sogno la dea Fortuna la quale gli promette allori, trono e gloria se egli sarà capace di affrontare ardimentosamente il suo destino. Appena risvegliato e ben deciso a seguire le indicazioni della dea, Giustino ha subito l’occasione di mettersi in mostra salvando da un orso la sorella dell’imperatore, Leocasta, la quale, colpita dal valore e anche dalla bellezza del giovane, lo invita a seguirla a corte, dove si trova anche sotto le mentite spoglie femminili di Flavia, sedicente principessa fuggitiva, il fratello di Vitaliano, Andronico, che è innamorato di Leocasta. Mentre Giustino, anche grazie ai buoni uffici della sorella dell’imperatore, è diventato soldato agli ordini di Anastasio e parte per il campo intonando la sua prima aria eroica, sull’altro lato della barricata Vitaliano è riuscito a fare prigioniera l’improvvida Arianna, la quale resiste tuttavia sdegnosa a tutte le sue profferte amorose ed è quindi condannata ad essere legata su una roccia e data in pasto ad un mostro marino. L’atto si chiude con il mesto e tenero canto di addio della ragazza.

Atto secondo. Nel corso di una burrasca, la nave che porta Anastasio e Giustino fa naufragio su una spiaggia deserta e, mentre Anastasio piange la perduta Arianna, i due si mettono in cerca di un riparo. Un mostro terribile sorge allora dalle acque e si dirige verso la misera ed incatenata Arianna, l’eco delle cui grida disperate giunge però fino a Giustino, il quale si precipita ad affrontare ed uccidere il mostro. Anastasio e Arianna sono così riuniti e tutti possono riprendere il mare a seguito del calmarsi della tempesta. Quando Vitaliano, pentito, sopraggiunge in cerca di Arianna, trova soltanto il cadavere del mostro e si ripropone quindi di conquistare il cuore della ragazza grazie al suo sincero pentimento. A palazzo Arianna cerca di riprendersi dalle disavventure che le sono capitate, assistita da Leocasta, quando Anastasio, cinto di lauri, annuncia la sua vittoria e la cattura di Vitaliano, e loda pubblicamente il grande valore di Giustino, il quale è stato determinante per la vittoria e che ottiene ora di tornare in campo per finire il lavoro. Le sue fortune destano però l’invidia del generale cortigiano e traditore, Amanzio, il quale decide di usare contro di lui l’arma della calunnia, lasciando intendere ad Anastasio che il giovane abbia delle mire sul trono e sulla stessa Arianna. L’imperatore, inizialmente del tutto incredulo, comincia ad essere roso dal dubbio quando Arianna tesse davanti a lui le lodi sperticate del suo presunto rivale. Intanto Leocasta e Flavia/Andronico decidono di travestirsi da soldati per seguire Giustino al campo, ma durante la strada Flavia si rivela alla principessa e tenta di forzarne i favori. Leocasta viene salvata da Giustino e i due si dichiarano reciproco amore. L’atto si chiude con un’aria di Giustino accompagnata da archi e salterio solista, forse concepita per un virtuoso dello strumento e per un tipo molto particolare di salterio.

Atto terzo. Mentre Vitaliano e i suoi soldati riescono a fuggire dalla prigione, Anastasio viene vinto definitivamente dalla gelosia quando nota Giustino indossare una cintura che lui stesso aveva donato ad Arianna, e che poi la ragazza aveva a sua volta offerto al giovane vittorioso in premio per il suo valore. Giustino viene condannato a morte e Arianna accusata di adulterio; Leocasta, per parte sua, decide di liberare il giovane o di morire con lui. Approfittando della caduta in disgrazia di Giustino, Amanzio decide di tentare la sorte e detronizza Anastasio mettendolo in prigione e prendendo il suo posto sul trono. Leocasta però riesce a far fuggire il suo amato, che, addormentatosi in una zona selvaggia e montagnosa, viene peraltro successivamente sorpreso nel sonno da Vitaliano: questi è sul punto di ucciderlo quando, anche per l’intervento ultraterreno della voce del padre, riconosce in Giustino un fratello perduto rapito nella culla da una tigre. I due si abbracciano e Vitaliano accetta di aiutare Giustino a restituire il trono al deposto Anastasio. Nel palazzo imperiale, Amanzio condanna il suo infelice predecessore e Arianna alle più crudeli torture, quando un suono di trombe e le grida della folla annunciano l’arrivo degli armati di Giustino e Vitaliano. Amanzio è vinto e catturato, Anastasio restituito al trono e all’amore di Arianna, Vitaliano riconosciuto come amico, mentre Giustino ottiene la mano di Leocasta e l’incoronazione a co-imperatore a fianco di Anastasio. Tutti si ritrovano in un gioioso coro finale.

Dal punto di vista della composizione musicale, Vivaldi ricorre largamente alla tecnica dell’autoimprestito, impiegando cioè una notevole quantità di musica preesistente, riadattando quasi metà dei numeri e allestendo così una specie di ‘antologia personale’ a uso del pubblico romano (1). Il compositore utilizza il motivo principale di quello che sarà il primo movimento de La Primavera per l’ingresso in scena della Fortuna che predice a Giustino il futuro glorioso che lo attende. Ma ci sono tanti nuovi bellissimi numeri musicali dalla strumentazione particolarmente variegata: «Bel riposo de’ mortali» di Giustino ad esempio è un’aria pastorale in ritmo di siciliana orchestrata con violini, oboi e flauti all’unisono sopra un bordone di viola, violoncello e basso, mentre l’aria di Giustino «Ho nel petto un cor sì forte» con cui si conclude il secondo atto, è un’aria eroica con salterio solista e archi in pizzicato. Con timpani e trombe è la fanfara che precede l’aria con il coro di Arianna «Viva Augusto, eterno Impero» o quella di Vitaliano «All’armi, o guerrieri», tipica aria eroica con tromba solista. Non mancano nemmeno le arie barocche a imitazione della natura caratteristiche di Vivaldi: l’aria di Vitaliano «Quel torrente che s’innalza», in cui gli archi con le loro figure imitano un impetuoso torrente (aria che, tra l’altro, comparirà anche nel Farnace, trasposta però per la voce di baritono) o «Augelletti garruletti», con l’ottavino che imita il canto degli uccelli, o infine l’aria di Anastasio «Sento in seno ch’in pioggia di lacrime», dove i violini sono ripartiti in una sezione suonata in pizzicato e un’altra con l’archetto, a imitazione del suono della pioggia che cade.

La vicenda politica ricca di amori, guerra, erotismo, violenza, agnizioni, mostri marini, interventi soprannaturali, burrasche di mare e naufragi richiede una partitura ricca di colori esaltati dalla direzione di George Petrou, specialista di questo repertorio, il quale anche senza la sua Armonia Atenea, con l’orchestra del teatro riesce a rendere la grande varietà della musica vivaldiana e la maestria strumentale realizzata dagli ottimi musicisti. Sei dei quasi cinquanta numeri musicali sono omessi, cosa comprensibile per gli autoimprestiti, un po’ meno per quelli che si possono sentire solo qui come «Viva Augusto, eterno impero», il coro con Arianna con cui si apre l’opera, l’aria «Non si vanti un’alma audace» di Anastasio o «Candida fedeltà | che regna» di Amanzio. Ampiamente sforbiciati i dialoghi, scelta del tutto legittima per un pubblico non parlante l’italiano.

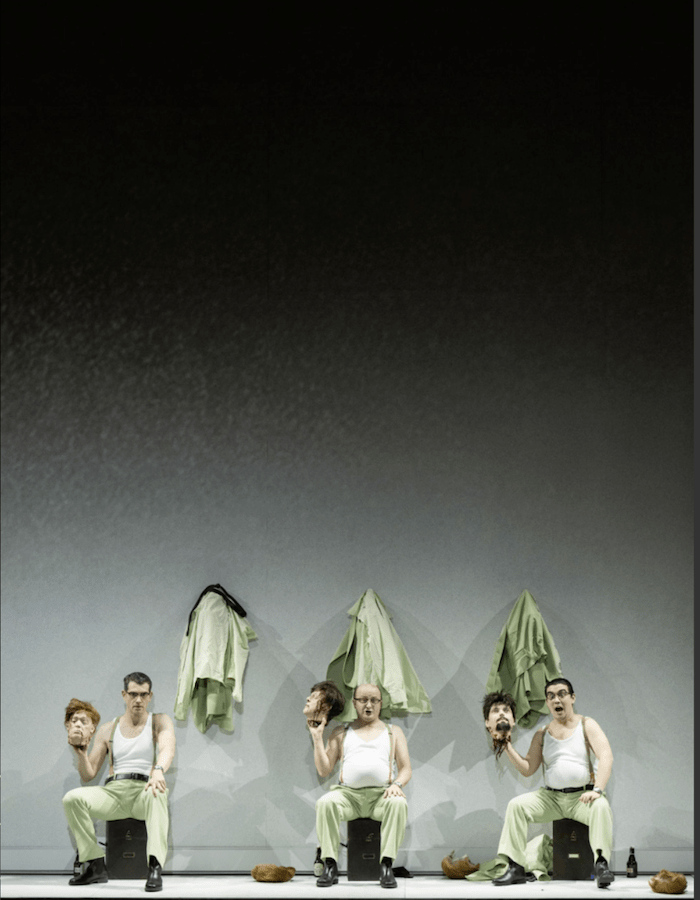

Da tempo Petrou si occupa anche della regia, come in questo caso, con eccellenti risultati: sembrerebbe una regia tradizionale, ambientata com’è in epoca settecentesca con i bei costumi e la scenografia di Paris Mexis, ma ha arguti momenti di metateatro, i macchinari sono esibiti con discrezione ma sfruttati con intelligenza, i caratteri sono precisamente connotati e il finale riserva una sorpresa: durante la ciaccona i personaggi si presentano a un ballo in maschera e il sipario scende mentre una pistola viene puntata alla testa di Anastasio che si è trasformato così in Gustavo III, il re svedese assassinato nel 1792! Attenta ed efficace anche la regia video che sbircia dietro le quinte e inquadra spesso, giustamente, il suonatore di tiorba e chitarra barocca Jonas Nordberg.

La parte del titolo è affidata al controtenore Yuriy Mynenko, che con ironia e sicuri mezzi vocali impersona il modesto pastore che in tarda età diventerà imperatore come Giustino I (dal 518 al 527) d.C. Anastasio (Anastasio I, imperatore dal 491 al 518 d.C.) ha la voce di Raffaele Pe, che sottolinea il carattere svagato e incostante del personaggio che al pari di Otello è vittima della gelosia insinuata da Amanzio, lo Iago della situazione. Col suo timbro chiaro e luminoso, Pe non si preoccupa di dare particolare spessore al carattere ma esalta la cantabilità delle sue otto arie. Il carattere disprezzabile di Amanzio è ben espresso da Federico Fiorio, il terzo controtenore, che nella sua aria finale «Or che cinto ho il crin d’alloro» dà sfogo a impervie agilità. Vitaliano è invece il tenore Juan Sancho che con le sue peculiari caratteristiche vocali esprime i più contrastanti e violenti affetti del personaggio. Una cantante assume il ruolo di un uomo che si traveste da donna, ossia Andronico che si presenta a corte come Flavia: il mezzosoprano Linnea Andreassen rivela temperamento e una grande personalità. Femminili sono i personaggi di Arianna e Leocasta. Il primo fu tenuto a battesimo dal castrato Giacinto Fontana, detto il Farfallino, interprete di tutti i principali ruoli femminili nei drammi romani scritti da Metastasio. Qui la sposa ciecamente innamorata del consorte – ma la regia di Petrou la fa per un momento essere preda del fascino dell’eroe eponimo – si esprime in arie dove domina una fluida cantabilità ben realizzata dal soprano Sofie Asplund. Meno monocorde il personaggio di Leocasta che ha l’ultima parola nell’opera in un’aria irta di agilità e colorature «Dopo un’orrida procella» che sostituisce «Lo splendor ch’a sperar m’invita», in cui eccelle con sicurezza il soprano Johanna Wallroth. Jihan Shin (Polidarte) e Elin Skorup (Fortuna e Voce di dentro) completano il pregevole cast di una produzione che meriterebbe di essere vista anche in altri teatri al di fuori del gioiello svedese.

(1) Struttura dell’opera con gli autoimprestiti in grassetto e la numerazione dello Strohm (The Operas of Antonio Vivaldi) :

Sinfonia

Atto primo

I.01 Viva Augusto, eterno Impero (Arianna e coro)

I.02 Un vostro sguardo (Anastasio)

I.03 Da’ tuoi begl’occhi impara (Arianna) da Tieteberga

I.04 Bel ristoro de’ mortali (Giustino)

I.05 Della tua sorte (Fortuna)

I.06 Nacque al bosco e nacque al prato (Leocasta)

I.08A Sole degli occhi miei (Arianna) da Ottone in villa

I.08B La gloria del mio sangue (Amanzio) da Teuzzone

I.08C Vedrò con mio diletto (Anastasio)

I.10 Non si vanti un’alma audace (Anastasio)

I.11A Allor ch’io mi vedrò (Giustino) da Tieteberga

I.11B No bel labbro men sdegnoso (Leocasta) da Armida

I.12 E pur dolce ad un’anima amante (Andronico) da Tito Manlio

I.13A All’armi, o guerrieri (Vitaliano)

I.12B Vanne, sì, superba, va’ (Vitaliano)

I.14 Mio dolce, amato sposo (Arianna)

Atto secondo

II.01 Sento in seno, ch’in pioggia di lagrime (Anastasio) da Tieteberga

II.02 Ritrosa bellezza | ben poco s’apprezza (Polidante )

II.03A Numi che il ciel reggete (Arianna) anche in Dorilla in Tempe

II.03B Per me dunque il ciel non ha (Arianna)

II.04 Mio bel tesoro, duetto (Arianna, Anastasio)

II.05 Per noi soave e bella (Arianna)

II.06 Qual torrente che s’inalza (Vitaliano) anche in Farnace

II.08 Più bel giorno e più bel fato (Andronico)

II.08B Senti l’aura che leggiera (Leocasta)

II.08C Augelletti garruletti (Arianna) da Armida al campo d’Egitto

II.09A Verdi lauri cingetemi il crine (Anastasio)

II.09B Su l’altar di questo nume (Giustino)

II.10A Candida fedeltà | che regna (Amanzio)

II.10B Taci per poco ancora (Anastasio ) da Tieteberga

II.11 Quando serve alla ragione (Vitaliano) da La verità in cimento

II.12A Se all’amor ch’io porto al trono (Anastasio)

II.12B Dalle gioie del core Amor pendea languido (Arianna)

II.13A Sventurata navicella (Leocasta) da Orlando finto pazzo

II.13B Ho nel petto un cor sì forte (Giustino)

Atto terzo

III.01 Il piacer della vendetta (Vitaliano)

III.02A Zeffiretto che scorrer nel prato (Giustino)

III.02B Quell’amoroso ardor (Arianna)

III.03 Di rè sdegnato (Anastasio) da Tieteberga

III.04A Il mio cor già più non sa (Giustino)

III.04B Senza l’amato ben (Leocasta)

III.05 Sì, vo a regnar (Amanzio) da Tieteberga

III.07 La cervetta timidetta (Arianna) da Orlando furioso

III.08 Or che cinto ho il crin d’alloro (Amanzio)

III.10 In braccio a te la calma, duetto (Anastasio e Arianna)

III.11 Lo splendor ch’a sperar m’invita (Leocasta) da La verità in cimento

III.12 Dopo i nembi e le procelle, coro, anche in Ipermestra

⸪