foto © Birgit Gufler

∙

Tommaso Traetta, Ifigenia in Tauride

Innsbruck, Tiroler Landestheater, 29 agosto 2025

![]() ici la version française sur premiereloge-opera.com

ici la version française sur premiereloge-opera.com

L’Ifigenia di Traetta, tra barocco e opera riformata

Alle Settimane di Musica Antica di Innsbruck, Christophe Rousset dirige con Les Talens Lyriques l’Ifigenia in Tauride di Traetta, esempio della riforma operistica settecentesca ispirata a Gluck. L’esecuzione, brillante e drammatica, valorizza cori e recitativi accompagnati. Splendida l’Ifigenia di Rocío Pérez, intensa e tecnicamente impeccabile; buona la messa in scena psicologica di Nicola Raab.

Dopo quella di Antonio Caldara, le Settimane di Musica Antica presentano un’altra Ifigenia, quella di Tommaso Traetta. Del compositore di Bitonto qui ad Innsbruck due anni fa s’era ascoltato l’oratorio sacro Rex Salomon, ora è la volta di un’opera seria che Traetta scrisse per una commissione della corte asburgica. L’Ifigenia in Tauride fu infatti proposta dall’Ispettore generale degli spettacoli di Vienna, il conte Giacomo Durazzo – lo stesso che nel 1764, ambasciatore imperiale a Venezia, avrebbe acquistato i manoscritti vivaldiani ora nel fondo Foà-Giordano della Biblioteca Nazionale di Torino – su libretto di Marco Coltellini, poeta ed editore dalla cui stamperia livornese era uscita la seconda edizione del Saggio sopra l’opera in musica dell’Algarotti, testo fondamentale dei riformatori operistici settecenteschi capeggiati da Ranieri de’ Calzabigi.

Fu infatti quest’ultimo a proporre il nome di Coltellini a Vienna e a procurargli la commissione per il libretto dell’opera il cui felice esito gli fece conseguire il titolo di poeta di corte presso gli Asburgo. Coltellini scriverà per Mozart La finta semplice (1768) e sarà l’autore anche dell’altra incursione di Traetta nella tragedia greca, l’Antigona (1772). Il dramma di Euripide è complesso – infatti l’episodio della Tauride fu messo in musica meno sovente di quello in Aulide – ma Coltellini riesce a costruire una trama efficacissima, con recitativi incalzanti che riflettono il ritmo naturale del discorso – evidente è la vicinanza a Gluck per cui è la musica a servire la parola, non viceversa – e una precisa definizione dei personaggi.

Seconda opera viennese di Traetta dopo la sua Armida del 1761, l’Ifigenia in Tauride fu messa in scena nel teatrino di corte di Schönbrunn il 4 ottobre 1763 «festeggiandosi i felicissimi nomi delle loro maestà imperiali e reali», come si legge sul libretto a stampa, essendo infatti il 4 (San Francesco d’Assisi) e il 15 (Santa Teresa del Gesù) appunto gli onomastici di Francesco I di Lorena e Maria Teresa d’Austria.

Atto primo. Oreste è sbarcato in Tauride (l’odierna Crimea) con il suo amico Pilade per rubare il sacro tesoro dal tempio di Pallade Atena. Nonostante gli avvertimenti di Pilade, Oreste decide di irrompere immediatamente nel palazzo sperando di porre fine al suo calvario. Pilade giura fedeltà al suo amico fino alla morte. Nel frattempo, Ifigenia spera nella salvezza: per quindici anni, Toante l’ha costretta a sacrificare alla dea ogni straniero che metteva piede sull’isola. Quando le viene portato il prigioniero Oreste, i due fratelli non si riconoscono, ma la vista dello straniero, che lei riconosce come un connazionale, commuove profondamente Ifigenia. Durante i preparativi per il sacrificio, Oreste soffre di allucinazioni, che lei usa come pretesto per convincere Toante a rimandare il delitto sacrificale.

Atto secondo. Non riuscendo a persuadere Toante a sospendere il sacrificio rituale nel caso di Oreste, Ifigenia è disperata e vuole togliersi la vita. Pilade, alla ricerca di Oreste, trova un complice nell’unico alleato di Ifigenia, Dori, che lo conduce segretamente al tempio. Una volta imprigionato, Oreste è tormentato dalle Furie. Nella sala delle guardie vede il fantasma della madre assassinata, Clitennestra, che crede di riconoscere anche nel volto di Ifigenia. Ifigenia chiede a Oreste della sua patria e viene a sapere della morte dei suoi genitori. Ma Oreste non osa rivelare la sua identità. Dori riunisce Oreste e Pilade e mostra loro un passaggio segreto per fuggire dal tempio. Oreste lo usa per rubare l’oggetto sacro. Di fronte a Toante, Dori confessa di aver aiutato gli stranieri a fuggire. Toante giura una sanguinosa vendetta.

Atto terzo. Oreste si prepara a partire con i suoi uomini. Si accorge che Pilade è scomparso e si mette alla ricerca di lui. Ancora una volta, Ifigenia non può sfuggire al sanguinoso fardello della sua posizione con Toante che la minaccia apertamente. Pilade è stato catturato mentre fuggiva e ora deve essere ucciso da Ifigenia, insieme a Dori. Oreste interrompe i preparativi per il rituale, viene catturato dalle guardie del tiranno e deve essere sacrificato immediatamente. Pilade rivela l’identità di Oreste e Ifigenia rifiuta di continuare con il rituale. Toante decide di sacrificare Oreste lui stesso e Ifigenia pugnala a morte il tiranno e annuncia che condurrà gli amici liberati nella sua patria amica e fertile abbracciando Oreste.

I cinque personaggi dell’Ifigenia in Tauride furono interpretati da stelle dell’epoca: Oreste fu il contralto castrato Gaetano Guadagni (l’Orfeo di Gluck l’anno prima); Pilade il soprano castrato Giovanni Toschi; Ifigenia il soprano Rosa Tartaglini Tibaldi; Toante il marito Giuseppe Tibaldi, tenore; Dori il soprano Maria Sartori. Nella sua Ifigenia Traetta fonde i caratteri tipici dell’opera francese (cori e balletti) con quelli dell’opera italiana (arie con da capo), inserite però in una struttura drammaturgica serratissima, con scene molto articolate dove predominano i recitativi accompagnati (ben 11, quante le arie solistiche) e i cori (addirittura 13!). (1)

Se il primo atto si muove ancora nel solco della tradizionale opera barocca con la sua successione di arie solistiche, nel secondo atto il coro inizia a svolgere un suo proprio ruolo drammatico intervenendo direttamente nell’azione con un effetto sorprendente. Abbiamo dunque una lunga scena prima con Dori e Pilade, che cerca l’amico Oreste, e poi con Oreste solo con i suoi rimorsi per il matricidio, quando le Eumenidi inizialmente sembrano cantargli una ninna-nanna accompagnata dai dolci arpeggi dei violini, «Dormi Oreste!», per poi passare alla denuncia della colpa: «Ti scuote, ti desta | l’ombra mesta, sdegnosa, negletta, | d’una madre svenata da te» su un crescendo scandito da oboi, corni e viole. Quindi, sui fremiti delle biscrome dei primi violini incalzati dagli strumenti bassi: «Senti, ingrato, che chiede vendetta, | mostra il seno, ti sgrida, e minaccia; | ti rinfaccia che vita ti diè». Una pagina di una drammaticità raramente rappresentata con tale evidenza nel teatro musicale fino ad allora.

Traetta fu uno dei massimi rappresentanti dell’opera napoletana settecentesca ed è evidente ad esempio nella cullante melodia dell’aria di Ifigenia dell’atto primo «So, che pietà de’ miseri». Ma in lui c’è anche un’urgenza drammaturgica nuova che proietta il suo lavoro nel futuro. 55 anni separano la sua Ifigenia da quella di Caldara, ma sembrano molti di più: le convenzioni dell’opera qui sembrano sorpassate di colpo, le ornamentazioni non sono solo un mezzo per dimostrare le abilità canore dell’interprete, ma un modo per definire in maniera più teatrale il personaggio, sia che si tratti della parte del vilain Toante, di cui si sottolinea la disumana crudeltà, o del dramma di Ifigenia che nell’aria del secondo atto «Che mai risolvere» dipana colorature nervose come quelle della Regina della Notte mozartiana, agilità pienamente giustificate dalla situazione drammatica.

Bene ha fatto il Festival a chiamare un francese per rendere giustizia a questo lavoro con cui si realizza la transizione all’estetica gluckiana. Christophe Rousset, che ha già registrato di Traetta la sua Antigona, alla guida de Les Talens Lyriques imprime alla partitura un impulso ritmico tale da far diventare l’orchestra vero motore dell’azione, non semplice accompagnamento: il passo è travolgente e i tempi e i volumi sonori sempre adeguati. Il colore smagliante degli interventi strumentali è solo una delle qualità dell’esecuzione dell’ensemble, capeggiato dalla Kapellmeisterin Gilone Gaubert, che si distingue per precisione di attacchi e varietà di intenzioni. Nella compagine si ammirano i bei suoni sia degli archi sia degli otto strumenti a fiato presenti (flauto barocco, flauto traverso, oboe, corno inglese, due fagotti e due corni) e pregevole risulta il contributo di Valerie Montanari al cembalo nei lunghi recitativi. Non è da meno il coro NovoCanto, insieme tirolese composto da quattordici voci che nei numerosissimi interventi corali hanno modo di dimostrare la loro qualità vocale messa in luce ad esempio nel citato intervento delle Furie che tormentano il povero Oreste dove le taglienti parole si stagliano con grande efficacia.

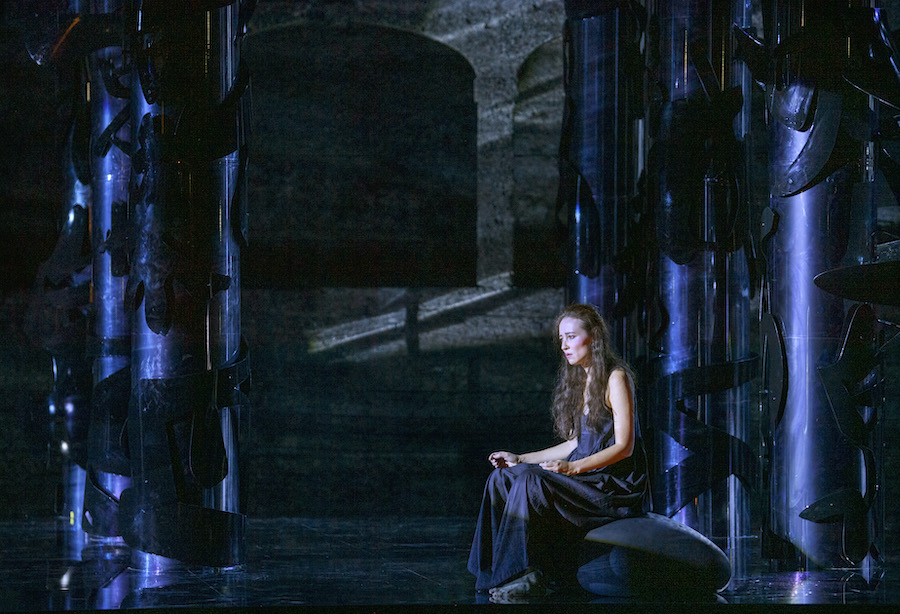

Nel cast si distingue l’Ifigenia di Rocío Pérez, il soprano spagnolo dalla fulgida carriera, qui al suo debutto alle Festwochen dove ha entusiasmato il pubblico con la sicura tecnica e l’intensità espressiva di una parte impegnativa perché l’interprete deve dare corpo a un personaggio – da vittima sacrificale nella prima parte in Aulide, qui nella Tauride diventa lei stessa carnefice in quanto designata a immolare alla dea Pallade Atena tutti gli stranieri che mettono piede sulla terraferma, una serie infinita di vittime – che esprime la varietà dei suoi sentimenti in tutti i toni della tragicità. Quella che potrebbe essere una interpretazione monocorde, mostra invece le infinite varietà espressive del personaggio. Altrettanto entusiasta la reazione del pubblico per Suzanne Jerosme, finalista del Concorso Cesti del 2016, qui nei panni di Pilade. Anche se è discutibile la scelta di una voce femminile per il personaggio – si attenua in questo modo l’intensità/ambiguità del rapporto di amicizia maschile quasi omoerotico con Oreste, sottolineato non solo dal librettista Coltellini ma anche dai librettisti dell’Iphigénie en Aulide di Gluck e presente anche in Euripide – la cantante fin dalla sua prima travolgente aria «Stelle irate, il caro amico» sfoggia una padronanza tecnica strabiliante nella rapidità delle colorature e nella piena proiezione vocale, qualità che illuminano ogni suo ulteriore intervento atteso con emozione dal pubblico. Terzo soprano in scena è la danese Karolina Bengtsson, che delinea con sobrietà il personaggio un po’ meno sfaccettato di Dori.

Anche lui finalista del Cesti del 2018, il controtenore polacco Rafał Tomkiewicz ha timbro gradevole, bei legati ed espressività, ma non soddisfa pienamente come tormentato Oreste, non essendo la dizione tale da rendere incisivi i suoi lunghi recitativi. Niente da dire invece per Alasdair Kent, tenore australiano per il quale le impervie agilità della parte di Toante non costituiscono la minima difficoltà e che insieme alla spigliata presenza scenica definiscono con efficacia l’arroganza del re della Tauride.

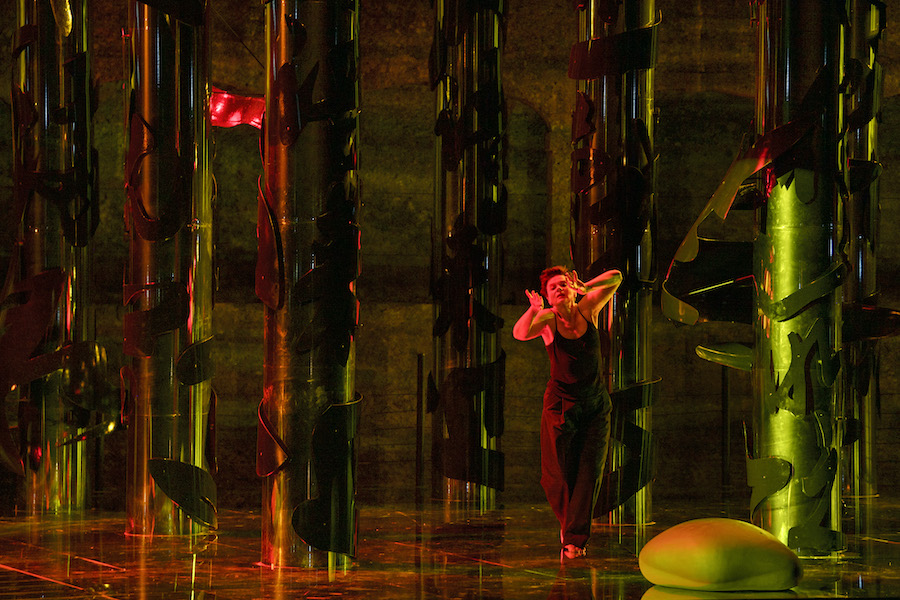

La messa in scena di Nicola Raab non si distingue per particolare bellezza o ingegnosità. La regista dà una lettura psicologica della storia interrogandosi sul prima e sul dopo dei fatti rappresentati, sull’ambiguità del rapporto di Ifigenia con Toante, che prima l’ha salvato e poi l’ha “costretta” al ruolo di sacerdotessa e sulla atemporalità della vicenda, sottolineata dai costumi, di Madeleine Boyd, appartenenti a epoche diverse: la Grecia antica, il Rinascimento (?), la modernità. Non nuova, ma efficace per effettuare i diversi cambiamenti di ambientazione, l’impianto scenografico rotante (della stessa Boyd) con cui si passa dalla fiancata di una nave con le lettere ΑΘΗ (le iniziali di Atena) verniciate sulla superficie corrosa, al vuoto del tempio con sospeso il simulacro della dea realizzato in una leggera rete di metallo, all’intimità di un ambiente su due piani ricettacolo di tele e altri oggetti antichi. Alle tante domande la regia non dà molte risposte, come nel finale quando invece di abbracciare finalmente il fratello ritrovato, Ifigenia se ne va da sola sbattendo la porta e lasciando gli altri a cantare la posticcia morale: «E tremino i tiranni | d’un Nume punitor».

Ancora una volta la missione delle Festwochen di far scoprire i gioielli del nostro passato musicale è riuscita e il pubblico si dimostra ampiamente soddisfatto applaudendo con entusiasmo tutti gli artefici della proposta.

(1) Struttura dell’opera:

Sinfonia

Atto primo

1. Recitativo accompagnato Ah, tu non senti, amico (Oreste)

2. Aria Qual destra omicida (Oreste)

3. Aria Stelle irate (Pilade)

4. Coro Fra gl’inni, e i cantici

5. Recitativo accompagnato Ma quale ascolto (Dori)

6. Coro Misero giovane

7. Aria Frena l’ingiuste lacrime (Toante)

8. Recitativo accompagnato Deh, con qual core, amica (Ifigenia)

9. Aria So, che pietà de’ miseri (Ifigenia)

10. Coro O come presto a sera

11. Recitativo accompagnato Ah, ti ravviso (Oreste)

12. Cavata Oh Dio, dov’è la morte (Oreste)

13. Coro Ah, si purghi quest’ostia macchiata

14. Coro Temuta Pallade

Atto secondo

15. Aria Or palpita, e freme (Dori)

16. Recitativo accompagnato Ah! qual s’apre al mio cor (Ifigenia)

17. Aria Che mai risolvere (Ifigenia)

18. Coro Dormi Oreste! Ti scuote, ti desta

19. Aria Ah! Per pietà placatevi (Oreste)

20. Coro di Furie Nere figlie dell’Erebo

21. Coro In queste amare lacrime

22. Recitativo accompagnato Di’: vivi ancora (Ifigenia)

23. Coro di vergini Chi può frenar le lacrime

24. Aria Grazie, pietosi Dèi (Pilade)

25. Recitativo accompagnato Di’: vivi ancora (Ifigenia)

26. Coro Gli strali tremendi

27. Recitativo accompagnato Soccorso santa Dea (Uno dei cori)

28. Aria Smanio di rabbia e fremo (Toante)

Atto terzo

29. Aria V’intendo amici Numi (Oreste)

30. Aria Vedi grave di nembi, e saette (Toante)

31. Recitativo accompagnato Misera! Che farò! (Ifigenia)

32. Duetto Il mio destin non piangere (Dori e Ifigenia)

33. Coro Quante ombre meste (Vergini e Sacerdoti)

34. Recitativo accompagnato Verran tra poco (Pilade)

35. Recitativo accompagnato Fermatevi, custodi (Ifigenia)

36. Seguiam la donna forte (Oreste, Pilade, Dori e coro)

37. Tutti E fremino i tiranni

⸪