∙

Gioachino Rossini, Elisabetta regina d’Inghilterra

★★★★☆

Pesaro, Vitrifrigo Arena, 8 agosto 2021

Elisabetta II, regina d’Inghilterra

Alle prime note della sinfonia si pensa di aver sbagliato serata: quelle impeccabilmente dipanate dall’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI sono senza dubbio della sinfonia de Il barbiere di Siviglia, ma il Barbiere andò in scena a Roma nel febbraio 1816, mentre l’Elisabetta regina d’Inghilterra fu presentata al Teatro San Carlo il 4 ottobre 1815. Ma non sarà l’unica sorpresa: scopriremo altri “autoimprestiti” nel corso della serata, il più sorprendente di tutti quella che per noi è la cavatina di Rosina «Una voce poco fa» qui sulle labbra della regina d’Inghilterra, con altre parole ovviamente. Ma la situazione è ancora più intricata: la sinfonia era nata originariamente per L’Aureliano in Palmira del 1813 e nella stessa cavatina la cabaletta riprendeva il rondò di Arsace dal secondo atto sempre dell’Aureliano. Della trentina di temi musicali di cui è costituita l’opera nove provengono dall’Aureliano, altri nove dal Sigismondo, cinque dal Ciro in Babilonia e uno da Il turco in Italia, e questo per limitarsi ai soli autoimprestiti operistici. In totale, dei dodici numeri dell’Elisabetta uno solo è scritto ex novo da Rossini: il duetto Norfolc-Leicester che precede il finale dell’opera.

È vero che a Napoli non conoscevano neanche una nota del pesarese, ma quella dell’autoimprestito era una prassi del tutto usuale per i compositori dell’epoca e avallata dal sistema produttivo teatrale, che richiedeva una produzione continua di novità – esattamente l’opposto di quello che si fa oggi… Per Rossini era poi integrata nel suo sistema compositivo e nella sua estetica: il potere della musica è di dire cose diverse a seconda del contesto, essendo la musica un’arte ideale, non imitativa, che non descrive ma evoca una situazione emotiva. Una concezione neoclassica che non contemplava il realismo dalle possibilità del linguaggio musicale.

Su libretto di Giovanni Schmidt tratto dal dramma Il paggio di Leicester (1813) di Carlo Federici a sua volta basato su un romanzo gotico inglese, The Recess, di Sophia Lee del 1785 (1), dopo Venezia e Milano il dramma per musica Elisabetta regina d’Inghilterra doveva essere l’opera con cui il compositore intendeva avviare la sua carriera a Napoli, il più importante centro operistico italiano – e quindi mondiale. Un progetto a cui Rossini dedicò il massimo impegno, ottenendo un risultato tale da non richiedere particolari revisioni nelle successive riprese, un raro caso di relativa stabilità del testo musicale, come analizza Vincenzo Borghetti nel suo saggio sul programma di sala che accompagna la terza proposta del Rossini Opera Festival.

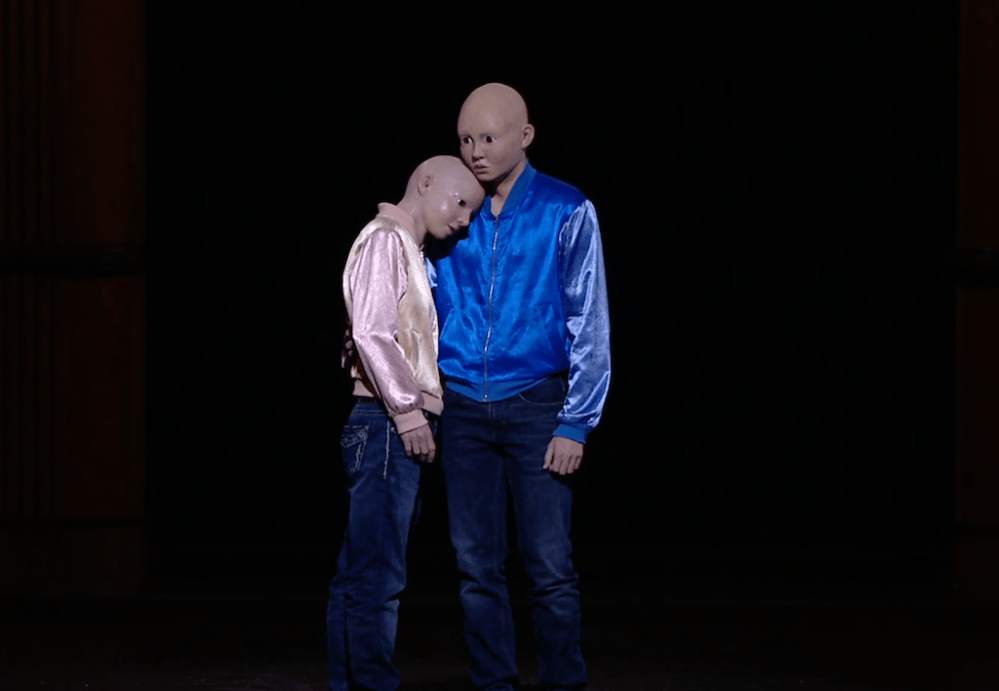

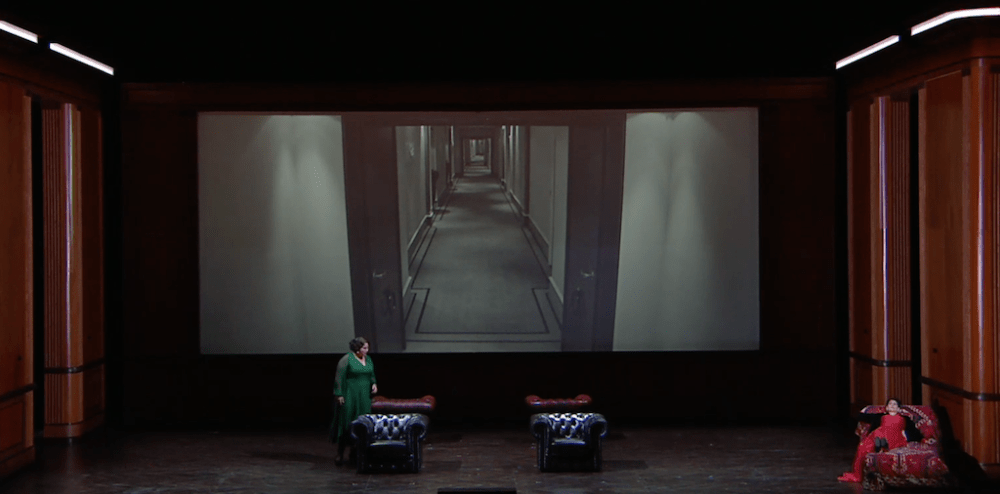

La produzione è affidata a un habitué del ROF, Davide Livermore, che con il suo favoloso Ciro in Babilonia nel 2012 aveva definito un nuovo modo di mettere un’opera in scena utilizzando la videografica quale elemento strutturale dello spettacolo. Anche qui fondamentale è l’apporto del videodesign della D-Wok, proiettato sull’enorme led wall utilizzato anche da Pier Luigi Pizzi per il Moïse et pharaon. Ma qui le ambizioni sono maggiori e i risultati più convincenti: proprio non si riesce a credere che si tratti di una superficie piatta quella su cui si disegnano interni dalle profonde prospettive, paesaggi nebbiosi in cui si aggira un maestoso cervo o le sbarre di una prigione.

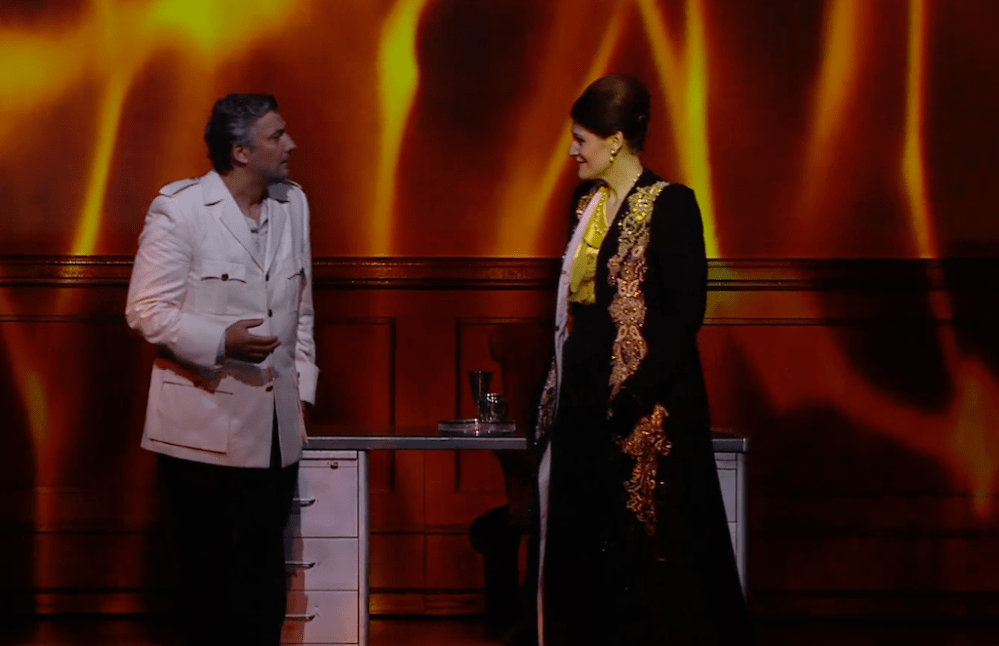

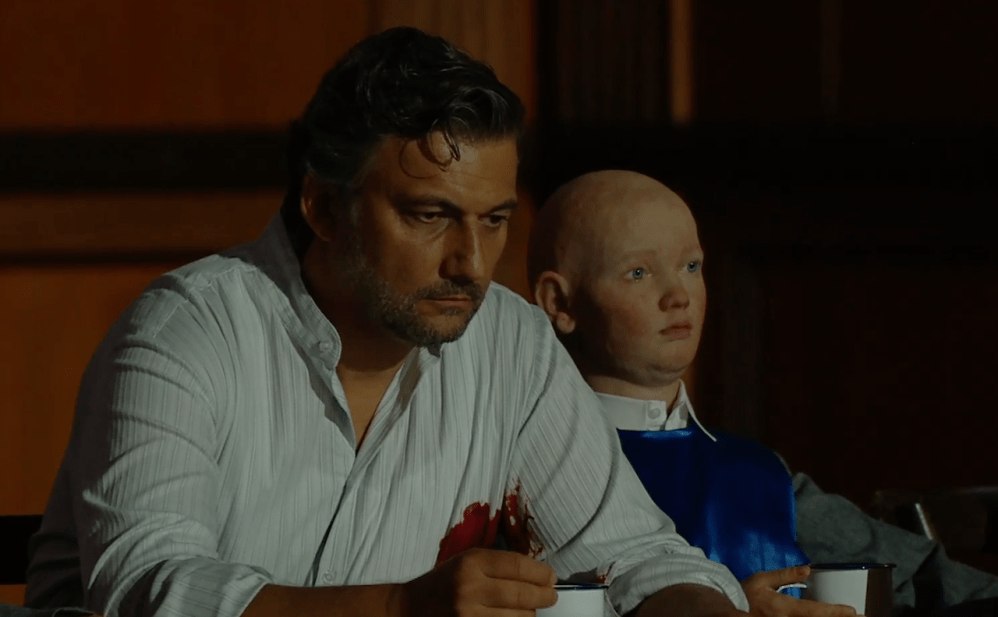

Se il regno di Elisabetta II ha superato in longevità quello di Elisabetta I, perché non ambientare la vicenda ai tempi dell’attuale monarca, si deve essere chiesto il regista: il fascino della dinastia Tudor per gli spettatori dell’Ottocento è pari a quello esercitato dalla attuale casa reale sugli avidi fruitori di tabloid e fiction televisive. Ecco allora che l’azione è trasposta ai primi anni di regno dell’attuale monarca inglese, il conflitto con la Scozia diventa la Seconda Guerra Mondiale, mentre per quando riguarda invidie e gelosie, quelle non hanno epoca. E quale miglior occasione poi per sfoggiare gli stupendi costumi di Gianluca Falaschi – tutta una palette di tinte pastello nelle sete delle dame di corte e della regina, gioielli scintillanti per quest’ultima, gonne in tessuto moiré per Matilde, uniformi elegantissime per gli uomini. Rimangono alcune perplessità sul trasferimento agli anni ’50 del secolo trascorso delle facili e frequenti esecuzioni capitali, ma tant’è.

Elisabetta regina d’Inghilterra è drammaturgicamente più povera delle opere che seguiranno e la regia di Livermore non risolve del tutto questo aspetto. Forse troppi sono i tocchi ironici che vivacizzano l’azione, ma smorzano il dramma. Resta ferma la eccezionale qualità tecnica dell’allestimento, ottenuta dal genio di Livermore grazie alla collaudata équipe che comprende, oltre ai già sopra citati, gli elegantissimi impianti scenografici di Giò Forma e il gioco luci di Nicolas Bovey.

Neanche la direzione di Evelino Pidò – sembra strano ma debutta solo oggi al ROF il direttore che si è fatto un nome proprio in questo repertorio – cerca di esaltare il dramma della vicenda e la sua è una lettura olimpicamente serena e povera di slanci. La cura del fraseggio e il colore strumentale sono impeccabili, ma su tutto c’è la minaccia di un leggero velo di noia. Elisabetta è anche la prima opera a fare un uso sistematico dei recitativi accompagnati, che qui collegano numeri musicali affidati a interpreti di grande livello, ma nessuno spicca per eccezionalità. Karine Deshayes ha il portamento regale e trattenuto che associamo alla Elisabetta di oggi, ma se pensiamo all’Elisabetta del libretto tendiamo a prendere in considerazione un carattere più nevrotico e passioni più evidenti, cosa che non troviamo nel canto raffinato del mezzosoprano francese che riprende il ruolo originariamente creato per la Colbran. Salome Jicia, a cui non manca certo il temperamento, è una trepidante Matilde, la sventurata donna che ha avuto il torto di essere figlia della nemica della regina e sposa del suo favorito. Leicester trova nel baritenore Sergey Romanowsky – apprezzato Agorante nel Ricciardo e Zoraide di tre anni fa – un interprete solido che si cimenta e risolve con agio le agilità e gli acuti di una parte ideata per il mitico Andrea Nozzari. Stupisce invece la scelta di Barry Banks come Norfolc: a parte la sicurezza scenica, il timbro stridulo rende il personaggio isterico più che temibile e il suo passato di belcantista non sempre rifulge nelle agilità. Sbiadito l’Enrico di Marta Pluda mentre Valentino Buzza (Guglielmo, che non ha numeri musicali da solista) evidenzia anche questa volta il tono fastidiosamente manierato con cui porge le frasi nei recitativi. Meno impegnato che nel Moïse, il coro del Teatro Ventidio Basso, diretto da Giovanni Farina, ha dato buona prova di sé anche qui.

Non uno spettacolo memorabile, dunque, ma da vedere – una vera festa per gli occhi – ed ascoltare con diletto. È un Rossini che comunque lo merita. Bene ha fatto il “suo” festival a riproporlo.

La presenza in sala di telecamere fa supporre che la registrazione video potrà essere in qualche modo disponibile in futuro.

(1) Ecco la trama dell’opera la cui azione si svolge ai tempi del regno di Elisabetta I d’Inghilterra.

Atto I. I nobili inglesi attendono trepidanti il ritorno trionfale del generale Leicester, favorito della Regina Elisabetta, vincitore sul nemico scozzese: il solo che non gode del suo ritorno è il nobile Norfolc, invidioso del successo del rivale. Il generale, reduce del successo, dopo aver ricevuto gli onori da Elisabetta introduce i prigionieri scozzesi tra cui scorge con orrore Matilde ed Enrico, i figli di Maria Stuarda, nemica acerrima di Elisabetta, infiltrati tra i nobili scozzesi per poter seguire Leicester, sposo segreto di Matilde. Una volta rimasti soli, Leicester li rimprovera per aver commesso una tale follia; la moglie afferma di averlo fatto solo per amore suo, ma la posta in gioco è alta: Elisabetta è una donna terribilmente gelosa e capace di una vendetta atroce qualora venisse a scoprire la loro identità e la loro relazione. Leicester, credendo di confidarsi con un amico, rivela tutta la verità a Norfolc, il quale, felice di aver trovato un pretesto per far cadere in disgrazia il rivale, alla prima occasione racconta tutto ad Elisabetta. La Regina, sconvolta, per avere conferma di ciò decide di tentare la fedeltà di Leicester: di fronte alla corte e ai prigionieri scozzesi, Elisabetta, come premio del suo valore militare, offre la corona e la sua mano al vincitore. La titubanza di Leicester e i fremiti di gelosi di Matilde confermano i sospetti della regina, che smaschera i due fratelli, accusa di tradimento Leicester e ordina l’arresto dei tre.

Atto II. Elisabetta, tradita e ferita nei sentimenti, decide di mostrarsi magnanima: risparmierà la vita ai prigionieri qualora Matilde accettasse di divorziare da Leicester. La donna, dapprima dubbiosa, rifiuta di firmare il documento di comune accordo col marito, facendo infuriare di più la tradita regina. Norfolc, frattanto, si rode ancora di più nella rabbia: la delazione non gli ha fatto riacquistare l’onore presso Elisabetta, al contrario, la Regina l’ha bandito dalla sua presenza. Il nobile, approfittando del malumore popolare causato dall’ingiusta condanna a morte inflitta a Leicester, decide di guidare una rivolta popolare per liberare Leicester e i prigionieri scozzesi: il suo piano è quello in realtà di vendicarsi del rivale, causa della sua rovina, e poi di Elisabetta. Nelle prigioni, Leicester viene quindi raggiunto da Norfolc, che pregusta già il momento in cui lo ucciderà appena uscito dal carcere: ma, con grande stupore di tutti, appare Elisabetta. La Regina, come atto di estremo amore per Leicester, decide di far fuggire l’amato, perché non ha cuore di vederlo condannato a morte. Per Norfolc è la goccia che fa traboccare il vaso: il nobile fa per uccidere Elisabetta, ma viene fermato in tempo da Matilde ed Enrico. La Regina allora condanna a morte il traditore e riabilita il suo favorito.

⸪