∙

∙

Nicola Porpora, Ifigenia in Aulide

Bayreuth, Markgräfisches Opernhaus, 5 settembre 2024

★★★★★

(live streaming)

A Bayreuth scoperto un altro tesoro: un’opera protoilluminista

Si può dire che ben pochi librettisti abbiano rinunciato a ispirarsi alla vicenda euripidea: da Apostolo Zeno a Luigi Romanelli, da Paolo Rolli a Marco Coltellini, da Matteo Verazi a Luigi Serio, da Leopoldo Villati a Ferdinando Moretti. Ancora più numerosi i compositori che oltre a Gluck hanno intonato la storia della infelice figlia di Agamennone: Antonio Caldara (1718), Carl Heinrich Graun (1748), Tommaso Traetta (1759), Niccolò Jommelli (1773), Vicente Martín y Soler (1778), Luigi Cherubini (1788) e Vincenzo Federici (1809) alcuni di questi.

L’opera di Nicola Porpora nasce dalla rivalità con Händel nella Londra del tempo: nel 1733 alla Arianna in Nasso dell’italiano il sassone rispondeva con la sua Arianna in Creta; nel dicembre 1734 Händel presentava il suo Oreste alla Royal Academy of Music, pochi mesi più tardi, il 3 maggio 1735 per la concorrente Opera of the Nobility, Nicola Porpora rispondeva con un’altra vicenda degli Atridi, Ifigenia in Aulide su libretto in italiano di Paolo Antonio Rolli. Nel cast di allora tre delle maggiori stelle dell’universo canoro dell’epoca: i castrati Farinelli (Achille) e Senesino (Agamennone) e il soprano Francesca Cuzzoni (Ifigenia).

Antefatto. L’esercito greco si è riunito nella Aulide prima di salpare insieme per Troia. Il capo dell’esercito Agamennone ha ucciso un cervo sacro nel bosco di Diana e ha deriso la dea. Infuriata per questa blasfemia, Diana fa calare i venti e impedisce ai Greci di salpare. Il sacerdote Calcante profetizza che solo il sacrificio della figlia di Agamennone, Ifigenea, può placare l’ira della dea. Con il pretesto che Ifigenia deve sposare l’eroe Achille, viene mandata nella Aulide con la madre Clitennestra.

Atto I. Nelle mani del guerriero Ulisse viene consegnata una lettera in cui si avverte Clitennestra che il presunto matrimonio tra Ifigenia e Achille deve essere ritardato; ad entrambi viene consigliato di fuggire ad Argo. Il sacerdote Calcante è fermamente deciso a rispettare l’ordine di Diana e che Achille non deve sapere nulla del futuro sacrificio. Il saggio Ulisse elogia la prudenza come la più alta virtù, persino superiore al coraggio temerario. Agamennone ha saputo che Clitennestra non può fare il viaggio verso la Aulide per motivi di salute. Questo gli fa sperare che Diana sia soddisfatta della sua disponibilità al sacrificio. Ma Calcante lo avverte di non prendere troppo alla leggera la furia divina. Clitennestra e Ifigenia arrivano inaspettatamente in Aulide e si stupiscono di non essere accolte secondo la dignità della loro posizione. Non riconosciute, si imbattono in Achille. Ifigenia e l’eroe si innamorano prima di riconoscersi con gioia. Il ricongiungimento di Agamennone con la moglie e la figlia è per lui un tormento. L’amore per la sua famiglia è più grande della paura per gli dèi. Achille nota l’angoscia di Agamennone. Quando apprende la verità, proclama di credere nella razionalità degli dèi, non nella loro crudeltà.

Atto II. La situazione si aggrava. Ulisse avverte l’ira dell’esercito, che non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nella partenza per Troia e chiede il sacrificio di Ifigenia. Achille la difende e la pone sotto la protezione del suo seguito, i Mirmidoni. L’alleanza con Agamennone inizia a incrinarsi. Calcante continua a diffondere la paura della vendetta di Diana. I due si scontrano in una furiosa guerra di parole: Achille contrappone alle crudeli convinzioni di Calcante la sua fede nella bontà e nella razionalità degli dei.

Atto III. Achille ha messo a punto un piano per portare di nascosto Ifigenia fuori dalla Aulide. Scortata da una truppa di Mirmidoni, deve essere portata su una nave. Durante il tragitto il gruppo incontra Calcante e i suoi sacerdoti: ancora una volta scoppia un conflitto tra il mondo delle armi e quello della fede. Ifigenia vuole porre fine al conflitto accettando volontariamente il suo sacrificio. Poco prima che l’atto venga compiuto da Calcante, Achille irrompe con la spada sguainata. La dea Diana in persona appare con una cerva morta e proclama che l’animale ha riscattato con la sua vita la morte del cervo sacro. L’eroica abnegazione di Ifigenia e la sua disponibilità al sacrificio, dice la dea, valgono per lei più del sangue. Achille loda la clemenza degli dèi e tutti si uniscono al giubilo.

La vicenda è dunque quella nota, ma Rolli nel suo pregevole libretto introduce un elemento che riflette gli ideali protoilluministici dell’epoca, ossia lo strapotere della religione, incarnato qui nella figura dell’augure Calcante, che fin dal suo primo intervento mette in chiaro le cose: «Ma del sangue miglior tinte esser denno l’are nostre, | onde scendane maggiore nelle turbe il rispetto ed il terrore» e poi nel terzo atto canterà l’aria: «Son nostre forze le turbe ignare». L’opera di Porpora contrappone l’illuminismo della ragione difeso da Achille alla superstizione e alla manipolazione delle masse orchestrata da Calcante e dai re greci Ulisse e Menelao mentre il conflitto tra Agamennone e il grande sacerdote quasi anticipa quello tra Filippo e l’Inquisitore nel Don Carlos verdiano: «AGA: E tu supremo interprete del fato, credi che in nostri petti tal legame d’affetti egli annodasse perché il coltello tuo poi lo tagliasse? CAL: Credo che la potenza alta infinita de’ Numi arbitra sia di morte e vita. Con gl’altri re giurasti vendicar Menelao, con gl’altri re che rege lor t’an fatto; e scioglier pensi il giuramento e il patto!» .

Ma l’opera non affronta solo il tema dell’isteria religiosa collettiva che porta ad atti innaturali come l’omicidio della propria figlia, affronta anche i problemi derivanti dal fatto che gli esseri umani, sfidando le leggi della natura, ne devono poi affrontare le conseguenze. Applicata ai nostri problemi contemporanei, l’uccisione del cervo sacro da parte del re Agamennone per sfamare il suo esercito affamato equivale alla distruzione della natura, qui la dea Diana, che così si vendica degli atti degli umani, fa notare il regista.

Iniziato con un’opera di Porpora, Carlo il Calvo, nel 2020 in piena pandemia da Covid, il Bayreuth Baroque Opera Festival alla sua quinta edizione si è rivelato tra i più interessanti festival lirici del mondo e lo dimostra anche quest’anno con un’altra gemma del passato. Porpora è un compositore che si spinge oltre i confini del virtuosismo vocale, sfruttando appieno le infinite capacità della voce umana e ce ne fornisce ulteriore prova in questa Ifigenia in Aulide affidata per la concertazione a Christophe Rousset al clavicembalo e alla guida de Les Talens Lyriques, orchestra in residence del festival quest’anno. Il suo approccio privilegia l’aspetto musicale-drammatico più che catturare l’attenzione con contrasti estremi di timbri, tempi ed effetti speciali isolati. In Porpora gli strumenti interagiscono con le voci, non sono un mero accompagnamento della linea vocale e Rousset con il suo prezioso ensemble sostiene alla perfezione le acrobazie canore dei cantanti. E che acrobazie! La parte di Achille fu scritta su misura per il Farinelli, la sua ampia tessitura e le agilità inarrestabili che il controtenore Maayan Licht affronta con disarmante facilità e fluidità. Punto forte della serata, il sopranista israeliano si era già fatto notare nell’Alessandro nell’Indie di due anni fa, ma qui nella figure del Pelide – il motore della vicenda, colui che, attraverso il suo amore e la sua forza di persuasione nell’affermare la bontà degli dèi, riesce a cambiare il corso degli eventi e a ribaltare la situazione apparentemente insolubile in cui si trova Agamennone – i suoi acuti stratosferici, la potenza sonora e i tono spavaldo ben si addicono a questo personaggio eroico, tipico dell’opera barocca. Dopo Ifigenia, Achille è quello che ha più arie solistiche, due per ogni atto, più un inconsueto duetto di carattere polifonico, quasi un fugato tra le voci di Achille e Calcante. (1) I suoli interventi vanno dalla esibizione più fantasmagorica di trilli, picchettati e note tenute nell’aria di sortita «Nel già bramoso petto», al languore della famosa «Le limpid’onde». A questo si aggiunga una perfetta dizione a una innegabile espressività recitativa.

Solo due i numeri solistici, ma memorabili, quelli di Ulisse, affidati a un altro sopranista che si sta facendo strada in questi giorni, Nicolò Balducci, anche lui perfettamente a suo agio nelle colorature scritte da Porpora. Agamennone trova in Max Emanuel Cenčić l’interprete ideale per la complessità del personaggio che delinea con la morbidezza vellutata della voce, i colori caldi e gli accenti drammatici. La tessitura meno acuta del ruolo si rivela adatta ai maturi mezzi vocali del controtenore di cui si ammira anche l’impeccabile gioco scenico e attoriale. Calcante trova in Riccardo Novaro un baritono dal timbro non molto profondo, ma estremamente espressivo.

Solo due le interpreti femminili. Ifigenia e Diana sono qui cantate entrambe da Jasmin Delfs ma lo sdoppiamento del ruolo di Ifigenia con un’attrice muta, le cui parole sono affidate a Diana, è stato forse emotivamente alienante e il canto di grande purezza del soprano americano, anche se perfettamente equilibrato e preciso, ha rivelato una certa freddezza. Clitennestra ha la voce di Mary-Ellen Nesi, spesso ammirata in questo repertorio, ma qui la sua imponenza vocale non è pari a quella della sua matronale acconciatura anche se il personaggio, diviso tra regalità e compassione per la figlia, è complessivamente ben delineato.

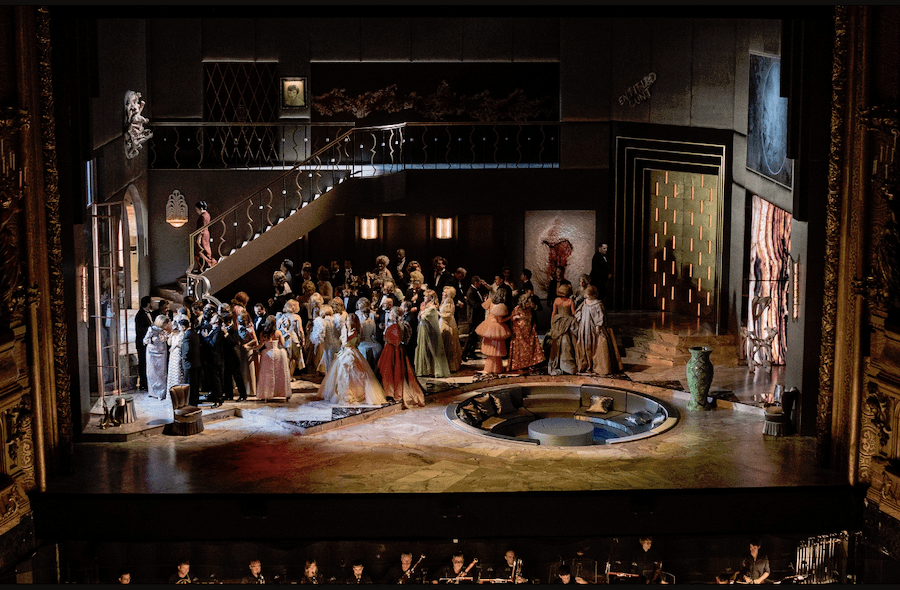

La messa in scena di Max Emanuel Cenčić, oltre che cantante e regista anche Direttore del Festival, è in stile contemporaneo ma evocativa di un’atmosfera arcaica: durante l’ouverture, classicamente tripartita, viene narrato l’antefatto dell’uccisone del cervo sacro a Diana da parte di Agamennone e dei suoi soldati che entrano in scena nudi dalla vita in giù, questo per accentuare l’aspetto ferino e barbaro dei greci. Il nudo maschile non è una novità nell’opera ultimamente, ma era dai tempi dell’Ercole sul Termodonte di Spoleto che non venivano messi così in bella vista attributi maschili non solo per i figuranti: il regista non si è tirato indietro, dando lui stesso l’esempio.

Il rosso, l’oro e il nero fanno da sfondo alla scenografia – di Giorgina Germanou che disegna anche i favolosi costumi – illuminata dall’attento gioco luci di Romain de Lagarde. Alti prismi triangolari mobili e rotanti formano i diversi ambienti offrendo una diversa faccia: la prima con segni marmorizzati, la seconda forma il disegno preparatorio del Sacrificio di Ifigenia di Carle Vanloo (1755), la terza hanno una lucentezza che riprende la cornice a specchio intorno al proscenio. Nelle scene del bosco sottili scheletri dorati di alberi morti evocano forse la morte della natura inflitta dalla dea. Oltre a Ifigenia, l’attrice Marina Diakoumakou, un altro attore muto si muove sul palcoscenico per rappresentare il re Menelao, George Zois.

Anche quest’anno l’intrigante messa in scena, la bellezza delle scenografie, dei costumi, delle luci, un cast comprendente tre eccezionali voci di controtenori, un’orchestra di eccellenza – per non parlare della magnificenza della sala del teatro margraviale – hanno contribuito a rendere memorabile la serata inaugurale del Bayreuth Baroque Opera Festival.

(1) Struttura dell’opera:

Sinfonia

Atto I

1. Svolgi l’impeto al valore (Ulisse)

2. Dall’Eolie caverne profonde (Agamennone)

3. Non corrisponde al ver (Ifigenia)

4. Nel già bramoso petto (Achille)

5. Con le fiamme più vivaci (Clitennestra)

6. Padre, sì grande affetto (Ifigenia)

7. Padre di tutti è Giove (Calcante)

8. Oh, se la sua beltà (Agamennone)

9. Allontanata agnella (Achille)

Atto II

10. Scegli Atride (Ulisse)

11. Lasciar bramo (Ifigenia)

12. Tu spietato non farai (Agamennone)

13. All’amor di dolce madre (Ifigenia)

14. Tratto al guardo avvelenato (Achille)

15. Il regno, la sorte (Clitennestra)

16. Per cader de’ i Num all’are (duetto Achille e Calcante)

Atto III

17. Quando sarai tra l’armi (Ifigenia)

18. Le limpid’onde (Achille)

19. Ah no, non piangere (terzetto Ifigenia, Clitennestra e Agamennone)

20. Son nostre forze le turbe ignare (Calcante)

21. Per tua gloria o Grecia amata (Ifigenia)

22. Già scherzando a i lidi il vento (Diana)

23. Bella Dea d’un bel contento (duetto Clitennestra e Agamennone)

24. Con alte lodi (Achille e coro)

⸪