∙

Hector Berlioz, Les Troyens

★★★★☆

Parigi, Opéra Bastille, 31 gennaio 2019

(video streaming)

Alla Bastille in azione i gilets noirs dell’opera

350 anni fa nasceva l’Opéra di Parigi, 150 anni fa moriva Hector Berlioz e quasi 30 anni fa la nuova sala dell’Opéra Bastille veniva inaugurata con Les Troyens: quale più adatta occasione quindi quella di riproporre la sua opera monstre affidandola alle mani del suo direttore musicale e a uno dei più stimolanti metteurs en scène di oggi?

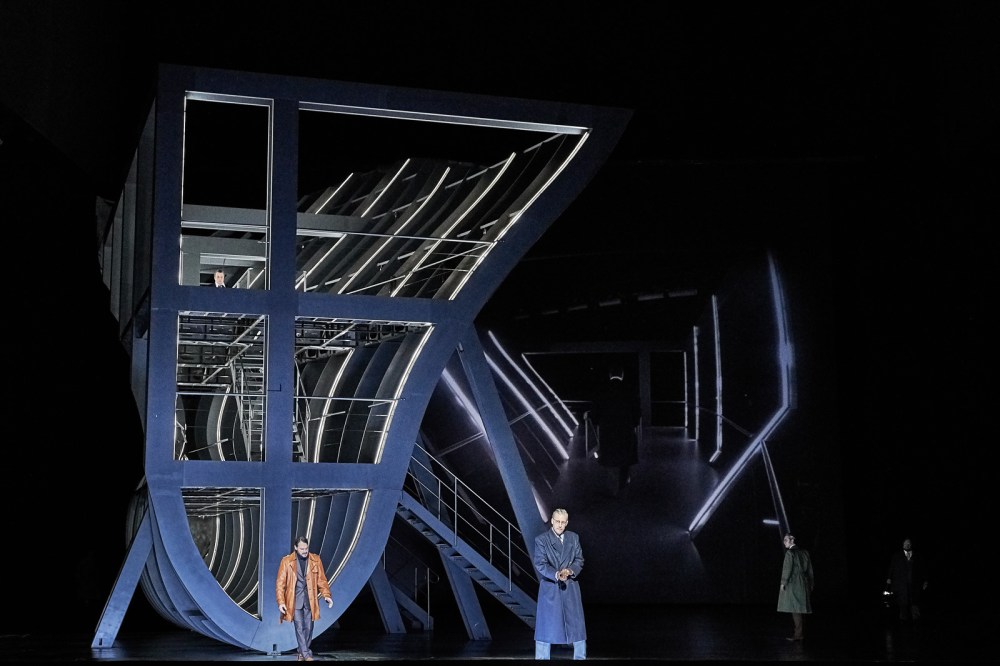

La finzione teatrale è messa a nudo con sincerità dal russo Dmitrij Černjakov, qui nella doppia veste di regista e scenografo, ma ciò ha turbato i nostalgici delle spade di latta, degli elmi di cartone, degli scudi di plastica e dei sandali. I nuovi gilets noirs della lirica, che hanno contestato le sue scelte, non gli hanno perdonato di aver messo in scena non delle figure mitiche ma delle persone reali. Così a teatro non si sogna, sembrava sentire tra i buu. Ma l’emozione, quella, c’è stata, anche se Didone non si trafigge con una spada su un altare ma inghiotte dei barbiturici. Certo si può discutere se l’essenza dell’opera debba essere per forza costituita dalla finta magia della cartapesta e se abbia veramente bisogno degli orpelli e dei toni colossal qui negati ai melomani.

Convinto che Les Troyens siano due opere distinte, Černjakov allestisce le due parti in cui è diviso il lavoro dandone una lettura nettamente diversa, seppure nel complesso coerente.

Parte prima, la presa di Troia. Le notizie della partenza dei greci scorrono su un nastro luminoso sul fronte della sala con boiserie di radica in cui è rifugiata la famiglia reale. Netto è il contrasto con la grigia città di cemento devastata dalla lunga guerra e percorsa da folle inquiete. La disfunzionale famiglia di Priamo è capeggiata da un despota imbelle che ha abusato della figlia Cassandra da piccola, come suggerisce un video che così spiega l’astio che la figlia esprime per il padre nella sua funesta decisione di far entrare dentro le mura della città il cavallo di legno lasciato dai greci nella loro finta ritirata.

Il pubblico d’oggi non comprende la mitologia greca, afferma il regista nell’intervista trasmessa durante l’intervallo, conosce solo la sua contemporaneaità. Ecco quindi che la messa in scena della vicenda tratta dall’Eneide è calata nella realtà di oggi e dei telegiornali serali che mostrano città distrutte dalla guerra – Beyruth l’altro ieri, Baghdad ieri, Damasco oggi, chissà quale altra domani. Le infauste profezie di Cassandra sono espresse in una intervista a una troupe televisiva e il suo dialogo con Chorèbe avviene nella totale indifferenza – chi messaggia sul telefonino, chi beve, chi fuma, chi pensa annoiato ad altro. La cerimonia per ricordare la morte di Oreste ha luogo con le tensioni della famiglia reale scesa in strada tra una folla tristemente plaudente. La deposizione di fiori per terra tra candele e ritratti delle vittime è un’immagine tristemente ricorrente della nostra contemporaneità. Nella drammaturgia di Černjakov Enea si salva perché ha in un certo senso tradito la sua famiglia siglando con i nemici un accordo di pace che poi si è rivelato fasullo.

Nel finale Cassandra si immola, come esempio alle donne troiane che non vogliono finire schiave dei greci, cospargendosi di un liquido infiammabile e dandosi fuoco. La stessa scelta era avvenuta su questo stesso palcoscenico due anni fa con il Samson et Dalida, ma là Michieletto e Fantin avevano risolto il problema con un abile gioco di luci mentre qui abbiamo una vera torcia umana – che però avrebbe un effetto drammatico ancora maggiore di quello che ha se già prima non avessimo visto il fantasma di Ettore avvolto nelle fiamme attraversare la scena intimando ad Enea di partire per l’Italia a fondare una nuova città.

Assieme ad alcuni cammei di lusso quali l’Ecuba di Véronique Gens, il Priamo di Paata Burchuladze e soprattutto lo splendido Corebo di Stéphane Degout, protagonista indiscussa di questa prima parte è Stéphanie d’Oustrac, Cassandra che fa della sua vocalità una presenza altamente drammatica. Dell’Enea di Brandon Jovanovich, che sostituisce l’originariamente previsto Brian Hymel, parleremo in seguito.

Parte seconda, I troiani a Cartagine. La scena mostra un centro di cura per la riabilitazione dei traumatizzati dalla guerra – tra le comparse c’è anche chi una gamba l’ha persa veramente – dove le vicende sono inscenate dagli stessi pazienti. Come nella sua Carmen di Aix anche qui si usa quale terapia il gioco di ruolo, oltre all’aerobica, alle sedute di autocoscienza, alla musica, al ping pong, agli esercizi di rilassamento. Una delle pazienti è eletta regina Didone con corona di cartone e mantello di carta crespata e festeggiata con palloncini, coriandoli e stelle filanti. Ascanio è in visita al centro in cui pensa ricoverare il padre Enea, anche lui disturbato, tormentato dal senso di colpa per quanto ha fatto e dalla mente infestata dalle voci dei fantasmi dei morti.

Più fitto il cast di questa seconda parte. Anche Didone è stata sostituita e invece della prevista Garanča qui abbiamo Ekaterina Semenčuk che lascia comunque un’ottima impressione: bello e caldo il timbro, grande temperamento, forse non abbastanza fatale come regina. Brandon Jovanovich è un Enea non molto eroico, un po’ monocorde e con acuti al limite, ma è capace di finezze e mezze voci nel sublime «Nuit d’ivresse». Perfetto lo Iopas di Cyrille Dubois in «O blonde Cérès» accompagnato da un arpista in scena. Michèle Losier efficace Ascanio, Aude Extrémo come Anna e Christian van Horn come Narbal hanno fatto parte dell’eccellente cast.

Con frequenti tagli alla partitura, che portano a meno di quattro le ore effettive di musica, Philippe Jordan tiene saldamente in mano l’orchestra del teatro e mette in luce le raffinatezze melodiche e strumentali di questa mastodontica partitura in cui il coro, preparato da José Luis Basso, ha avuto modo di dimostrare la sua eccellenza.

⸪