foto © Brescia e Amisano

∙

Richard Wagner, Das Rheingold (L’oro del Reno)

Milano, Teatro alla Scala, 3 novembre 2024 (diretta streaming)

Milano, Teatro alla Scala, 10 novembre 2024

★★★☆☆

ici la version française sur premiereloge-opera.com

ici la version française sur premiereloge-opera.com

Delude il Wagner kitsch fantasy di McVicar

Ben pochi enti lirici al mondo possono permettersi l’allestimento di un Ring, il più ambizioso progetto mai ideato per il teatro in musica: oltre quindici ore, quattro lunghe serate, scenografie importanti, un’orchestra immane, cast sterminati (1). Insomma, un’impresa costosissima. Alla Monnaie di Bruxelles sono andate in scena le prime due parti della produzione di Romeo Castellucci e poi il teatro – per lo meno questa è la spiegazione ufficiale – ha scoperto di non avere le risorse per continuare il ciclo, che sarà completato da Pierre Audi.

A Berlino si sono conclusi da poco due cicli ora disponibili su DVD: la produzione di Dmitrij Černjakov alla Staatsoper e quella di Stefan Herheim alla Deutsche Oper. Quest’anno, a parte Bayreuth, si cimentano con la tetralogia wagneriana la Royal Opera House di Londra, dove Barrie Kosky porta avanti il suo Ring iniziato l’anno scorso, Andreas Homoki il suo a Zurigo e a Parigi il 29 gennaio partirà quello di Calixto Bieito. Alla Bayerische Staatsoper di Monaco quello di Tobias Kratzer ha inaugurato la nuova stagione il 27 ottobre, il giorno prima di questo ciclo milanese, affidato a Sir David McVicar, che ritorna alla Scala dopo la sua bellissima Calisto di tre anni fa. Il regista di Glasgow aveva allestito la sua ultima Tetralogia all’Opéra National du Rhin diciotto anni fa.

McVicar viene solitamente elogiato sia dai tradizionalisti che dai “modernisti” poiché dà ai tradizionalisti quello che vogliono, un’azione narrativa chiara che segue da vicino il libretto con un’ambientazione e costumi dell’epoca della vicenda, e ai modernisti regala una regia non banale con un’attenta cura attoriale per i cantanti. Questa volta sembra aver scontentato entrambi: certo lineare è la sua narrazione, ma con l’immissione di simboli talora astrusi che non sono piaciuti al pubblico, mentre la messa in scena sembra riportare indietro il tempo a cinquant’anni fa, prima della versione Boulez/Chéreau del 1976, quell’imprescindibile spartiacque tra un prima e un dopo nella regia lirica.

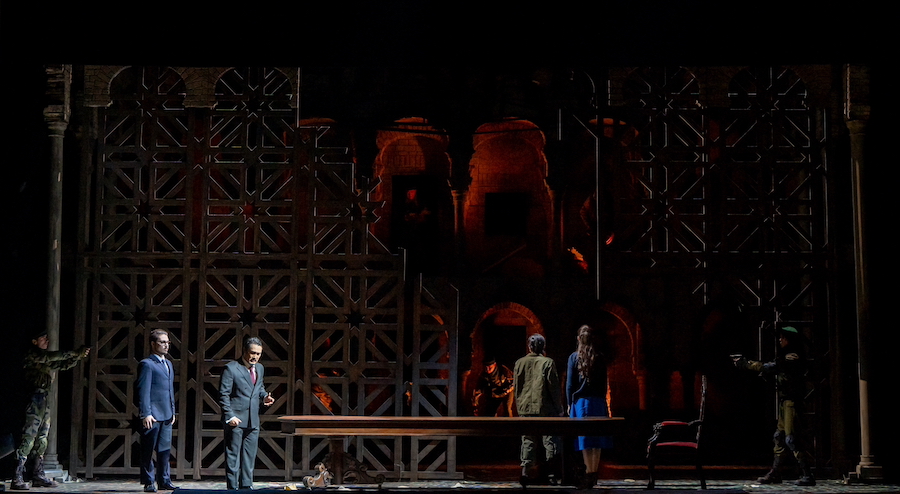

Ambientata in un non-tempo arcaico, la scenografia, firmata dal regista stesso e da Hannah Postlethwaite, si basa su pochi elementi altamente simbolici, primo fra tutti quello delle mani che vediamo sul fondo del fiume mentre fanno da supporto alle evoluzioni delle figlie del Reno. Mani monumentali che ricordano quelle gigantesche viste a Bregenz nella Carmen di Holten e nel Rigoletto di Stölzl. Nella seconda scena il mondo degli dèi gira attorno a una scala che non conduce da nessuna parte, simile a un monumento funebre, sulla solita piattaforma rotante, mentre il Nibelheim contiene un teschio costruito con l’oro estratto dai nani minatori. Altre mani, che hanno faticato per costruire il Walhall, sono quelle fuori misura dei giganti, mentre la mano rapace di Alberich si staglia dipinta all’interno di un cerchio nell’immagine proiettata sul sipario. Simbolo meno evidente è la presenza delle braccia roteanti che trasformano Loge in una vogueing dea Kalì. Inquietante è poi il giovane nudo che impersonifica (!) l’oro del Reno, violato da Alberich per poi comparire alla fine dell’opera tutto sanguinolento.

Nella lettura di McVicar il mito delle leggende nordiche si trasforma in un universo fantasy piuttosto kitsch nei costumi di Emma Kingsbury, che mette le gonne a tutti gli dèi e tende ad allargare a dismisura le forme di chi li indossa, con effetti (in)volontariamente ridicoli nel caso di Froh, una via di mezzo tra una rana che sta per scoppiare e una allegra comare di Windsor taglia XXXL. Anche sulla regia attoriale questa volta il regista scozzese manca il segno affidandosi quasi esclusivamente alle capacità dei singoli e alla presenza di servi muti/ballerini che riempiono i meravigliosi interludi orchestrali con insulsi movimenti davanti al sipario o accompagnano personaggi altrimenti impediti nei movimenti come i giganti. Essenziale in uno spettacolo come questo è il ruolo delle luci, qui ben realizzate da David Finn. Banali invece i video di Katy Tucker: prima del colpo di Donner – che tra l’altra vibra il suo martellone sulla scalinata appena terminata! – si vedono dei nuvoloni subito seguiti da delle luci boreali per l’arcobaleno. Delle coreografie di Gareth Mole mi sono già espresso.

Originariamente questa tetralogia avrebbe dovuto essere diretta da Christian Thielemann, il quale però ha dato forfait ed è stato prontamente rimpiazzato non da uno ma da due direttori. Le sei recite sono dunque equamente suddivise tra Simone Young, che si è cimentata con l’intero Ring a Vienna, e Alexander Soddy, che invece l’ha diretto a Mannheim e che ora debutta per la prima volta alla Scala. Nella diretta streaming sul portale de LaScalaTv del 3 novembre è la direttrice australiana a tenere ben salde le redini dell’orchestra del teatro con un’esecuzione narrativamente continua, senza magie ma precisa, con un calibrato rapporto tra buca e palcoscenico e attenzione ai cantanti. Per le ultime tre recite è invece subentrato Alexander Soddy, acclamato interprete wagneriano e assistente a suo tempo della Young. Il 41enne direttore inglese non ne ha stravolto l’impianto interpretativo ma in più ha aggiunto la sua grande personalità con una lettura drammatica ma non enfatica, sfumata ma trasparente. Fin dal suono dell’iniziale impercettibile mi bemolle intonato nel buio totale – che fastidio però la luce dei nuovi schermi sugli schienali! – si capisce subito che sarà una serata speciale con l’orchestra in stato di grazia, dove si percepisce un’attenzione particolare al colore strumentale con una chiara identificazione dei vari Leitmotive che si inseriscono con fluidità nella narrazione. Ecco quindi il liquido e serpeggiante tema delle figlie del Reno, quello sfavillante dell’oro, quello sinistramente insinuante del Nibelungo e così via per tutta la serata fino al trionfale finale che fa ben sperare per il prosieguo musicale del ciclo.

La seconda visione, questa volta dal vivo, conferma le impressioni ricevute dal video streaming riguardo al cast impiegato, quasi tutto formato da specialisti wagneriani. Michael Volle è stato e rimane un grande Wotan pur con qualche stanchezza risolta con un fraseggio saldamente scolpito. Qui però i suoi interventi sono relativamente brevi, non riesco a nascondere qualche apprensione per le lunghissime frasi della prossima Walküre. Indubitabile è l’imponente presenza scenica, e non mi riferisco all’ingombrante costume, mentre già precisamente delineato nei suoi elementi contradditori è il personaggio. Alberich è il suo principale antagonista in questa prima parte e il baritono islandese Ólafur Sigurdarson ne è valido interprete anche se il timbro è un po’ troppo chiaro e la scena della maledizione manca della tragicità riscontrata altrove, ma qui la colpa è della regia che non sfrutta al meglio questo momento drammatico.

Il timbro sgradevole e la linea di canto frammentata del Loge di Norbert Ernst procurano all’interprete impietosi buu da parte del pubblico che probabilmente vuole esprimere il dissenso per la resa caricaturale della sua parte, ma anche qui la colpa non è del povero cantante che fa le spese di una scelta registica non compresa. Okka von der Damerau e Olga Bezsmertna danno voce a Fricka e Freia, la prima con bella intensità espressiva e la seconda con timbro fresco e luminoso. Esemplare è il Mime di Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, il miglior attore in scena, veterano della parte cantata con efficacia in innumerevoli produzioni. I due giganti Fasolt e Fafner, su trampoli e sormontati da mascheroni, trovano nelle voci di Jongmin Park e Ain Anger la giusta autorevolezza, soprattutto il primo più umano e dolente nella sua infatuazione per Freia mentre il secondo ha espressione più rude e scomposta. Magnifici i fratelli Donner e Froh, rispettivamente Andrè Schuen dal timbro sontuoso e Siyabonga Maqungo dal bel tono lirico e luminoso. Vocalmente inappuntabili e distinte per personalità vocale le tre voci delle figlie del Reno: Andrea Carroll (Woglinde), Svetlina Stoyanova (Wellgunde) e Virginie Verrez (Flosshilde).

Mentre attendo con grande anticipazione il Rheingold di Bieito, la Walküre di Kosky e mi dispiace non poter vedere il seguito del Ring di Castellucci, da questo di McVicar confesso di non aspettarmi molto. È un peccato da parte di un regista sempre molto ammirato. Verrà la pena invece per la resa musicale, se saranno confermati gli stessi concertatori.

(1) Nel ‘900 il record è stato superato da Karlheinz Stockhausen con il suo Licht: sette “giornate” per 30 ore di musica!

⸪