foto © Lorenza Daverio

∙

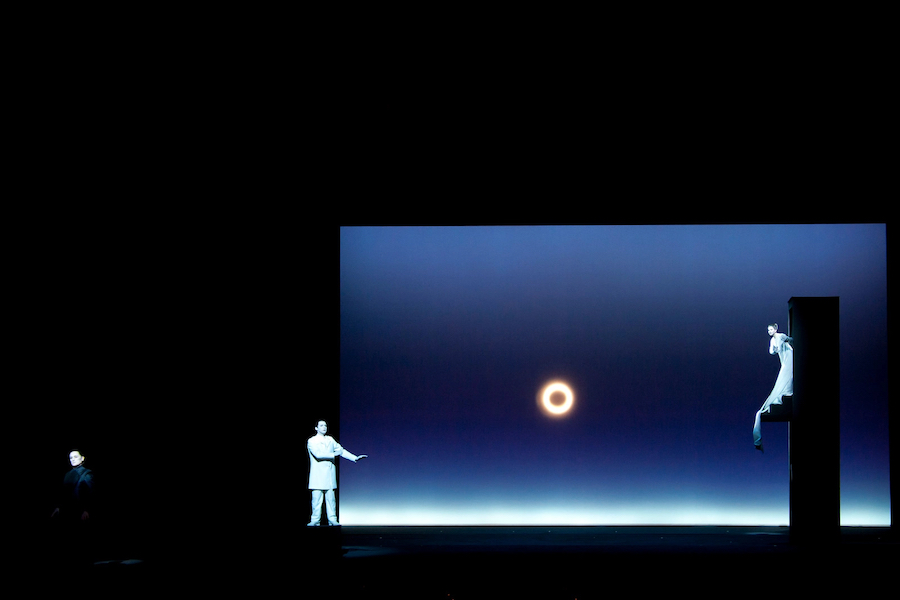

Umberto Giordano, Marina

Milano, Teatro dal Verme, 12 febbraio 2026

(esecuzione in forma di concerto)

![]() ici la version française sur premiereloge-opera.com

ici la version française sur premiereloge-opera.com

Il primo Giordano: più Verdi che Verismo

Riscoperta grazie al ritrovamento della partitura e all’edizione critica di Andrea Gies, Marina rivela il giovane Giordano tra Verdi e verismo nascente. L’atto unico, presentato al Concorso Sonzogno del 1888, mostra energia teatrale e densità emotiva. Eseguita in concerto a Milano da I Pomeriggi Musicali, brilla sotto la brillante direzione di Vincenzo Milletarì e le voci di Eleonora Buratto, Freddie De Tommaso e Mihai Damian.

Nella geografia sentimentale del melodramma italiano di fine Ottocento, Umberto Giordano occupa una posizione singolare: ai suoi tempi fu probabilmente il compositore verista più popolare, e ancora oggi è quello che può vantare il maggior numero di titoli stabilmente presenti in repertorio. Andrea Chénier, Fedora e – riemersa con crescente convinzione negli ultimi anni – Siberia delineano un trittico che nessun altro autore coevo riesce a eguagliare per continuità di fortuna teatrale. Se Ruggero Leoncavallo, Francesco Cilea, Pietro Mascagni o Alfredo Catalani restano legati, nell’immaginario corrente, soprattutto a un’opera-bandiera, Giordano si muove con più agio tra i cartelloni, come un habitué che non smette di tornare.

Eppure, come spesso accade alle figure canoniche, anche Giordano custodiva un cono d’ombra: Marina, titolo giovanile quasi leggendario, di cui si sapeva pochissimo. La partitura autografa, ritenuta perduta, è stata rinvenuta quasi per serendipità quattro anni fa grazie ad Andrea Gies, che ne ha poi curato l’edizione critica. Un ritrovamento che ha il fascino delle scoperte archeologiche: non un frammento isolato, ma un organismo teatrale compiuto, capace di restituirci l’immagine di un compositore ventenne alle prese con i propri demoni stilistici e con un’idea di teatro già sorprendentemente definita.

Marina precede di pochi anni Mala vita (1892) e nasce negli anni di studio al Conservatorio di Napoli. Giordano ha poco più di vent’anni, respira ancora a pieni polmoni l’aria di una città musicalmente vivacissima, sospesa tra il culto verdiano e le prime increspature veriste. Napoli, laboratorio febbrile, non è soltanto un luogo geografico ma una condizione mentale: tradizione e modernità che si fronteggiano, si scrutano, si contaminano. In questo clima, Marina viene presentata al secondo Concorso Sonzogno del 1888 – vinto da Mascagni con Cavalleria rusticana – dopo che l’edizione precedente aveva acceso i riflettori sul giovane Giacomo Puccini con Le Villi (allora Le Willis). Il concorso, voluto dalla casa editrice Sonzogno, rivale di Ricordi, fu una macchina perfetta per intercettare e lanciare nuovi nomi: un osservatorio privilegiato sul ricambio generazionale dell’opera italiana.

Il libretto reca la firma di Enrico Golisciani, tra i più prolifici e duttili librettisti del suo tempo, capace di passare dal dramma melodrammatico di Marion Delorme per Amilcare Ponchielli alla brillante miniatura comica de Il segreto di Susanna per Ermanno Wolf-Ferrari. In Marina, Golisciani attinge a un soggetto in sintonia con la sensibilità verista nascente: passioni violente, caratteri scolpiti senza indulgere a idealizzazioni romantiche, una crudezza realistica che guarda più alla vita che al mito. L’azione è ambientata in Montenegro durante la guerra turco-montenegrina del 1876–78: un’ambientazione allora ancora prossima alla cronaca, e dunque carica di quella tensione tra attualità e teatro che tanto sedusse la generazione verista.

Prima parte. Dopo una battaglia, Marina attende il ritorno del fratello Daniele, capo dei montenegrini. È una donna educata alla durezza: la guerra le ha spento gli affetti ma non il senso dell’onore. Quando alla porta bussa un ufficiale serbo ferito e disarmato, Giorgio Lascari, Marina esita un istante: è un nemico, eppure la legge dell’ospitalità — antica quanto i monti che li circondano — le impone di soccorrerlo. Lo fascia e lo nasconde nell’alcova, mentre fuori si annuncia l’arrivo dei vincitori. Daniele entra con i compagni e con Lambro, guerriero che ha appena vendicato la morte del padre dei due fratelli uccidendo l’assassino. La casa diventa luogo di festa e di brindisi; Lambro, forte della sua impresa, chiede a Marina la mano in sposa. Ma proprio nel culmine dell’esaltazione, Giorgio esce allo scoperto: è il figlio dell’uomo appena ucciso. Lo sdegno esplode, Marina è accusata di tradimento e Giorgio viene trascinato via prigioniero.

Seconda parte. In una grotta che funge da carcere, Marina arriva di nascosto travestita: vuole sottrarre Giorgio alla condanna che ricadrebbe anche su di lei. Tra i due si chiarisce ciò che finora era rimasto taciuto: Marina, cresciuta senza tenerezza, riconosce in quell’ospite” una possibilità di vita diversa e confessa un amore che la mette contro patria, fratello e destino. Lo fa fuggire nel proprio mantello ma un colpo di fucile, udito da lontano, annuncia l’esito tragico. Lambro comprende l’inganno, raggiunge Marina e, accecato dalla gelosia e dall’idea del tradimento, la uccide. Daniele sopraggiunge troppo tardi: resta solo davanti al corpo della sorella, mentre Lambro consegna il proprio gesto al giudizio del cielo.

Dal punto di vista stilistico, Marina si offre come opera di transizione. Vi si colgono echi del tardo Giuseppe Verdi, soprattutto nella costruzione melodica e nella tensione delle frasi vocali; si avverte la matrice della scuola napoletana – quella che condurrà a Cilea, Mascagni, Alfano – e si intravedono le prime, inquiete suggestioni veriste. Ma, tra queste coordinate riconoscibili, emergono già tratti personali: la ricerca di immediatezza teatrale, una scrittura vocale appassionata, una continuità drammatica che tende a smussare i tradizionali numeri chiusi. Non c’è ancora la piena maturità timbrica e architettonica dei capolavori futuri, ma l’energia teatrale è già palpabile, come una corrente sotterranea pronta a esplodere.

Più che per l’originalità narrativa, Marina colpisce per la densità emotiva e la rapidità della costruzione. Il Giordano che conosciamo si intravede nella centralità della figura femminile tragica, nelle passioni elementari e incandescenti, nell’esito fatalistico. Semi che germoglieranno con ben altra complessità in Fedora e Andrea Chénier, ma che qui, allo stato nascente, possiedono una freschezza quasi spavalda. Non stupisce che Giordano non abbia mai ripreso integralmente questo lavoro, preferendo riutilizzarne parte della musica in Mala vita – poi rielaborata come Il voto – il suo primo vero successo.

La prima esecuzione assoluta, in forma di concerto, si deve a I Pomeriggi Musicali di Milano, che hanno presentato l’opera al Teatro Dal Verme sotto la concertazione energica e vibrante di Vincenzo Milletarì. Direttore dalla traiettoria internazionale, formatosi al Conservatorio di Milano e temprato nei paesi scandinavi, Milletarì ha recentemente scelto di proseguire la propria carriera in Italia, portando con sé una disciplina nordica e un istinto teatrale lucidissimo. Alla guida dell’orchestra, ha saputo esaltare i meriti di questo sorprendente atto unico, che si apre con una fanfara guerresca e rulli di tamburi fuori scena: un incipit di forte impatto, capace di evocare, per vigore e tensione, l’inizio dell’Otello verdiano.

Anche il coro, collocato fuori scena, inneggia alla battaglia con baldanzosa irruenza («Son là sull’altura… Ardir! li accerchiam! Trionfo!»), affidato alle voci compatte del coro del Teatro Petruzzelli. L’ingresso di Marina, invece, sembra guardare alla vocalità di Aida: una lunga scena e aria in cui la protagonista si presenta come orfana, infelice, attraversata dai primi turbamenti («Come mi sento triste, come mi sento sola»). Dopo il duetto con Giorgio – il nemico ferito – l’azione si accende con l’arrivo del fratello Daniele e dell’innamorato respinto Lambro, che invita a un brindisi intonato come canzone montenegrina, accompagnato dal coro. Un ensemble concitato suggella la prima parte, rivelando un giovane Giordano che sperimenta un declamato fluido, una tensione drammatica non convenzionale e un’orchestrazione in cerca di colore e atmosfera.

L’intermezzo sinfonico, pur senza raggiungere la statura iconica di quello mascagnano in Cavalleria rusticana, possiede una qualità lirica e suggestiva che Milletarì scolpisce con fine sensibilità, equilibrando le pagine più liriche con quelle concitate. La seconda parte, ancora più concentrata, si apre con la scena e aria di Giorgio e culmina in un duetto appassionato tra i due giovani. Il finale, rapido e brutale, chiude l’opera con una violenza che sembra anticipare i toni febbrili e disperati della Navarraise di Jules Massenet, altro atto unico immerso in un clima di guerra e fatalità.

La concertazione entusiasmante di Milletarì dimostra come Marina, pur non essendo un capolavoro dimenticato, rappresenti una pagina preziosa di storia musicale. Vi si avverte la conoscenza del teatro d’oltralpe – Carmen di Georges Bizet innanzitutto – e si percepisce già il temperamento drammatico che di lì a poco avrebbe incendiato le scene europee. Operazioni di recupero come questa non hanno soltanto valore documentario: quando sostenute da rigore filologico e qualità interpretativa, restituiscono al repertorio un tassello vivo, capace di dialogare con il presente.

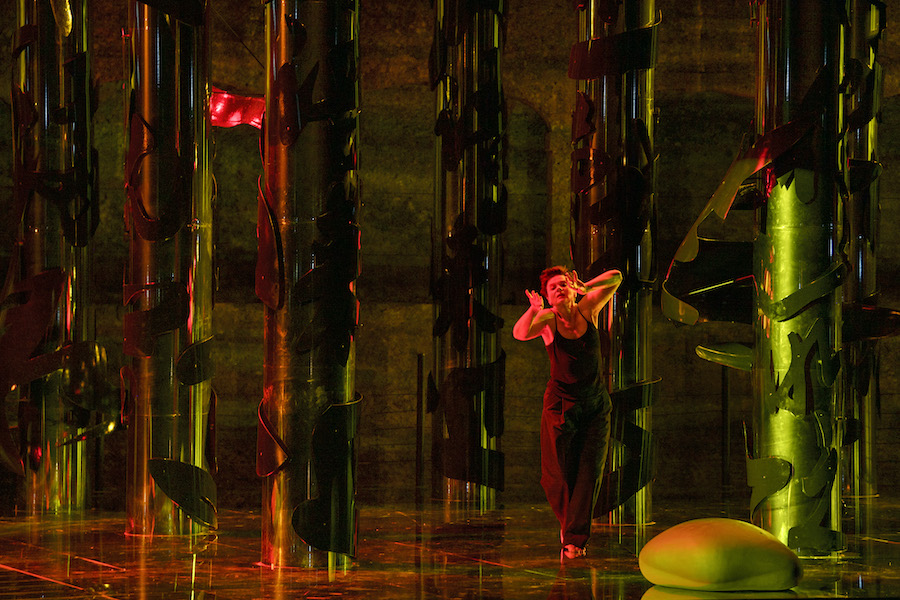

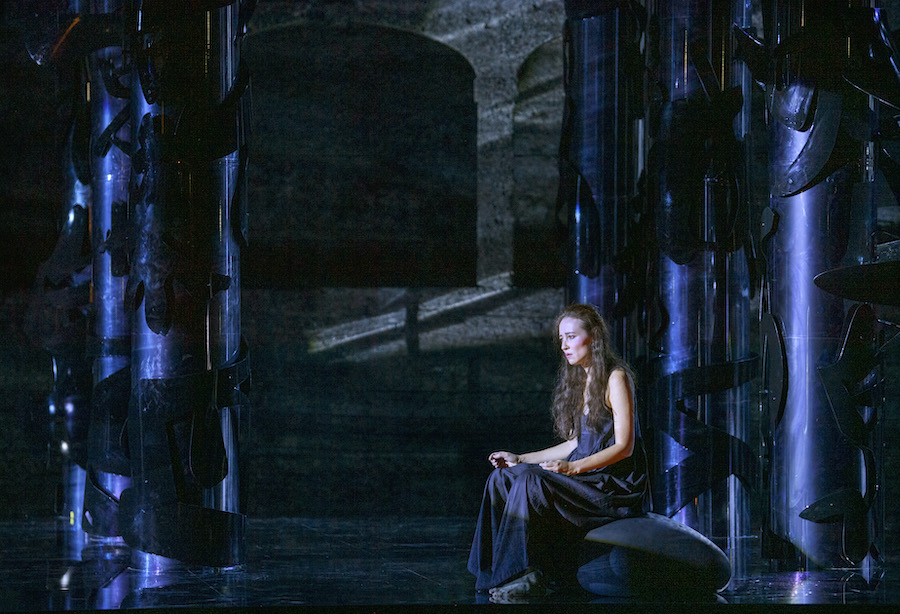

Determinante, in tal senso, l’eccellenza del cast vocale. Eleonora Buratto ha incarnato Marina con una fulgida intensità, confermando come, dopo gli esordi belcantistici e mozartiani, questo repertorio esalti la bellezza del timbro e la forza del suo temperamento. La voce, sorretta da tecnica impeccabile, ha delineato una figura femminile immersa in un universo maschile eppure capace di ribellarsi, pagando con la vita la propria “trasgressione”. Parte ardua, costellata di salti di registro e acuti lancinanti, risolta con musicalità e precisione.

Altrettanto notevole Freddie De Tommaso, Giorgio Lascari di smagliante generosità vocale, capace di incantare il pubblico nella sua aria della seconda parte, suggellata da una smorzatura dell’acuto finale di rara suggestione. Mihail Damian ha riscattato con la bellezza del timbro baritonale la parte di Lambro, restituendo con efficacia la chanson à boire guerresca; più corretto che incisivo Nicholas Mogg nei panni di Daniele.

Applausi insistiti e prolungati hanno salutato una serata che non è stata soltanto una curiosità musicologica, ma un’autentica esperienza teatrale. Marina non cambia la storia di Giordano, ma ne illumina l’alba creativa: un’alba inquieta, generosa, già percorsa da quella febbre drammatica che avrebbe reso il suo nome uno dei più amati del verismo italiano.

⸪