foto © SF/Bernd Uhlig

•

Mieczysław Weinberg, L’idiota

Salisburgo, Felsenreitschule, 23 agosto 2024

(video streaming)

★★★★★

Dostoevskij a Salisburgo, #2

Le seconda incursione dostoevskiana del Festival di Salisburgo include il romanzo L’idiota. In fuga, incalzato dai debiti, tormentato dagli attacchi di epilessia, morbosamente attratto dal gioco: è in queste condizioni che Fëdor Dostoevskij scrive il suo grande capolavoro iniziato sul lago di Ginevra nel settembre del 1867, proseguito a Milano e terminato nel gennaio del 1869 a Firenze. Il suo romanzo “polifonico” è messo in musica e costituisce la settima e ultima opera di Mieczysław Weinberg, il compositore russo-polacco di cui si è conosciuto e apprezzato La passeggera, lavoro terminato nel 1968 ma messo in scena solo nel 2010.

Anche L’idiota, scritto da Weinberg nel 1986/1987, ha dovuto attendere il 9 maggio 2013 per vedere la prima assoluta, a Mannheim, diciassette anni dopo la morte dell’autore, diretto da Thomas Sanderling, amico del compositore. Il testo in quattro atti e dieci scene del musicologo e librettista Alexandr Medvedev, lo stesso de La passeggera, condensa abilmente le vicende del lungo e complesso romanzo in una narrazione dal taglio quasi cinematografico in cui le scene talora si sovrappongono.

Atto primo. Scena I. Incontro in treno. Di ritorno da un lungo soggiorno in un sanatorio in Svizzera, dove ha trascorso diversi anni a causa della sua salute cagionevole per curare le sue crisi epilettiche, il principe Myškin o “l’Idiota” come viene chiamato da alcuni, un giovane appartenente ad un’altolocata ma ormai decaduta famiglia nobile, sta per arrivare a San Pietroburgo dopo aver attraversato l’Europa in treno. Sul treno incontra Rogožin e Lebedev. Nonostante le differenze sociali e le storie di vita incomparabili, Myškin, e Rogožin stringono subito una sincera amicizia. Rogožin gli racconta del suo amore sfrenato per Nastas’ja Filippovna. Lebedev, un personaggio che apparirà più volte in quest’opera per introdurre o commentare gli sviluppi della storia, sostiene di conoscere tutti e offre i suoi servizi a Rogožin. Scena II. A casa degli Epančin. Il Principe non conosce nessuno a San Pietroburgo. Va a trovare la famiglia Epančin. La madre è una lontana parente che non ha mai incontrato. Lei e suo marito hanno tre figlie: Aleksandra, Adelaida e Aglaja. Il generale Epančin e Totskij discutono del loro progetto segreto. Totskij, un uomo di mezza età, ha cresciuto Nastas’ja, un’orfana che ha reso sua amante qualche anno fa. Ora vuole sposare una donna con una buona reputazione. Dal canto suo, Nastas’ja ha promesso di rendere pubblica la sua decisione la sera della sua festa di compleanno: accetterà di sposare Ganja Ivolgin, un giovane a cui Totskij ha dato una grossa somma di denaro per convincere la giovane donna. L’altro piano di Totskij è quello di sposare la figlia più giovane di Epančin, Aglaja. Con grande sorpresa di Epančin, quando Ganja gli mostra una fotografia di Nastas’ja, il principe non solo rimane affascinato dal suo viso, ma dice di conoscerla per nome grazie a un certo Rogožin incontrato sul treno. Il principe racconta poi alla signora Epančin e alle sue figlie del suo soggiorno in Svizzera e sottolinea l’importanza fondamentale per lui dei bambini e delle montagne. In cima alle montagne si trova la verità, dice. Gli Epančin sono tutti sorpresi e affascinati dalla personalità del giovane. Da parte sua, Rogožin, con l’aiuto di Lebedev, cerca di raccogliere più denaro possibile per convincere Nastas’ja, alla sua festa, a partire con lui e non con un altro.

Atto secondo. Scena III. A casa degli Ivolgin. Il Principe riflette sulla bontà e sul male. Si è trasferito dagli Ivolgin e cena con i coniugi, il figlio Ganja e la figlia Varya. Tutti attendono la decisione di Nastas’ja Filippovna, che Varya detesta a causa della sua reputazione e dei suoi rapporti poco chiari con gli uomini. Con grande sorpresa di tutti, Nastas’ja Filippovna visita casa Ivolgin senza essere invitata. Per la prima volta, il Principe si trova faccia a faccia con Nastas’ja Filippovna. È profondamente commosso. Arrivano Rogožin e i suoi usurai. Rogožin attacca Ganja. Assicura a Nastasya che raccoglierà una somma molto più grande del suo rivale. Indignato, il Principe interviene e chiede a Nastas’ja Filippovna se non si vergogna del suo comportamento e di aver accettato di essere trattata come una merce volgare. Colpita dalle parole del Principe, Nastas’ja Filippovna si avvicina alla madre di Ganja, le bacia la mano e se ne va. Scena IV.

Il giorno del Santo. A casa di Nastas’ja la festa è in pieno svolgimento. Tutti attendono l’annuncio della decisione di Nastas’ja. Anche se nessuno lo aspettava, né la padrona di casa né i suoi ospiti, appare il Principe. Dice a Nastas’ja che tutto ciò che la riguarda è perfetto. La donna è divertita da parole che non le sono mai state rivolte prima. Nastas’ja chiede al Principe se deve accettare di sposare Ganja. Lui risponde: «No». Nastas’ja dice agli ospiti che ora è una donna libera. Rogožin arriva con un’enorme somma di denaro. Scopre che l’uomo che gli impedisce di sposarla non è più Ganja, ma il Principe. Il Principe dice a Nastas’ja che la ama, che è una donna onesta che ha sofferto e che vuole prendersi cura di lei. C’è una nuova sorpresa per tutti: un documento che il Principe ha ricevuto e portato alla festa afferma di essere l’erede di una notevole fortuna. Nastas’ja ripete che nessuno le ha mai parlato come il Principe. Ma alla fine decide di lasciare la festa con Rogožin e di sposarlo. Dice che il Principe è così innocente che lei lo macchierebbe. Non vuole essere per lui quello che Totskij è stato per lei. Per lei, il Principe deve sposare Aglaja. Prima di partire con Rogožin, getta nel fuoco il denaro raccolto da Rogožin. Se ne vanno. Epančin dice al Principe che è una donna perduta. Lui risponde che deve essere salvata.

Atto terzo. Scena V. Dai Rogožin. Cinque mesi dopo. Veniamo a sapere che Nastas’ja e Rogožin dovevano sposarsi, ma poco prima della cerimonia lei fuggì dal Principe, chiedendogli di salvarla. Poi ha lasciato il Principe per tornare da Rogožin a San Pietroburgo. Per questo motivo il Principe si reca in visita a Rogožin. Il Principe vuole dirgli che questo futuro matrimonio sarebbe un disastro, sia per Nastas’ja che per lui, Rogožin. Gli dice che non è un suo rivale, perché lui, il Principe, ama Nastas’ja non per amore ma per pietà. Rogožin sostiene che entrambi amano la stessa donna, ma che lei lo odia e che è scomparsa da cinque giorni. Dichiara che la pietà del Principe per Nastas’ja è maggiore, ma peggiore, del suo amore per lei. Aggiunge che Nastas’ja è innamorata di lui ma che non lo sposerà perché non vuole rovinargli la vita. Su invito di Rogožin, i due uomini si scambiano le croci che portano al collo. Alla fine annuncia che si arrende, che Nastas’ja deve andare con il Principe, che è il suo destino. Una volta in strada, il Principe è sopraffatto dalla forza dell’amore di Rogožin per Nastas’ja. Dice che arriverà a capirla, che anche lui proverà pietà per lei. La compassione, dichiara, è la più potente delle leggi. Il Principe ha un attacco epilettico proprio quando Rogožin appare con un coltello. Di fronte al Principe a terra, Rogožin fugge. Scena VI. Il povero cavaliere. Il Principe è immerso in un sogno. Si sta riprendendo da una violenta crisi epilettica. Lebedev gli dice che Nastas’ja ha paura di Aglaja. A casa Epančin. Davanti ai genitori, alle sorelle e al principe, Aglaja canta il poema del povero cavaliere, che parla di un uomo e dell’ideale che persegue. Conclude con le lettere N. F. B., che stanno per Nastas’ja Filippovna Baraškova, una provocazione al Principe. Egli dice ad Aglaja che lei è la sua luce e la sua gioia, ma lei risponde che non lo sposerà mai. Il principe è confuso perché non le ha mai chiesto di sposarlo. Aglaja scoppia a ridere e porta il principe a un concerto. La signora Epančin parla delle sue tre figlie nubili e delle sue preoccupazioni per loro. Scena VII. Due incontri. Il Principe ha ricevuto una lettera da Aglaja che gli chiede di incontrarla per discutere di una questione che lo riguarda. Una volta insieme, lei gli dice innanzitutto che sta cercando un senso alla sua vita, che sogna di studiare. Il Principe le dice ancora che per lui lei è la luce. Questo provoca un violento rimprovero da parte di Aglaja, che rivela di sapere che il Principe ha vissuto in segreto con Nastas’ja per un mese intero. Il Principe reagisce dicendole che non ama Nastas’ja, ma che prova un’infinita pietà per lei. Aglaja allora gli dice che Nastas’ja le ha scritto, implorandola di sposare il Principe. Aggiunge che è sicura che il Principe sia l’unico uomo che Nastas’ja ama, ma che sposerà Rogožin e si ucciderà se lei, Aglaja e il Principe si sposeranno. Il Principe le dice che è pronto a dare la vita per salvare Nastas’ja, ma che non può più amarla. Aglaja minaccia di rivelare al padre l’esistenza di queste lettere e dice di essere pronta a far rinchiudere Nastas’ja. Il Principe è sconvolto. Si sente incapace di portare gioia al mondo. All’improvviso appare Nastas’ja. Si inginocchia davanti a lui, gli chiede se è felice e giura che il giorno dopo sparirà dalla sua vita. Rogožin appare e vuole sapere perché non ha risposto alla domanda di Nastas’ja. Il Principe risponde che no, non è felice.

Atto quarto. Scena VIII. La confessione di Lebedev. Gli Epančin discutono dei meriti di Aglaja che sposa il Principe. La signora Epančin si oppone fermamente. Davanti ai genitori e alle sorelle, Aglaja provoca il Principe e gli chiede quando finalmente le farà la proposta. Il Principe è sconcertato, le dice che lei è l’unica persona per cui prova amore. Lebedev rivela al Principe che Aglaja ha deciso di incontrare Nastas’ja. Il Principe è sconvolto e dichiara di aver intuito che il destino sarebbe intervenuto e che Nastas’ja sarebbe apparsa all’ultimo momento. Scena IX. I rivali. A casa di Rogožin. Le due coppie sono nella stessa stanza. Aglaja dice a Nastas’ja che le deve delle risposte alle sue lettere. Accusa violentemente Nastas’ja di egoismo e le proibisce di amare il Principe. Aglaja sostiene di sapere come dargli l’amore di cui la sua anima unica ha bisogno. Nastas’ja le risponde violentemente, dicendo che è gelosa e spaventata e le chiede di andarsene. Se non se ne va, Nastas’ja dichiara che chiederà immediatamente al Principe di lasciare Aglaja per sempre e dice a Rogožin che non ha più bisogno di lui. Il Principe è sconvolto. «È così infelice», dice di Nastas’ja. Aglaja se ne va, convinta che la sua relazione con il Principe non sia più possibile. Anche Rogožin se ne va. Nastas’ja e il Principe rimangono soli. Lebedev commenta ciò che accadrà in seguito. Il matrimonio previsto tra il Principe e Nastas’ja non ha avuto luogo. Poco prima della cerimonia, Nastas’ja scappò con Rogožin, che aveva notato tra la folla, gridando: «Salvami! Portatemi via! Dove vuoi tu!». Scena X. La riconciliazione. Il Principe vuole rivedere Rogožin. Si reca a casa sua. Non ha più visto Nastas’ja da quando ha abbandonato la cerimonia nuziale. Rogožin gli dice che Nastas’ja è a casa sua. Il Principe capisce cosa gli sta dicendo Rogožin: ha ucciso Nastas’ja. Il Principe viene poi a sapere che Rogožin l’ha uccisa usando lo stesso coltello che avrebbe usato per uccidere lui, il Principe Myškin. Rogožin e il Principe decidono di passare la notte accanto al corpo di Nastas’ja.

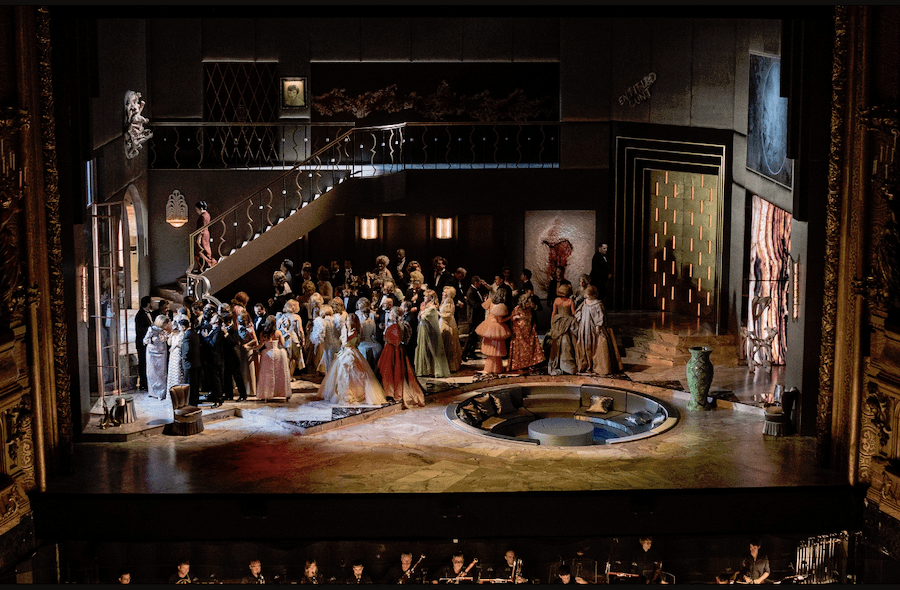

La presente produzione salisburghese de L’idiota è quella che potrebbe confermare il nome di Weinberg nella trilogia dei russi della seconda metà del Novecento, assieme a Prokof’ev e Šostakovič cioè. Lo fanno prevedere la qualità dello spettacolo affidato per la parte visiva a un altro polacco, Krzysztof Warlikowski che ambienta la vicenda nella Russia del passato presente. La scenografia della moglie Małgorzata Szczęśniak copre le arcate della Felsenreitschule con una lunghissima parete di legno in cui si inserisce uno schermo per la proiezione dei video di Kamil Polak e un ambiente aggettante chiuso, per le scene più intime. Pochi altri elementi occupano lo spazio immenso del palcoscenico che permette la compresenza di scene diverse. Concepito prima dell’invasione dell’Ucraina, lo spettacolo ha assunto un ulteriore significato, come scrive il regista: «Dostoevskij è una figura pericolosa. Non ha mai nascosto il suo lato antisemita, razzista, nazionalista, panslavo e, alla fine della sua vita, zarista. È la grande mente dietro l’immagine della Russia eterna, forte, dominante e oscura. Oscura e in conflitto con i valori dell’Europa occidentale. Sorprendenti sono le analogie con quanto sta accadendo dal 24 febbraio 2022, o più precisamente dall’occupazione di parte del Donbass e della Crimea nel 2014. Se il genio di Dostoevskij non fosse stato al servizio del nazionalismo, forse i russi non sarebbero diventati gli autori di tutto ciò che hanno commesso nel corso del XX secolo e di ciò che vediamo oggi in Ucraina».

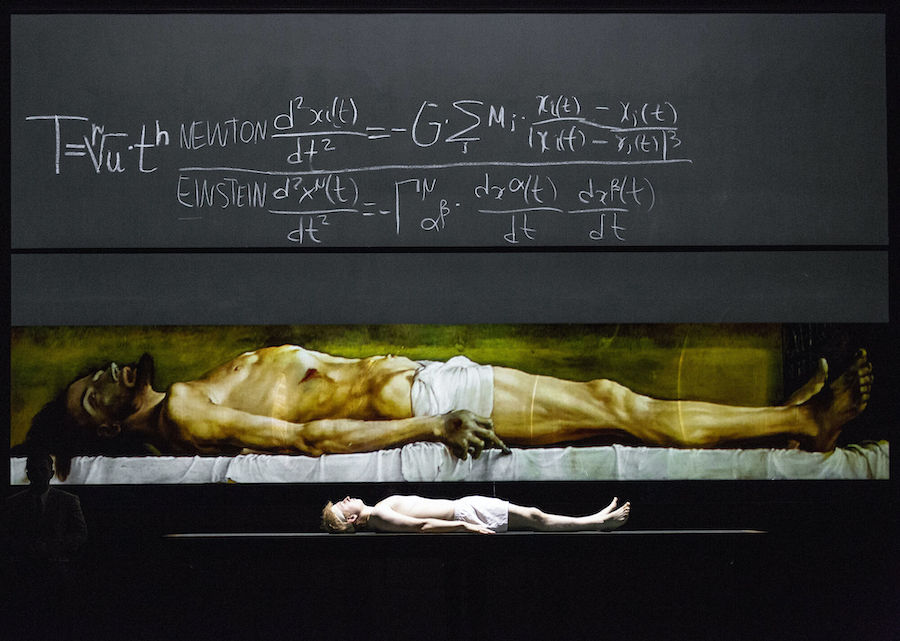

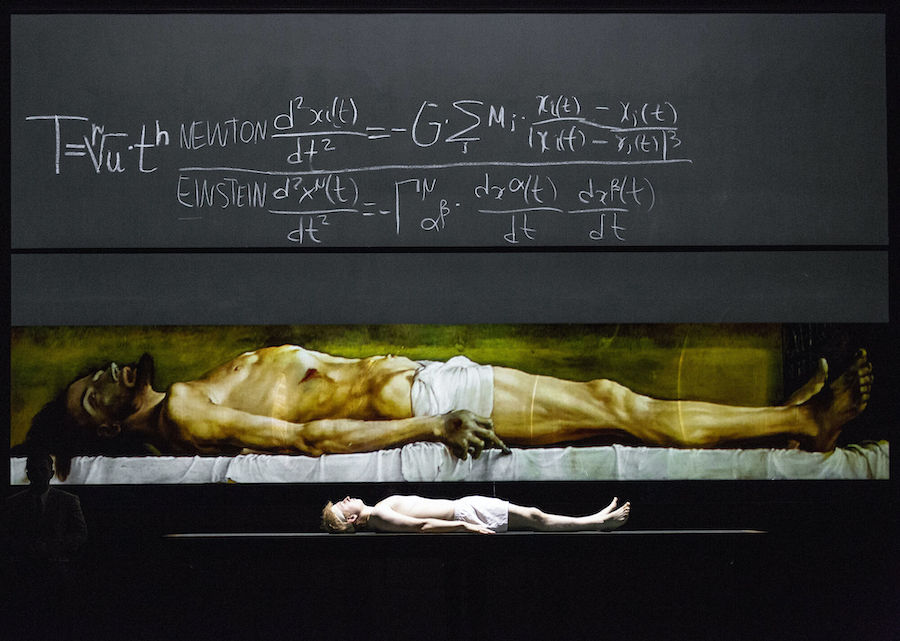

A contrasto di tutto ciò è la figura dell’“idiota”, che non ha nulla in comune con gli altri, che siano persone fondamentalmente oneste o irrimediabilmente malvagie. Candido, incorrotto, incapace di mentire, Myškin è convinto di poter cambiare le persone e salvare il mondo: «Non entro in gioco», scriverà a un certo punto sulla lavagna e dirà che la bellezza non è morta, è solo passata di moda. La sua diversità solitaria è la stessa del compositore, ebreo polacco perseguitato sia dal nazismo che dallo stalinismo, un uomo che a causa delle proprie vicissitudini ha ragionato sulle questioni esistenziali e filosofiche poste dal romanzo di Dostojevskij. «L’idiota è Cristo?» si chiede Warlikowski, e prima di lui molti altri. La risposta è positiva secondo il regista, che a un certo punto mostra il Principe dopo un attacco della sua malattia disteso come Il corpo di Cristo morto nella tomba nel realistico dipinto di Hans Holbein il Giovane del 1521.

Nell’opera di Weinberg i cantanti non hanno a disposizione arie o ariosi, tutto è affidato a un canto declamato e di conversazione e alla qualità attoriali degli interpreti che sono adeguatamente guidati dal regista, com’è il caso del viscido e inquietante Lebedev, anche prestigiatore e onnipresente in scena, a cui il baritono ucraino Iurii Samoilov presta la sua sorprendente personalità. Personalità che non manca neppure a Ausrine Stundyte, una intensa Nastas’ja Filippovna, in cui il soprano lituano ha sviluppato un suo particolare stile espressivo perfettamente consonante con il personaggio di femme fatale, ma anche fragile donna che sarà uccisa dal suo uomo. Un vero tour de force è quello di Bogdan Volkov, tenore russo di bellissimo timbro e grande resistenza in quanto quasi sempre in scena nella sofferta parte del titolo. Il ruvido personaggio di Rogožin trova un efficace interprete nel baritono bielorusso Vladislav Sulimskij. Il basso inglese Clive Bayley e il mezzosoprano russo Margarita Nekrasova formano la coppia degli scafati Epančin, la cui figlia Aglaja deve al mezzosoprano australiano Xenia Puskarz Thomas le noti dolenti della “ballata del cavaliere povero”. Ben caratterizzato vocalmente e attorialmente il Ganja del tenore slovacco Pavol Breslik, mentre il tenore ucraino Alexander Kravets dà voce al surreale personaggio dell’arrotino, un’invenzione del librettista.

La musica di Weinberg ricorda quella del maestro Šostakovič, ma con una personalità distinta. Tonalità, atonalità, politonalità, complessità di ritmi, sono abilmente utilizzate dal compositore per costruire una partitura ricca di momenti teatralmente spiazzanti come l’assolo alla tastiera di Lebedev o le note dell’ambulanza nella musica che accompagna l’attacco epilettico del Principe, mentre le pagine più turgide stanno accanto a quelle più rarefatte per costruire una sicura tensione narrativa. Una paletta di colori e sensazioni messe in chiara evidenza e perfetto controllo dalla bacchetta della giovane lituana Mirga Gražinytė-Tyla alla guida dell’orchestra dei Wiener Phiharmoniker. Appropriati sono risultati gli interventi del coro maschile del Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor istruito da Pawel Markowicz. Il grande successo di pubblico fa sperare che lo spettacolo possa essere ripreso altrove. La registrazione video è disponibile su medicitv.

⸪