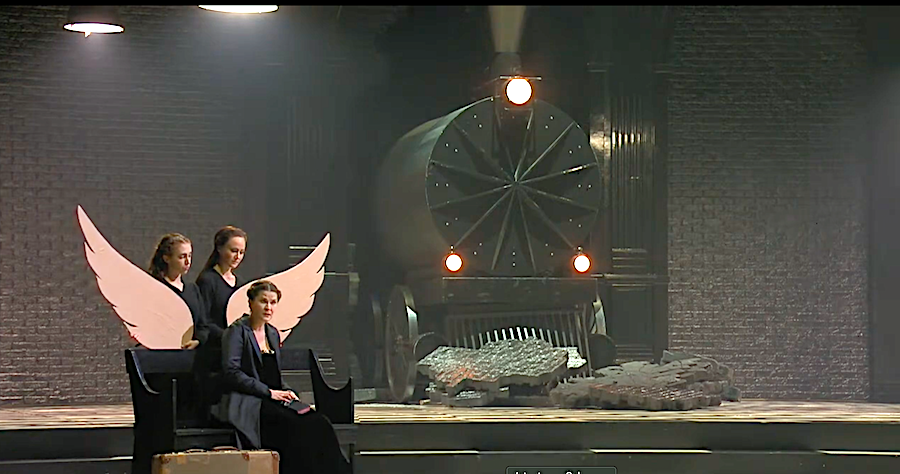

foto © Carole Parodi

•

Giuseppe Verdi, Nabucco

Ginevra, Grand Théâtre, 11 giugno 2023

★★★★☆

ici la version française sur premiereloge-opera.com

ici la version française sur premiereloge-opera.com

A Ginevra il coro è il protagonista del Nabucco

La stagione del Grand Théâtre de Genève, intitolata “Mondes en migration”, termina con un’opera emblematica in cui le peripezie di un popolo che anela a una patria ne sono il soggetto principale. Il libretto di Temistocle Solera è tratto da un episodio dell’Antico Testamento in cui si narra del re di Babilonia Nabucodonosor che conquista la città di Gerusalemme e rende schiavo il popolo ebreo. Nell’Italia del 1842, anno in cui Verdi presentò la sua terza opera – poco dopo il fiasco di Un giorno di regno –, il clima politico suggeriva una lettura correlata alla contemporaneità di allora: con Milano occupata dagli austriaci, era facile per i milanesi identificarsi col popolo ebreo soggiogato dai babilonesi.

Particolarmente attenti a vietare ogni manifestazione che potesse minimamente suggerire un pensiero rivoluzionario, gli austriaci quella sera del 9 marzo non riuscirono però a impedire il bis di quel coro che lamentava le sorti di una «patria sì bella e perduta» e qualche anno dopo il cognome di Verdi diventava l’acronimo di “Vittorio Emanuele Re D’Italia” e il «W VERDI», che i patrioti vergavano sui muri delle case, assumeva un significato che andava ben oltre l’amore degli italiani per la musica del suo maggiore compositore.

Questa lettura risorgimentale della vicenda biblica è spesso presente nelle più recenti produzioni italiane di Nabucco – come è stato ad esempio per la messa in scena all’Arena di Verona di qualche anno fa in cui il regista Arnaud Bernard ha trasportato la vicenda biblica al 1848, anno del culmine dei moti rivoluzionari in Italia, e invece del Tempio di Salomone o degli orti pensili di Babilonia sul palcoscenico troneggiava un fedele modello del Teatro alla Scala.

È con grande curiosità quindi che si è attesa la produzione della brasiliana Christiane Jatahy del Nabucco ora in scena a Ginevra, quasi certi che non ci sarebbero state istanze risorgimentale nella sua lettura. Così è stato, infatti.

Artista ad ampio spettro di varie espressioni artistiche, Jatahy è autrice, regista e cineasta. Si è interessata soprattutto alla relazione tra cinema e teatro e, sul piano dei contenuti, ai problemi razziali. Leone d’oro alla carriera della Biennale di Venezia del 2022, il suo spettacolo Depois do silêncio, presentato poco tempo fa al Piccolo di Milano, ha concluso la sua “Trilogia degli orrori”, orrori che contemplano le meccaniche del fascismo, la mascolinità tossica e il potere politico, il legame tra razzismo e capitalismo.

Con le stessa intensità degli altri suoi spettacoli che hanno fatto scalpore nelle ultime edizioni del Festival d’Avignon, ora Jatahy affronta per la seconda volta la prova della lirica con un approccio originale pur ottenuto con mezzi non inediti per le scene dei teatri d’opera. Ecco infatti due grandi specchi che si muovono obliquamente per riflettere gli attori in scena o il pubblico stesso, una pozza d’acqua in cui far sguazzare i cantanti, gli schermi su cui si proiettano le immagini riprese da due steadycam, i video che complementano le già ricche immagini reali, i coristi sparsi in platea. Nonostante si siano già visti tante altre volte, qui questi mezzi espressivi acquistano però una loro convincente, quasi inedita efficacia, come l’enorme specchio che si trasforma in uno schermo per aumentare il numero dei personaggi in scena facendo così del coro il vero assoluto protagonista. Non è poi una novità, ma ha comunque un suo impatto emotivo, il coro in platea. E allora ci si scopre vicini di poltrona di un soprano che si alza e intona «Gran nume, che voli sull’ale dei venti» oppure quando alla fine riecheggia attorno agli spettatori, in platea e nelle gallerie, il coro «Va’ pensiero» intonato a cappella come finale dell’opera! Finale? Su questo ritorneremo.

Per la sua proposta concettuale la regista organizza uno spettacolo che nel suo apparente minimalismo dimostra una grande complessità e lo dimostra la schiera di persone che vi sono state impiegate: oltre alla drammaturgia di Clara Pons, di casa qui al GTG, alle scene di Thomas Walgrave e Marcela Lipiani, ai costumi di An D’Huys e alle luci ancora di Thomas Walgrave, sono state necessarie le presenze di specialisti per il coordinamento audiovisivo, per lo sviluppo dei sistemi video e della creazione sonora e infine di un direttore della fotografia. Il risultato è una sequenza di immagini di grande impatto: una per tutte quella dell’enorme “mantello” inzuppato d’acqua che sostituisce la corona, il simbolo del potere, con cui si avvolge Abigaille, vestita altrimenti in un tailleur azzurro, quello di molte donne di potere di oggi. La presenza del numeroso coro e di un altrettanto folto numero di comparse riempie il palcoscenico di pieni e di vuoti in cui le vicende personali vengono schiacciate dalle vicende politiche che non lasciano posto all’amore di Fenena e Ismaele: «La storia che stiamo raccontando non si concentra solo su Nabucco come personaggio, ma molto più su una riflessione della conquista di un popolo da parte di un altro e sulla ripetizione storica di questa forma di supremazia. La scrittura del potere, la sua iscrizione nel mondo, non è cambiata e la sua trascrizione – la sua ritrascrizione nel caso di Abigaille – si basa su un’energia di potere che si potrebbe dire maschile, di conquista. Per noi, quindi, questo spettacolo non riguarda solo le persone che comandano, ma anche l’equilibrio tra queste persone e la collettività. Qui, questo grande gruppo di persone si chiama coro, ma non è un’entità unica: è una pluralità di individualità che, sebbene spesso ridotte a essere la stessa cosa, creano dei collettivi. Alla fine, naturalmente, si tratta di tutti noi», dice la regista. E infatti il coro non è monolitico: durante la perorazione di Zaccaria «Oh, chi piange?» alcuni se ne vanno sconfortati, non credono alla sua profezia e il grande specchio che riflette le immagini di noi spettatori induce a farci riflettere ancora più sui temi della nostra contemporaneità.

Questa lettura a-trionfalistica della regista trova una sponda perfetta nella direzione di Antonino Fogliani a capo dell’Orchestra della Suisse Romande. Fin dalle prime note della sinfonia si delinea il tono intimo e sommesso che dominerà la serata. Il grande specchio rimanda l’immagine dell’ampio gesto del direttore messinese, dove le braccia hanno un ruolo ben distinto, con il contributo essenziale della sinistra a definire il volume sonoro e il colore di una partitura che nella sua acerbità fa già intravedere il genio che verrà. La concertazione di Fogliani è sempre attentissima all’equilibrio con le voci in scena così da permettere a Nicola Alaimo di delineare al meglio il personaggio eponimo, che qui assume la grandezza di un Re Lear scespiriano, passando dalla arroganza del potere alla follia, che però lo salva. E come nel miglior Shakespeare, la parola si fa suono e il fraseggio diventa un discorso di grande incisività. Una prova magistrale quella di Alaimo, alla quale il pubblico teatro ha tributato meritate ovazioni.

Non altrettanto potente come proiezione della voce, Riccardo Zanellato è riuscito ugualmente a definire un autorevole Zaccaria per la sensibilità e intelligenza con cui ha saputo utilizzare al meglio il suo strumento vocale in favore di un’efficace espressività. Di proiezione vocale non fa certo difetto l’Abigaille di Saioa Hernández, ma qui ancora più che in passato la cantante spagnola ha saputo gestire la potenza sonora e la particolarità del suo timbro per definire un personaggio a cui ha dato grande presenza in tutte le sue apparizioni. L’Ismaele di Davide Giusti ha avuto momenti di rudezza vocale che col tempo sicuramente si risolveranno mentre ottima prova hanno fornito i quattro membri del Jeune Ensemble del teatro: Omar Mancini (Abdallo), Giulia Bolcato (Anna), William Meinert (Gran Sacerdote) e soprattutto Ena Pongrac, una Fenena di temperamento, sicura presenza scenica, timbro personale e già evidente padronanza tecnica.

E infine il coro, il vero personaggio di Nabucco, qui in una prova tra le più impegnative anche per le particolari richieste registiche, ma sotto la guida di Alan Woodbridge la compagine ha dimostrato grande compattezza e precisione. Al coro è poi affidata l’ultima parola in questa versione: non c’è stato il bis del «Va’ pensiero» nella terza parte, “La profezia”, ma il celebre coro si ascolta una seconda volta dopo un intermezzo sinfonico scritto dallo stesso Fogliani che si collega alle parole di Abigaille morente. Sappiamo che Verdi voleva terminare l’opera sul coro «Immenso Jehova», ma Giuseppina Strepponi, la prima interprete di Abigaille, si era rifiutata di morire fuori scena e voleva avere lei l’ultima parola. A questa richiesta della prima donna, e sua futura moglie, il compositore non aveva potuto far altro che accondiscendere scrivendo un finale, originariamente non previsto, con la conversione della donna. Al Grand Théâtre di Ginevra un finale alternativo è messo in atto dalla regista e dal direttore: sulle note che accompagnano le ultime parole che si spengono sulla bocca di Abigaille «te chiamo… o dio… te venero!… | non ma… le… di… re a me!…» nasce una pagina che utilizza il linguaggio della musica moderna – ricorda vagamente nello stile il finale di Berio per Turandot – che traghetta lo spettatore verso il coro a cappella dei coristi sparsi tra il pubblico mentre intonano appunto una seconda volta il lamento degli «ebrei incatenati e costretti al lavoro» sulle sponde dell’Eufrate.

Chissà come avrebbe reagito il pubblico di Milano o di Parma dove quel coro è un secondo inno nazionale e Verdi è per molti “intoccabile”. Qui sul Lago Lemano l’emozione è intensa e l’entusiasmo incontenibile. Verdi stesso ne sarebbe stato contento, forse.

⸪