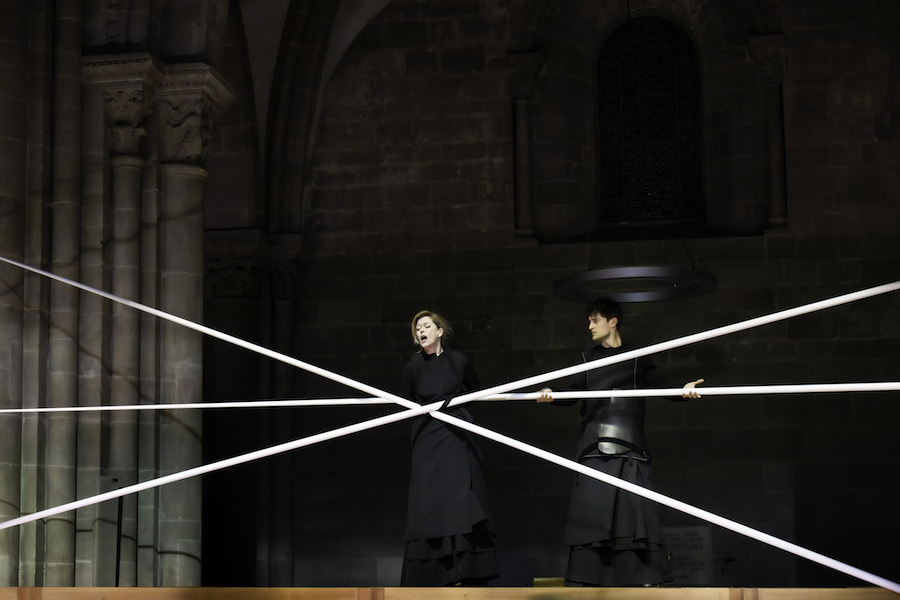

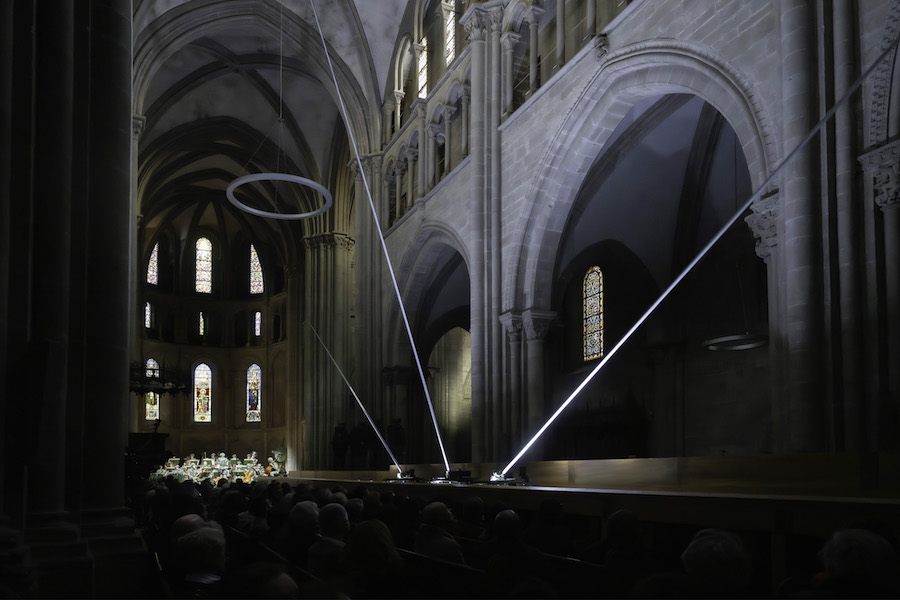

foto © Mattia Gaido

∙

Wolfgang Amadeus Mozart, Die Entführung aus dem Serail (Il ratto dal serraglio)

Torino, Teatro Regio, 8 novembre 2025

![]() ici la version française sur premiereloge-opera.com

ici la version française sur premiereloge-opera.com

Un harem senza scintille, salvo in buca

![]() Mozart’s Die Entführung aus dem Serail reveals his “elusive” nature, mixing wit, drama, virtuosity, and psychological nuance within dazzling orchestration and exotic “Turkish” color. Blonde’s proto-feminist rebellion contrasts with the comic cruelty of Osmin. The work’s history, past Turin productions, and Versailles staging frame a mixed revival: uneven singing and staging, redeemed by Gianluca Capuano’s exceptional, vibrant conducting.

Mozart’s Die Entführung aus dem Serail reveals his “elusive” nature, mixing wit, drama, virtuosity, and psychological nuance within dazzling orchestration and exotic “Turkish” color. Blonde’s proto-feminist rebellion contrasts with the comic cruelty of Osmin. The work’s history, past Turin productions, and Versailles staging frame a mixed revival: uneven singing and staging, redeemed by Gianluca Capuano’s exceptional, vibrant conducting.

La produzione del Ratto dal serraglio al Regio risulta esteticamente curata ma teatralmente debole: lo spettacolo di Michel Fau, nato per Versailles, appare estraneo alla sala torinese e la regia manca di un’idea forte. Cast diseguale, con Leonor Bonilla e Manuel Günther eccellenti ma protagonisti deludenti. Trionfa invece la direzione luminosa, teatrale e magistrale di Gianluca Capuano.

“Inafferrabile” è definito Mozart da Alberto Bosco nel suo intervento sul programma di sala, soprattutto il Mozart de Il ratto dal serraglio, secondo titolo della stagione del Regio di Torino. La sua inafferrabilità sta nell’ambiguità e nella natura sfuggente della musica in questo Singspiel, che è allo stesso tempo leggero e profondo, comico e drammatico, unisce virtuosismo canoro e caratterizzazione psicologica, orchestrazione brillante e raffinatezza.

Femminista ante litteram, Blonde minaccia la rivoluzione delle donne dell’harem come risposta alle avances del pascià che l’ha rapita assieme alla padrona. È su questo argomento di Gottlieb Stephanie il Giovane che nel 1782 Mozart compone Il ratto dal serraglio, appena arrivato a Vienna dopo aver lasciato Salisburgo per essere più libero, finalmente emancipato dal giogo dell’arcivescovo Colloredo. Libero anche dall’opera seria italiana, scrive con questa commedia musicale il suo primo Singspiel in lingua tedesca. La moda del tempo è quella delle turcherie, e Wolfgang se la gode appieno: fanfare di giannizzeri, strumenti esotici e percussioni a profusione. Lo stesso imperatore si lascerà convincere, ma a modo suo: «Troppo bello per le nostre orecchie e troppe note». «Giusto quanto basta!», la risposta del compositore.

Il libretto è divertentissimo: esilaranti le rime con cui Osmin risponde a Belmonte nel primo duetto, per poi minacciare Pedrillo di venire «prima decapitato, poi impiccato, quindi impalato su picche roventi, quindi abbruciato e poi legato e fatto affogare, e finalmente scuoiato». Esattamente in quest’ordine. Chissà le risate che si sarà fatto il ventiseienne Mozart!

Negli anni successivi l’opera venne rappresentata spesso in Italia – a una rappresentazione del 1807 assistette anche Stendhal, che ne riferisce nella sua Vie de Rossini – per poi quasi sparire: la mentalità romantica poco apprezzava questo gioco disinvolto di sentimenti e, come per il Così fan tutte, bisognerà aspettare tempi più moderni. In Italia Il ratto dal serraglio verrà eseguito in forma di concerto, e in lingua italiana, all’EIAR solo nel 1934, mentre l’anno successivo si avrà un allestimento scenico alla Pergola di Firenze, questa volta in lingua originale. A Torino si ricorda la produzione del 1970 al Teatro Nuovo con il Belmonte di Luigi Alva e, al nuovo Regio, quella del 1983 con il Pedrillo di lusso di William Matteuzzi. L’ultima apparizione torinese fu nel 2006, con la regia di Davide Livermore.

Questo nuovo Ratto dal serraglio arriva dall’Opéra Royal di Versailles: uno spettacolo, in lingua francese e con il regista che interpretava anche la parte di Selim, registrato sia su CD sia su DVD e visibile anche su YouTube. L’autore della messa in scena è Michel Fau, popolare attore comico francese che nei suoi spettacoli combina recitazione, maschere, travestimenti e invenzioni visive, unendo teatro classico e contemporaneo. Nel campo della regia lirica, come aveva già fatto con il Dardanus di Rameau a Bordeaux dieci anni fa, Fau mette in scena una rappresentazione che riprende i cliché dell’opera barocca, reinventando lo spettacolo come si sarebbe potuto realizzarlo nel XVIII secolo: ecco quindi l’impianto scenografico di Antoine Fontaine ricreare l’architettura moresca con colori sgargianti e utilizzando la falsa prospettiva del teatro barocco, mentre il sofisticato gioco luci di Joël Fabing ricrea l’atmosfera dei teatri settecenteschi grazie ai fari bassi – così che il quartetto del secondo atto diventa una sorta di teatro delle ombre, con le sagome dei personaggi proiettate sullo sfondo della scenografia. I costumi sgargianti di David Belugou completano il look di questo spettacolo originariamente destinato a una sala di 750 posti costruita nell’ala nord del castello di Versailles, una sala per la cui costruzione Luigi XV aveva affidato l’incarico all’architetto Jacques Ange Gabriel, che utilizzò il legno per imitare il marmo e contenere in tal modo i costi dell’impresa.

Tutt’altro ambiente ora quello del Regio: diverse le dimensioni, diversi i materiali, diverso lo stile architettonico. Quello che a Versailles era un progetto perfettamente coerente col contenitore, nella sala molliniana denuncia una certa estraneità e sa di ricostruzione museale, piacevole ma poco più. La scena è praticamente unica: un praticabile mobile, delle quinte e un soffitto che si abbassa definiscono i diversi ambienti. Non c’è traccia delle prodigiose macchine sceniche barocche ancora in funzione nella sala di Versailles. A questo si aggiunge una regia – ripresa da Tristan Gouaillier – che è eufemistico definire sobria, e senza un’idea forte. Anche un’opera apparentemente semplice come questa poteva suggerirla – per lo meno l’aveva suggerito a Christof Loy nella sua rivelatrice lettura al Liceu di Barcellona nel 2010 o a McVicar a Glyndebourne cinque anni dopo. Dopo una prima parte piuttosto piatta dal punto di vista registico – i tre atti qui sono divisi un po’ incongruamente in due – la seconda offre qualche elemento in più, fino al finale con la “beatificazione” del magnanimo Selim, che s’invola su un tappeto volante. Per il resto la recitazione risente del problema del Singspiel: lunghe parti recitate in tedesco (a Versailles erano in francese) da interpreti che non sembrano dimostrare grandi capacità attoriali e dove neanche l’unico attore, Sebastian Wendelin, riesce a delineare un Selim memorabile.

Parzialmente deludenti i cantanti. Alasdair Kent era stato molto ammirato nel suo registro di haute-contre come Achille nell’Iphigénie en Aulide di Gluck ad Aix-en-Provence e come Toante nell’Ifigenia in Tauride di Traetta a Innsbruck. Anche a Torino, nel Matrimonio segreto, era stato un Paolino di grande stile, ma qui il ruolo di Belmonte si è rivelato impegnativo per i suoi mezzi: l’aria di ingresso «Hier soll ich dich denn sehen» è stata affrontata con troppe incertezze e le successive, nonostante un delicato uso di piani e pianissimi, sono risultate poco convincenti, con una voce poco proiettata e agilità non fluide. Olga Pudova è stata Regina della Notte in più occasioni, una scoppiettante Zerbinetta, ma anche un’Olympia un po’ troppo meccanica. La sua Konstanze ha limiti di volume, ma soprattutto di espressività: le pagine più elegiache, come «Traurigkeit ward mir zum Lose» e «Ach, ich liebte», non lasciano il segno, e quelle più pirotecniche, come «Martern aller Arten», sembrano eseguite con una prudente perizia. La tessitura di Osmin comprende note estremamente basse che Wilhelm Schwinghammer riesce a realizzare a scapito della sonorità e la caratterizzazione buffa del personaggio non è tra le più riuscite. I migliori cantanti in campo si rivelano gli interpreti dei servitori: la Blonde di Leonor Bonilla è un miracolo di freschezza, allegria e tecnica vocale; lo stesso si può dire per il Pedrillo di Manuel Günther.

La componente migliore della serata si è dimostrata la direzione di Gianluca Capuano, massimo interprete di questo repertorio e debuttante in questo teatro. Fin dalle prime note dell’ouverture nel solare do maggiore – con i colpi dei Deutsche Trommel (tamburo a due pelli con corde di risonanza), dei Türkische Trommel (una specie di grancassa) e dei campanelli su un bastone sormontato da una mezza luna (il çevgen turco o Schellenbaum in tedesco), strumenti “speciali” inseriti nell’organico usuale dell’orchestra del teatro – il particolare colore orchestrale è immediatamente stabilito. Nella sua forma di sonata abbreviata, senza un vero e proprio sviluppo centrale, il pezzo afferma la straordinaria teatralità della musica: il carattere marziale del primo tema, in fortissimo, con le “chiamate militari” di corni e oboi, dipinge lo scenario orientale; il secondo tema, più lirico e galante e affidato agli archi, ha una dolcezza “occidentale” che prefigura gli affetti dei personaggi di Belmonte e Konstanze. Le percussioni “turche” ritorneranno a più riprese nel corso dell’opera non come riempitivo coloristico, ma quale motore ritmico propulsivo, elemento perfettamente individuabile nella direzione di Capuano, estremamente varia nelle dinamiche, illuminante ed espressiva. Una delizia di concertazione con un Mozart ricreato nella bellezza del suono, teatrale e fluido.

Vedi anche su iltorinese.it

⸪