•

Richard Strauss, Salome

Napoli, Teatro di San Carlo, 20 marzo 2025

![]() ici la version française sur premiereloge-opera.com

ici la version française sur premiereloge-opera.com

Una Salome nuova nell’impatto ecologico ma vecchia nella concezione

L’altro ieri a Roma Alcina, questa sera a Napoli Salome. Un’altra donna incantatrice e altrettanto pericolosa, un altro caso di seduzione mancata. 170 anni separano la maga di Händel dalla ragazzina necrofila di Strauss, Una respinta da Ruggiero che aveva ammaliato con i suoi incantesimi, l’altra respinta da Jochanaan, profeta illuminato dal divino.

Altri 120 anni e siamo all’oggi, con una produzione non nuova per il San Carlo: è la ripresa infatti della messa in scena di Manfred Schweigkofler del novembre 2014, uno spettacolo nato tre anni prima per i teatri di Bolzano, Modena e Piacenza. E ci sarebbe stata anche la ripresa del 2021 se non ci fosse stato di mezzo il Covid a cancellarla.

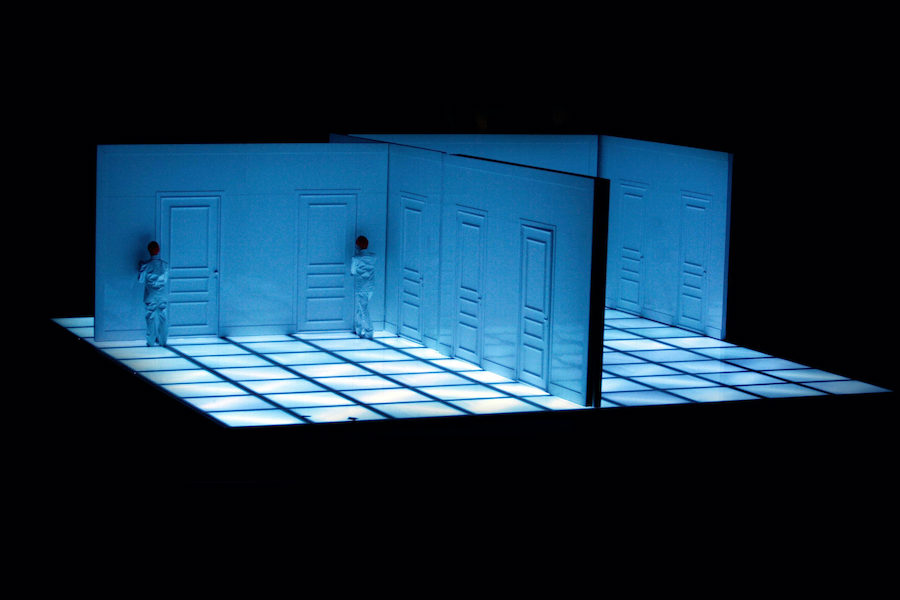

Non era uno spettacolo particolarmente nuovo neanche allora, però. Negli anni successivi Van Hove, Castellucci, Warlikowski, Michieletto, Loy, Černjakov e Kosky, quest’ultimo proprio un anno fa a Roma, avrebbero fornito la loro versione. Quella di Schweigkofler non risulta particolarmente originale e delle sue intenzioni espresse nell’intervista pubblicata sul programma di sala ben poco rimane in una lettura che non è neppure illuminante sulla psicologia dei personaggi e sulle morbose relazioni con la principessa di giudea dei tre uomini: Jochanaan, Erode e Narraboth. La vicenda è trattata in maniera didascalica in un’ambientazione senza tempo: il disegno scenico di Nicola Rubertelli, illuminato dalle fredde luci di Claudio Schmid, mostra una scalinata racchiusa tra due alte mura, mentre uno specchio a 45° riflette dall’alto il palcoscenico – rivelando un disegno che ricorda una tela di Chagall – così come l’interno della cisterna, una prosaica botola con scaletta che porta al sotto palco. Un elemento questo dello specchio del tutto inutile nell’economia dello spettacolo se non quello di mostrare anche al pubblico della platea il pavimento della scena.

Se i registi predetti hanno tutti evitato in un modo o nell’altro l’immagine grandguignolesca della testa mozza – nascosta in una scatola per Warlikowski, trasformata in testa di cavallo per Castellucci… – Schweigkofler non rinuncia invece a mostrare il capo sanguinante per il facile raccapriccio del pubblico. Anche la danza dei setti veli, che ha spinto la fantasia degli altri metteur en scêne a soluzioni inedite, qui è invece banalmente eseguita da sette fanciulle, una per ogni velo… La morbosa sensualità della danza rimane però tutta nella musica, certo non nella ingenua coreografia di Valentina Versino in cui si inseriscono anche i movimenti della cantante, con risultati non propriamente esaltanti.

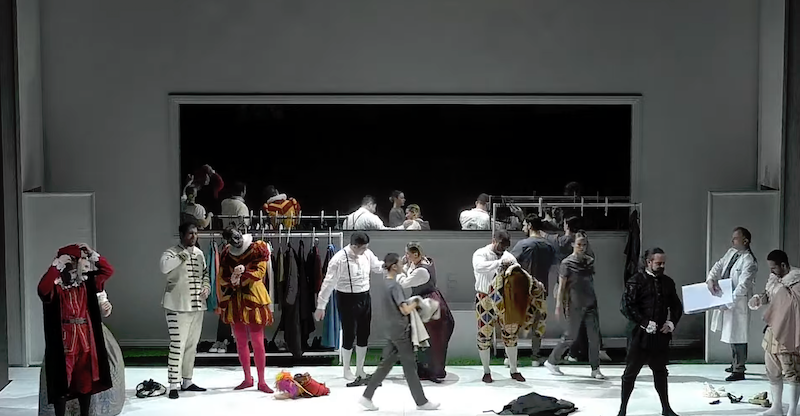

Nuovi rispetto alla produzione del 2014 sono i costumi, qui disegnati con tocchi orientali da Daniela Ciancio e confezionati con un nuovo materiale, lo ScobySkin, un tesssuto bio-based che non utilizza né alberi, né animali, né sostanze chimiche artificiali, ma è realizzato a partire da fogli di nanocellulosa ottenuta con un processo di fermentazione batterica a partire da scarti di frutta a chilometro zero. Un esempio virtuoso di riduzione dell’impatto ambientale in tutto il ciclo, dalla produzione allo smaltimento, come riporta il programma di sala.

La concertazione dell’opera è affidata al direttore musicale Dan Ettinger che della lussureggiante partitura più che la sensualità accentua i toni barbarici, brutali, con livelli sonori tali da coprire le voci in scena, ma grazie all’orchestra del teatro in gran forma, si dimostra molto abile a districarsi nella fitta rete tematica e nei subitanei cambi di ritmo e rendendo appieno i colori ora rutilanti ora lividi di questa musica.

La parte del titolo è affidata alla voce di Ricarda Merbeth che non ricrea esattamente la figura di un’adolescente viziata e manipolatrice, ma di una donna ossessionata fino alla follia dalla figura del profeta, probabilmente il primo uomo che ha risvegliato le sue pulsioni sessuali che non più represse esplodono nel raccapricciante finale. Cantante che ha sviluppato nel tempo una carriera molto diversificata, da soprano coloratura a soprano wagneriano, Ricarda Merbeth ha uno strumento poderoso espresso in un’impegnativa estensione, ma non riesce a ricreare la complessa personalità della figliastra di Erode e la sua presenza scenica sembra volersi rifare a modelli del passato quale la Theda Bara del film di Edwards del 1918, con gran roteare di mantelli e sguardi intensi, piuttosto che a più moderne interpretazioni.

Il baritono americano Brian Mulligan sarà nuovamente Jochanaan tra un mese per l’inaugurazione del prossimo Festival del Maggio Musicale fiorentino. Voce dal timbro chiaro e dall’elegante canto declamato, forse a causa della regia non ha l’autorevolezza che ci si aspetta dal personaggio e anche scenicamente la sua figura non emerge con la dovuta evidenza. Sarà anche per il fatto che tutto vestito com’è non si capisce come Salome possa innamorarsi del suo corpo: «Ton corps est blanc comme les neiges qui couchent sur les montagnes, de Judée, et descendent dans les vallées. Les roses du jardin de la reine d’Arabie ne sont pas aussi blanches que ton corps. […] Il n’y a rien au monde d’aussi blanc que ton corps. — Laisse-moi toucher ton corps !» (Il tuo corpo è bianco come le nevi che si stendono sui monti della Giudea e scendono nelle valli. Le rose del giardino della regina d’Arabia non sono bianche come il tuo corpo. […] Non c’è nulla al mondo che sia bianco come il tuo corpo. – Fammi toccare il tuo corpo!), come dice il testo originale di Oscar Wilde.

Erode è spesso connotato in maniera caricaturale, non qui dove Charles Workman ridà al monarca la sua dignità regale anche se la voce è spesso coperta dall’orchestra e si perdono le sottigliezze della sua interpretazione. Lo stesso avviene per l’Erodiade di Lioba Braun, ma qui c’è da prendere in considerazione una certa usura dello strumento vocale. Buone si dimostrano le parti secondarie di Narraboth con un lirico John Findon e del Paggio di Štěpánka Pučálková. Nella complessità della trama teatrale sono efficaci i membri del quintetto di litigiosi ebrei: Gregory Bonfatti, Kristofer Lundin, Sun Tianxuefei, Dan Karlström e Stanislav Vorobyov. Apprezzabili anche gli altri cantanti, tra cui due artisti del coro del teatro.

Applausi non fragorosi hanno salutato dopo il cruento finale gli artefici dello spettacolo. Molti spettatori sembravano ansiosi di passare al guardaroba.

⸪