foto @ Daniele Ratti

∙

Giacomo Puccini, Trittico

Torino, Teatro Regio, 18 giugno 2024

★★★★☆

Coniugare tre volte la morte: il Trittico conclude in bellezza la stagione del Regio

Prima di arrivare al Trittico che conosciamo Puccini aveva preso in considerazione altri progetti. La sua intenzione era quella di accostare alla tradizionale opera in cui un unico soggetto viene sviluppato in più atti, tre atti unici diversi ma sottesi a un’idea unitaria. Era il caso del progetto pensato ai primi mesi del ‘900, ossia quello di mettere in musica i tre titoli della saga umoristica di Tartarin de Tarascon di Alphonse Daudet, o quell’altro preso in considerazione qualche anno dopo utilizzando tre novelle di Maksim Gor’kij, un progetto discusso con Valentino Soldani e Luigi Illica ma poi accantonato, anche se rimase qualcosa dell’ambientazione della prima novella, La zattera (due chiatte sul Volga), per la chiatta sulla Senna del Tabarro e anche la figura di donna fragile e infelice della seconda novella di Gor’kij, Ventisei uomini e una donna, forse lasciò qualche segno su Suor Angelica.

Bisogna arrivare però al 1912, quando a Parigi al Théâtre du Grand Guignol Puccini assiste al dramma in un atto La Houppelande (La palandrana) di Didier Gold – autore tra l’altro nel 1913 di una Histoire de Manon Lescaut – che gli sembrò di grande efficacia teatrale. Il secondo scomparto del trittico avrebbe dovuto essere affidato a Gabriele D’Annunzio e il terzo a Tristan Bernard, per realizzare così le tre parti di uno schema costituito di tre episodi contrastanti: «uno orripilante, uno sentimentale e uno farsesco». Affidato il libretto a Giuseppe Adami, Il tabarro non fu pronto se non alla fine del 1916 – nel frattempo c’era stata La rondine – mentre più veloce fu la composizione degli altri due atti unici, affidati questi alla penna di Giovacchino Forzano. Finalmente il Trittico debuttava a New York il 14 dicembre 1918, assente l’autore: nonostante la Grande Guerra fosse finita i viaggi in mare erano ancora molto difficoltosi e il Maestro preferì rimanere in patria per seguire la prima italiana al Costanzi un mese dopo, l’11 gennaio 1919. Dopo i primi contrastati giudizi, il Trittico di Puccini ha raggiunto una grande popolarità e ancora oggi è tra i suoi lavori più eseguiti, nonostante la difficoltà di mettere in scena in una stessa serata tre opere così diverse e con così tanti interpreti.

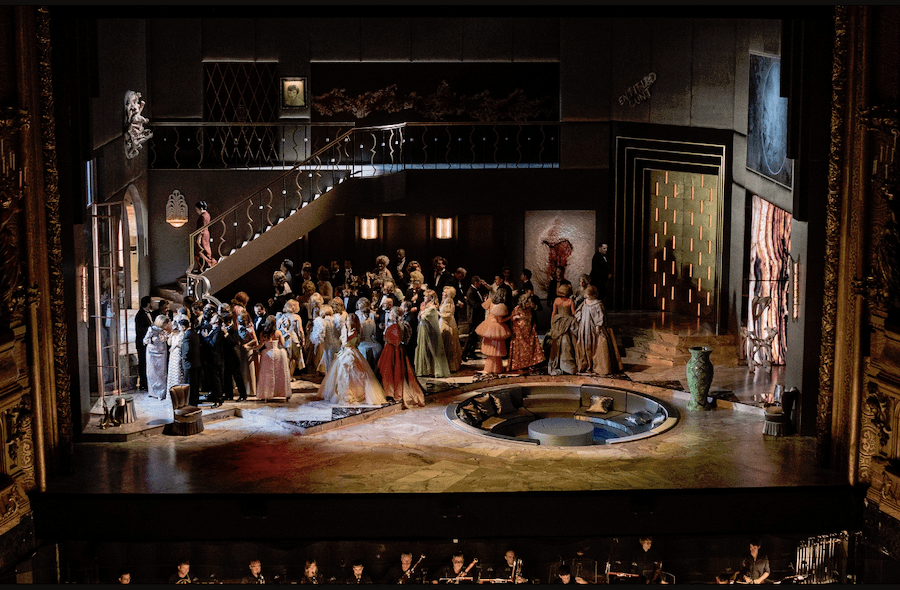

Arriva ora al Teatro Regio di Torino a conclusione della sua stagione la produzione de La Monnaie del 2022 con la regia di Tobias Kratzer ripresa da Ludivine Petit. Rappresentato nella sua completezza, così come voleva l’autore, il Trittico permette di apprezzare tre opere differenti tra di loro ma mutualmente necessarie, tre visioni della vita (e della morte) interconnesse da sottili legami. Uno di questi è appunto la morte, che viene citata quattro volte nel Tabarro, cinque in Suor Angelica, curiosamente mai nel Gianni Schicchi dove il morto è sulla scena! In particolare la morte del bambino di Giorgetta e Michele («l’anno scorso là in quel nero guscio | eravamo pur tre… c’era il lettuccio | del nostro bambino») si lega a quella del bambino di Suor Angelica e questo particolare è messo in evidenza dal regista là quando le suore del monastero sfogliano con avidità le pagine di un giornaletto con la storia illustrata del Tabarro. E sono le immagini della maternità e della vita coniugale a destare la nostalgia delle recluse.

Diversamente da chi ha cercato di unificare l’ambientazione dei tre atti unici – Michieletto nel 2016 a Roma, Lotte de Beer a Monaco l’anno dopo – Kratzer fornisce di ognuno un’immagine visiva e un approccio del tutto differenti l’uno dall’altro: la scenografa Rainer Sellmaier, che firma anche i costumi, ricrea tre mondi completamente diversi per colore, taglio visivo, stile. Per Il tabarro sceglie di dividere la scena in sezioni, un po’ come aveva fatto Philipp Stölzl a Salisburgo per Cavalleria & Pagliacci: il ponte della chiatta, la misera stanza con le pareti di lamiera, la stiva, la riva con il lampione e le prostitute sono i riquadri di una graphic novel dai colori rossi e neri, alla Sin City di Frank Miller, come evidenziato dal carattere tipografico del titolo che campeggia in alto a sinistra.

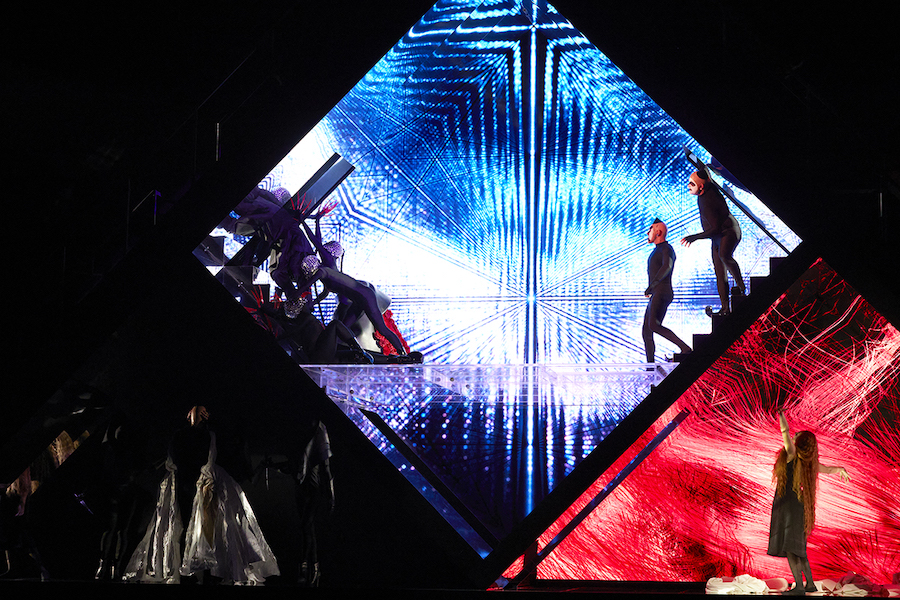

Tutt’altra atmosfera per Suor Angelica: un palcoscenico vuoto con solo una lunga panca nel fondo che accoglie l’andirivieni delle monache mentre su uno schermo si proiettano le immagini in bianco e nero del monastero, delle celle, dei corridoi, del parlatorio. Immagini che prolungano la scena e dove i personaggi talora continuano in video quello che è iniziato dal vivo, o viceversa. Non proprio mistico, anzi ironico il finale. Nessuna apparizione mariana: il giornaletto trovato nella cella di una suora viene gettato nel caminetto ma una fiamma lambisce una sedia e dà fuoco alla stanza e poi all’intero convento. Ed è su uno sfondo di fiamme che vediamo la figura del figlioletto.

Come in uno zapping televisivo ci troviamo in un’ambientazione totalmente diversa per Gianni Schicchi: una gradinata per parte del pubblico e pochi pezzi d’arredamento moderno. Buoso Donati si versa un bicchiere di vino, rilegge compiaciuto il testamento che firma e nasconde nella busta del disco di Suor Angelica che sta ascoltando per poi essere colpito da un attacco di cuore e rimanerci secco. Invece del letto qui c’è la lounge chair di Charles Eames ad accogliere prima il cadavere di Buoso, poi il corpaccione di Gianni Schicchi per la burla che lo condanna all’inferno dantesco. Con un telecomando trovato per caso dall’alto scende una vasca – a Bruxelles, molto più opportunamente, usciva dal pavimento – piena di schiuma in cui si infilano allegri i personaggi e il crescendo comico è così esaltato a dovere dopo i drammi dei primi due titoli. Il pubblico fa parte dell’azione occupando la gradinata dello sfondo ed è invitato a interagire con «Oh!» di meraviglia, risate e applausi sollecitati da assistenti di scena dello studio televisivo in cui si immagina sia girato il reality show. Anche i testimoni del notaio Ser Amantio sono presi dal “pubblico”. Questo è lo spettacolo che Michele guardava sullo schermo della sua televisione nel Tabarro. Il cerchio così si chiude. Tobias Kratzer riesce a creare una messa in scena contemporanea mantenendo perfettamente leggibile la narrazione e il tono di ogni singola vicenda.

Note positive anche sul piano musicale dove la lettura di Pinchas Steinberg asseconda i pregi di queste tre partiture, che si scoprono ogni volta sorprendentemente moderne. La musica del Tabarro mette in primo piano «la signora Senna», con lo sciabordio dell’acqua sulle pareti della chiatta, qui un lento motivo ondeggiante che avrebbe potuto scrivere Debussy (viene alla mente Nuages, il primo movimento dei suoi Trois nocturnes) che disegna il pigro scorrere dell’acqua del fiume nella calura estiva. Poi i suoni si fanno più materici – i clacson delle imbarcazioni, le voci e i canti dalle rive, i miagolii dei gatti… – e l’orchestra assieme alle voci ci dà il Puccini più amato, quello dell’incontenibile slancio lirico del duetto di Giorgetta e Michele che si lasciano andare alla struggente nostalgia della loro Belleville prima del brusco tragico finale. Cambio d’atmosfera con Suor Angelica dove Steinberg adatta i suoni orchestrali all’ambiente claustrale in cui però scorrono brividi di una vita non vissuta nello struggimento di Suor Genovieffa per un agnellino o di Suor Dolcina per «un panierin di noci. Buone con sale pane!» (nella regia di Kratzer la suora affonda con voluttà le dita in un barattolo di Nutella…). Anche nel momenti più turgidi di possenti sonorità, il direttore israeliano riesce a mantenere la trasparenza dell’orchestra e la varietà dei sette episodi che scandiscono la via crucis di Suor Angelica: La preghiera, Le punizioni, La ricreazione, Il ritorno dalla cerca, La zia Principessa, La grazia, Il miracolo. Ancora cambio di tono per l’episodio di Gianni Schicchi, dove lo humour nero del libretto trova nella musica di Puccini un insolito corrispondente, anche se sono gli squarci lirici di «Firenze è come un albero fiorito» e di «O mio babbino caro» a fissare indelebilmente nella memoria questo gustosa farsa. Momenti adeguatamente sottolineati dalla sapiente direzione di Steinberg.

Buona parte dei numerosi interpreti è presente in due dei tre titoli come Roberto Frontali che dopo il brusco Michele nel Tabarro, riprende il Gianni Schicchi interpretato nel film di Michieletto, un personaggio costruito per sottrazione, scevro di stucchevoli effetti, ma ancora più efficace. Elena Stikhina, prima Giorgetta, poi Suor Angelica, dimostra grande espressività con il suo strumento vocale messo duramente alla prova nella seconda parte con risultati giustamente premiati dall’entusiasmo del pubblico. Samuele Simoncini è un Luigi introverso dai generosi mezzi vocali piegati a una efficace definizione del personaggio. Annunziata Vespri è una Frugola forse un po’ troppo querula, meglio come Suora zelatrice. Il bel timbro e la presenza scenica di Roberto Covatta si evidenziano prima come Tinca e poi come Gherardo. Gianfranco Montresor (Talpa in Tabarro) diventa lo stralunato Simone anche lui tentato dalla Jacuzzi in Gianni Schicchi. Lucrezia Drei evidenzia il suo chiaro luminoso mezzo vocale in ben tre parti: Una giovane amante, Suor Genovieffa, ma soprattutto come Lauretta riscuote un meritato successo dopo «O mio babbino caro». Matteo Mezzaro dopo essere stato Un giovane amante, interpreta un trascinante Rinuccio col pandoro in mano e l’acuto ben proiettato. E infine tre signore della scena lirica hanno dato il loro prezioso contributo come La gelida zia principessa di Anna Maria Chiuri in outfit di lusso sbattuto in faccia alle povere suore, La badessa riconoscibile fin dalle prime note di Monica Bacelli e la Zita dell’inossidabile Elena Zilio.

Tra gli artisti del Regio Ensemble che ormai hanno raggiunto grande sicurezza vocale e vivace presenza scenica ci sono Irina Bogdanova (in tre parti: Voce di sopranino, Prima sorella cercatrice e Nella; Ksenia Chubunova (Suor Dolcina); Tyler Zimmerman (Betto). Si fanno ancora notare per il bel timbro e l’espressività Enrico Maria Piazza (Venditore di canzonette) e Andres Cascante (Marco).

Solido entusiasmo alla recita degli under 30 con un pubblico attento, partecipe, educatissimo e senza tosse… Innumerevoli le chiamate da parte di giovani che sembrano rivelarsi più preparati di certi abbonati. Chissà, il pubblico di domani forse sarà migliore di quello di oggi.

⸪