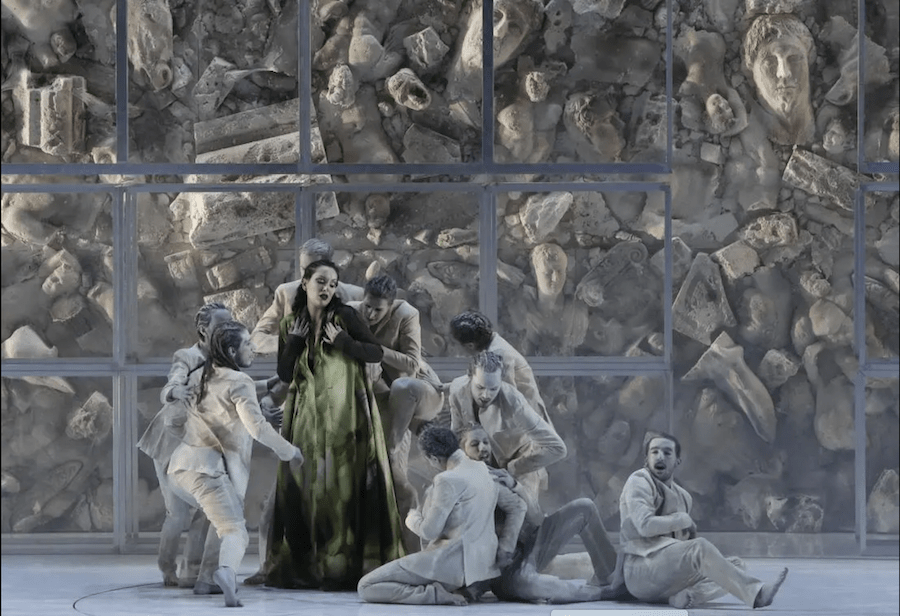

foto © Andrea Macchia

∙

Jacques Offenbach, Un mari à la porte

Torino, Teatro Regio, 6 ottobre 2023

Grande o piccola, l’opera è francese a Torino

Soffia un vento transalpino sul teatro lirico torinese: anche il secondo titolo della sua stagione arriva dalla Francia, ma dopo il grand-opéra de La Juive, nella sala più raccolta del Piccolo Regio Puccini va in scena un’operetta di Jacques Offenbach, Un mari à la porte. Creata il 22 giugno 1859 ai Bouffes-Parisiens su libretto di Alfred Delacour e Léon Morand, dopo il successo strepitoso di Orphée aux enfers con questo lavoro Offenbach torna al genere sans façon delle sue prime opere – Les deux aveugles, Le violoneux, Ba-ta-clan, Croquefer… – lavori brevi di argomento leggero e con pochi personaggi: nei piccoli teatri parigini si potevano rappresentare pièce con al massimo tre personaggi. Le norme erano nel frattempo cambiate ma con Un mari à la porte Offenbach sembra volersi burlare di quelle vecchie leggi poiché i personaggi sono sì quattro, ma solo tre sono in scena: il quarto rimane dietro la porta e appare solo nel finale. La situazione ricalca quella delle pochade di Eugène Labiche che in quegli stessi anni presentava sulla scena buffe vicende di coppia: Un mari qui prend du ventre (1854), Les cheveux de ma femme (1856), Le clou aux maris (1858)… È una satira della morale della società del tempo, perbenista fino all’ipocrisia, e soprattutto del matrimonio, massimo esempio di convenzione borghese.

Qui la situazione ha quasi del surreale: inizia con un uomo, Florestan Ducroquet, che salta fuori dal camino per ritrovarsi in un boudoir elegantemente arredato («Oú diable suis-je? Ahhhh! Parfum de boudoir… Je suis chez une femme… une jolie femme peut-être…»). Musicista spiantato e libertino il venticinquenne bellimbusto è in fuga da un marito geloso e dai creditori, in particolare da un ufficiale giudiziario che si rivelerà il padrone di casa. L’uomo si nasconde all’arrivo di due donne, Suzanne, novella sposa, e l’amica Rosita. In lite col marito Henri per futili motivi, Suzanne vuole lasciarlo fuori della porta per punizione, ma si vede costretta a farlo soprattutto per salvare l’onore, per non essere scoperta in camera con uno sconosciuto appena uscito dall’armadio. L’atteggiamento inizialmente incredulo e divertito del marito che non crede alla presenza di un uomo nella sua camera si trasforma poi in vera gelosia e come il Conte de Le nozze di Figaro lo sposo minaccia di buttare giù la porta con mezzi pesanti. Ma una corda, che appare come deus ex machina e che permette a Florestan di porsi in salvo, e una chiave recuperata in giardino portano allo scioglimento dell’impiccio con sollievo di tutti quanti.

La partitura di Un mari à la porte è andata perduta: si ha soltanto lo spartito per canto e pianoforte sul quale viene ogni volta costruita l’orchestrazione, qui affidata ad Alessandro Palumbo. Riccardo Bisatti dirige l’orchestra del Teatro Regio ridotta a una smilza compagine di 19 strumentisti – flauto, oboe, clarinetto, fagotto, due corni, percussioni e archi. Le dimensioni raccolte della sala e dell’orchestra sono ideali per ricreare l’atmosfera che si respirava ai Bouffes-Parisiens, ma la buona volontà e la dedizione del giovane maestro concertatore non fanno il miracolo e l’esecuzione è corretta e gustosa ma manca quel quid che rende unici per la loro strampalata comicità (i francesi la chiamerebbero cocasserie) le partiture del compositore franco-tedesco. L’orchestrazione non si fa notare per particolare brillantezza e gli interventi degli strumenti a fiato non risultano molto incisivi, più convincenti gli archi nei trascinanti ritmi di danza. Valzer e mazurke vengono infatti a interrompere i dialoghi recitati.

Il ridotto cast è costituito da alcuni dei giovani interpreti del Regio Ensemble come il mezzosoprano Xenia Chubunova, una moglie rassegnata con ancora l’abito da sposa. Il timbro è caldo ma la dizione poco chiara e non sempre è a suo agio nelle parti recitate. Il tenore Paweł Żak, un Florestan scenicamente vivace ma affetto da una pronuncia inaccettabile del francese, ha a disposizione uno dei sei momenti musicali dell’opera, quella “lamentation de Florestan” in cui Offenbach prende in giro il grand-opéra con la sua esagerata drammaticità. Il baritono Matteo Mollica, il marito fuori della porta, ha un ruolo piuttosto ridotto che non mette in risalto le qualità dell’interprete: si limita a poche frasi e solo nel finale si unisce a tutti gli altri per riprendere il refrain «Tu l’as voulu, Georges Dandin», riferimento al personaggio della comédie-balet di Molière e Lully, dove un ricco contadino in cambio della sua fortuna acquisisce un titolo nobiliare, un rango e una moglie che però si rivela ribelle.

Resta il personaggio di Rosita a cui Offenbach ha conferito la parte più brillante e il solo numero musicale solistico dell’operetta, ma il soprano Amélie Hois, l’unica di madrelingua e ascoltata con piacere come Papagena e in Powder her Face, pur indisposta accetta generosamente di cantare lo stesso ma ne risente la brillantezza dei suoi interventi e purtroppo vengono a mancare le acrobazie vocali della sua “valse tyrolienne”, risolte all’ottava inferiore.

La regia dello spettacolo è affidata ad Anna Maria Bruzzese, la coreografa de Il paese dei campanelli visto a Martina Franca e a Novara, la quale riesce a gestire con efficacia l’andirivieni dei personaggi sul minuscolo palcoscenico ma senza particolari guizzi di lettura. Neppure l’impianto strettamente realistico della scenografa Claudia Boasso tenta qualcosa di nuovo con il suo boudoir meticolosamente riprodotto secondo il gusto di metà Ottocento, dove una tavola è già approntata per una romantica cenetta tête-à-tête ma l’impressione è quella claustrofobica di una gabbia dorata in cui richiudere la condizione femminile del tempo. Coerenti sono gli elaborati costumi di Laura Viglione, colonna portante della sartoria del Teatro Regio mentre Andrea Rizzitelli si occupa del gioco luci i cui cambiamenti di colori sottolineano i momenti clou della vicenda, come quando l’ambiente si tinge di verde allorché i tre gaudenti sentono l’effetto inebriante dell’assenzio che hanno appena tracannato.

Si è trattato dunque della lodevole proposta di un titolo poco frequentato – l’ultima delle scarse rappresentazioni in Italia è stata quella fiorentina del 2019, bicentenario della nascita di Offenbach – e dopo l’opulenza de La Juive inaugurale era giusto puntare su un modello di teatro in musica totalmente differente. Che però ha dimostrato come sia arduo ricreare lo spirito di un genere che è molto difficile rappresentare al di fuori della Francia per il problema della lingua nelle parti recitate. Il pubblico ha comunque gradito ed apprezzato lo sforzo dei giovani artisti rispondendo con generosi applausi.

⸪