foto © Fabrizio Sansoni – Opera di Roma

∙

Giuseppe Verdi, Luisa Miller

Roma, Teatro dell’Opera, 6 febbraio 2022

Quando un’opera sottovalutata si riscopre un capolavoro

Verdi non conobbe mai le gioie della famiglia, essendo morti a due anni i figli, e la moglie poco tempo dopo. Il tema del rapporto padre/figli riaffiorerà continuamente nelle sue opere quasi a voler sublimare quella lontana tragedia. Anche in Luisa Miller (Napoli, 1849) c’è un conflitto di sofferte relazioni famigliari.

Il libretto di Salvadore Cammarano si rifà a un autore che è sempre stato nelle corde di Verdi, Friedrich Schiller, del quale aveva messo in musica Giovanna d’Arco nel 1845 e I masnadieri nel 1847. Qui Schiller è l’autore di Kabale und Liebe (Intrigo e amore, 1784), una “tragedia borghese” e classico esempio di Sturm und Drang, il movimento culturale che anticipava il Romanticismo tedesco. Gli elementi di esasperazione romantica ci sono tutti: l’amore di due giovani ostacolato dal Conte padre di lui che lo vorrebbe sposo a una duchessa; il padre di lei che finisce agli arresti per essersi ribellato alle prepotenze del Conte; il subdolo castellano che promette alla ragazza, della quale è invaghito, di liberare il padre a condizione che la giovane scriva una lettera in cui dichiari di aver raggirato il giovane e di amare il castellano; la lettera che finisce nelle mani del giovane il quale allora si rassegna alle nozze combinate dal padre per poi avvelenare la ragazza e sé stesso e scoprire troppo tardi gli inganni di cui i due giovani sono stati vittime. Se non altro andranno assieme nella tomba.

Luisa Miller è un’opera cerniera nella produzione verdiana: si lascia dietro i drammi “risorgimentali” per affrontare il dramma borghese, prelude a Stiffelio e passando per Rigoletto (di cui anticipa il rapporto padre/figlia) arriva dritto dritto alla Traviata, tutti esempi di un “teatro parlato” nettamente contrapposto al grand-opéra allora dominante. Ma non è solo nei contenuti narrativi che quest’opera di Verdi si stacca dalle precedenti: la vera novità sta nella musica, a iniziare dall’ampia la sinfonia – 356 battute, quasi cento in più di altre sinfonie più famose come quella de La forza del destino – sviluppata in forma sonata monotematica. Un pezzo strumentale che acquista una sua autonomia rispetto all’opera, ma nel contempo ne traccia il percorso drammatico che sarà svelato allo spettatore con quel tema che riapparirà in vari momenti trasformato nel tono e nel ritmo, ma chiaramente percepibile. La musica della Miller è sfumata e cangiante nella tinta e i personaggi definiti con efficacia anche a livello strumentale: il cattivo della situazione, quel Wurm di nome e di fatto (in tedesco il suo nome significa verme), è accompagnato da figurazioni cromatiche negli strumenti bassi che sembrano sottolineare la strisciante malvagità del personaggio, mentre Luisa è spesso accompagnata dal suono struggente del clarinetto.

Tutto questo è ben chiaro a Michele Mariotti, il nuovo direttore principale del Teatro dell’Opera, che debutta nella buca d’orchestra del Costanzi dando della Luisa Miller una lettura che conferma il ruolo di capolavoro di quest’opera un tempo sottovalutata. La trasparenza della strumentazione – che meraviglia i legni sotto il coro iniziale! – e la tensione drammatica sono i punti forti di una concertazione che esalta le qualità della scrittura verdiana. La continuità drammatica diventa ancora più evidente nel terzo atto, costruito in modo unitario e con il successivo ingresso dei personaggi in un crescendo implacabile realizzato da Mariotti con grande sensibilità e senso del teatro.

Senza punti di debolezza sono gli interpreti che formano un cast quasi ideale, a iniziare dalla protagonista, una sensibile e intensa Roberta Mantegna per la quale la parabola esistenziale di Luisa tocca i vertici vocali sia nei momenti solistici – e quanta trepidazione in quel «Lo vidi e ‘l primo palpito» della cavatina dell’atto primo – sia negli ensemble. La sua linea vocale è di grande nitidezza e si fonde a meraviglia con il timbro chiaro e luminoso di Antonio Poli, un Rodolfo in stato di grazia che incanta in quella che è una delle più belle melodie verdiane, «Quando le sere al placido», con quel sottofondo cullante del clarinetto (ancora questo strumento…), in cui sfoggia mezze voci, colori e scoppi di disperazione. Poli affronta con efficacia anche l’aspetto eroico nella travolgente cabaletta durante il confronto col padre che conclude il secondo atto e si dimostra a suo agio nell’impervia tessitura delle sue frasi che si inerpicano ogni volta più in alto nel pentagramma.

Di padri nella Luisa Miller ce ne sono due, accomunati entrambi dal desiderio di volere il bene dei figli, un desiderio che in maniera diversa li conduce invece alla distruzione. Michele Pertusi è l’inflessibile Conte di Walter, che arriva a usare l’inganno (la Kabale del titolo) esattamente come il fratello di Lucia di Lammermoor, per arrivare a un matrimonio di interesse. Il basso parmense non cerca di rendere meno odioso il suo personaggio, impresa impossibile, ma la sua ultima lapidaria battuta alla vista del cadavere di Luisa («Spenta!») condensa l’alterigia del conte con un po’ di rimorso, come succede per i vecchi Capuleti e Montecchi alla fine di Giulietta e Romeo. Come sempre Pertusi stupisce per l’attenzione al fraseggio e alla espressione, qui particolarmente asciutta e con voce sicura. Amartuvshin Enkhbat è l’altro padre, Miller, dove pietà paterna e onore del vecchio militare si uniscono in un commovente personaggio cui dà voce – una voce che riempie letteralmente il teatro col suo volume – il baritono che sta ridisegnando i ruoli verdiani con grandi risultati. Se ancora manca qualcosa in termini di espressività e presenza scenca, non si può non essere meravigliati dal bellissimo timbro e dalla impeccabile dizione. Daniela Barcellona è un’interprete di grande eleganza e autorevolezza vocale e delinea una Duchessa Federica difficile da dimenticare. Marco Spotti risolve con efficacia il truce personaggio di Wurm, uno Jago ancora più efferato, se possibile. I due giovani cantanti usciti dal progetto “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma non sfigurano a fianco di tali stelle del canto, soprattutto Irene Savigliano che si è fatta notare come Laura per la qualità del mezzo vocale e dell’espressione. L’altro è Rodrigo Ortiz nella più breve parte del contadino che porta la lettera di Luisa a Rodolfo. Ottima prova, sotto la competente guida di Roberto Gabbiani, quella del coro.

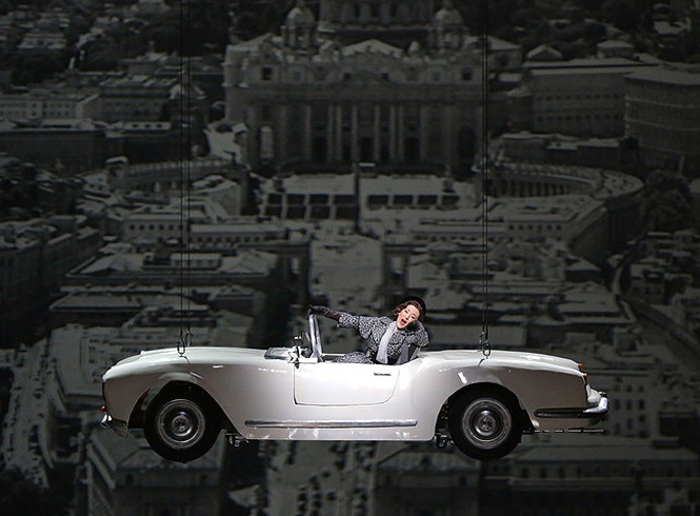

A causa della pandemia nel maggio scorso Luisa Miller era stata eseguita in forma di concerto con buona parte degli attuali interpreti a porte chiuse e trasmessa in streaming. Ora riceve finalmente una veste scenica con la produzione che Damiano Michieletto aveva approntato per l’Opernhaus di Zurigo dodici anni fa. Il Costanzi diventa così il teatro italiano più frequentato dal regista veneziano dopo, ovviamente, La Fenice. La ripresa della regia è affidata ad Andrea Bernard e poche ma significative sono le modifiche rispetto all’originale: mancano le proiezioni sulle pareti, c’è un plafond con lucernario dove prima c’era il vuoto e, soprattutto, i costumi ora non sono più settecenteschi bensì novecenteschi per adattarsi meglio alla psicologia del personaggi: così è per gli eleganti tailleur della Duchessa, i vestitini di cotone stampato di Luisa, il cappottone nero di Wurm, tutti disegnati come sempre magistralmente da Carla Teti. L’importante gioco luci è firmato da Alessandro Carletti, un altro dei componenti del magic team di Michieletto. I personaggi si muovono in maniera simmetrica sulla scena, l’unico è Wurm, che si sposta obliquamente e più liberamente, come la Regina degli scacchi, per tessere le sue trame.

Motivi settecenteschi si trovano nella scenografia, come al solito sorprendente, di Paolo Fantin. Luisa Miller non tratta solo di conflitti generazionali, qui si scontrano anche due classi sociali – di qua una famiglia borghese, di là una nobile – e due concezioni inconciliabili – di qua pia religiosità, di là ambizione e frode – e l’ambiente che vediamo ad apertura di sipario riflette proprio questo contrasto. È un vasto interno, specularmente raddoppiato: in basso i muri scrostati e le rustiche sedie dei Miller, in alto le boiserie e le poltroncine di damasco del Conte. Al centro del palcoscenico una pedana ruotante con due letti e due tavoli accentua la simmetria dei rapporti. Col tempo i pavimenti di questi piccoli ambienti si sollevano e si richiudono a formare un cubo impenetrabile. Non ci sono esterni, anche quando le porte si spalancano danno sul buio, tutto avviene in un interno opprimente che di volta in volta è visto come l’abitazione borghese dei Miller o come il castello del Conte.

Anche per Michieletto il rapporto dei padri con i figli è un tema di grande rivelanza che ha spesso affrontato nelle sue messe in scene (Il flauto magico, Guillaume Tell, Macbeth…). Qui introduce due bambini in scena che rappresentano il passato di Rodolfo e Luisa, due bambini ignari delle differenze di classe, con i loro giocattoli, mentre si nascondono sotto i tavoli dei grandi, l’unico elemento sereno in una vicenda per lo più cupa. E con l’immagine dei due bambini che si prendono a cuscinate sul letto del cubo che ora si è aperto mentre i loro doppi adulti muoiono, si chiude uno spettacolo molto intenso, magnificamente realizzato e che è stato seguito con grande attenzione dai giovani che hanno affollato il teatro nella anteprima a loro riservata.

⸪