∙

Gaetano Donizetti, Marino Faliero

★★★★☆

Bergamo, Teatro Donizetti, 20 novembre 2020

Click here for the English version

Click here for the English version

(live streaming)

Da Byron a Donizetti, il dramma politico e patriottico di Marino Faliero

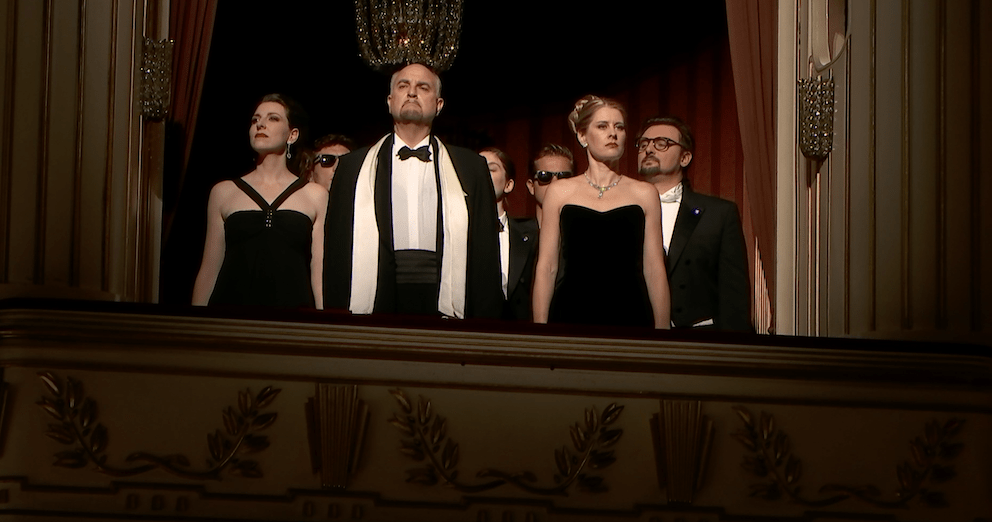

In questo anno disgraziato molti festival d’opera hanno dovuto dare forfait. Bergamo, la città italiana più colpita dalla pandemia di Covid-19, non si è invece arresa e non ha rinunciato al suo ambizioso Donizetti Opera che, appena ridotto nelle dimensioni, si svolge in diretta streaming senza pubblico in sala. Nell’appena restaurato Teatro Donizetti invece degli appassionati venuti da tutto il mondo entrano telecamere e microfoni della Web TV.

Si inizia con Marino (o Marin) Faliero, dramma storico di Giovanni Emanuele Bidera basato sul testo omonimo di Casimir Delavigne a sua volta tratta del Marino Faliero, Doge of Venice, tragedia di Byron del 1821. L’opera rappresenta il debutto francese di Donizetti. Era stata infatti scritta nell’estate del 1834 per il Théâtre des Italiens, diretto allora da Rossini, dove fu presentata il 12 marzo 1835 a pochi mesi dal trionfo de I puritani del rivale Bellini. Il libretto venne ritoccato dall’esule politico Agostino Ruffini per la rappresentazione a Parigi, città in cui la censura era meno rigida che in Italia, dove difficilmente sarebbe stato accettato un testo che esaltava il patriottismo. L’opera tanto entusiasmò Mazzini che la citò quale pietra miliare di un teatro musicale nuovo e impegnato nel suo saggio Filosofia della musica. E questo prima che Giuseppe Verdi diventasse il depositario delle speranze risorgimentali del paese.

La vicenda del Marino Faliero è ambientata nella Venezia del XIV secolo, la città per antonomasia degli intrighi, delle delazioni, dei delitti e dei balli in maschera per gli scrittori romantici. Il Doge Faliero è in grande contrasto con i patrizi della città che seminano calunnie nei suoi confronti. Scoperta una cospirazione contro di loro, Faliero non esita a capeggiarla, ma scoperto viene deposto e giustiziato per tradimento. A fianco del tema politico (pubblico) non poteva certo mancare quello amoroso (privato), in questo caso di Elena, la moglie del Doge, che ha una relazione col di lui nipote Fernando. La morte in duello di quest’ultimo risolve la scabrosa situazione troppo tardi per portare pace alla coppia.

Atto primo. Venezia, 1355. I lavoratori dell’arsenale commentano una scritta apparsa a Rialto che accusa Elena, moglie del doge Marino Faliero, di aver tradito il marito. Il loro capo, Israele Bertucci, ricorda l’impresa di Zara alla quale aveva partecipato con Faliero. Arriva Steno, un arrogante patrizio: accusa gli artigiani di non lavorare abbastanza e minaccia punizioni. Israele e i suoi criticano la prepotenza dei nobili. Nel palazzo del doge, suo nipote Fernando, innamorato corrisposto di Elena, ha deciso di lasciare Venezia. Giunge Elena, che gli dona un velo a ricordo del loro amore. Il doge, ignaro del legame tra i due, allontana la moglie e confida al nipote il proprio turbamento per l’infamante accusa a lei rivolta. Faliero è anche amareggiato per l’invito a una festa in maschera del patrizio Leoni, alla quale si sente costretto a partecipare. Rimasto solo, il doge è raggiunto da Israele che gli svela una congiura contro i patrizi. I due si accordano: alla festa di Leoni, Israele indicherà al doge il numero e il nome di coloro che hanno aderito. Nel palazzo di Leoni arrivano Faliero, Elena e Fernando. Il doge si apparta con Israele che gli comunica che i congiurati agiranno la notte stessa, muovendo da San Giovanni e Paolo. Elena è infastidita da una maschera. È Steno, che Fernando sfida a duello: si incontreranno all’alba, a San Giovanni.

Atto secondo. I congiurati si riuniscono a San Giovanni. Arriva anche Fernando che attende l’ora del duello. Quando il campanile suona le tre, si avvia al luogo stabilito. I congiurati escono allo scoperto, raggiunti dal doge. Mentre un temporale si avvicina, si sente un rumore di spade: Fernando è stato colpito a morte e nell’agonia indica Steno come suo uccisore.

Atto terzo. Nel palazzo ducale, Faliero annuncia a Elena la morte di Fernando. In quel momento entra Leoni a reclamare la presenza del doge contro i congiurati. Faliero se ne dichiara capo e si proclama re, ma viene arrestato dagli sbirri, mentre Elena si abbandona alla disperazione. Nella sala del Consiglio dei Dieci, Faliero, Israele e gli altri congiurati vengono condannati a morte. Rimasto solo, il doge deposto viene raggiunto da Elena. Faliero le chiede di essere sepolto con il velo che il nipote portava con sé. Elena lo riconosce e, assalita dal rimorso, confessa di aver amato Fernando. Dapprima furioso, Faliero si placa, perdona la sposa e si avvia al patibolo. Elena prega e, quando i tamburi annunciano l’esecuzione, cade svenuta.

Pur nella sua inconfondibilità, la musica del Marino Faliero dimostra la grande influenza di Rossini, il dominatore del teatro musicale dell’epoca. Rossini stesso aveva chiesto a Donizetti alcune modifiche per la rappresentazione parigina – sostanzialmente il passaggio a tre atti invece di due, una sinfonia iniziale invece del breve preludio previsto originariamente e altri rimaneggiamenti – per meglio adattarsi ai gusti del pubblico. L’opera tuttavia sconcertò ugualmente per alcune scelte che andavano contro la tradizione, come la morte del tenore già nel secondo atto o la mancanza di un’aria di sortita per la prima donna la quale aveva una grande scena per sé solo nel finale.

C’è chi ha paragonato quest’opera a I due Foscari non solo per la stessa ambientazione veneziana e per la comune derivazione byroniana, ma anche per il fatto che entrambe mettono in scena due anziani in lotta tra questioni private e pubbliche. E come l’opera di Verdi anche il Marino Faliero è opera notturna – il termine notte ricorre ben 18 volte nel libretto – la cui atmosfera e il colore cupo sono sottolineati dal direttore musicale del festival Riccardo Frizza. La frequentazione di questo repertorio ha fatto del maestro bresciano, un interprete di riferimento della musica donizettiana e con l’orchestra del teatro riesce a restituire la dimensione inquietante della città lagunare tra duelli e feste, congiure e serenate dei gondolieri. Insolita la disposizione dell’orchestra: il direttore è nel mezzo, davanti ha gli archi, dietro i fiati, separati da schermi di plexiglas, in fondo sul palcoscenico il coro.

Le parti vocali del Faliero sono estremamente impegnative essendo state pensate per dei fuoriclasse dell’epoca: il basso Luigi Lablache (il Doge), il soprano Giulia Grisi (Elena), il tenore Giovanni Battista Rubini (Fernando) e il baritono Antonio Tamburini (Israele), gli stessi solisti de I puritani. Con quel quartetto di eccezione si confrontano qui a Bergamo interpreti non meno eccellenti. Primo fra tutti Michele Pertusi che è un Faliero di enorme autorevolezza e maestro di stile. Il personaggio del Doge sembra tagliato su misura per la sua personalità e sensibilità. Di grande effetto è la parte del generoso plebeo Israele Bertucci, che qui ha in Bogdan Baciu un interprete che non è mai sopra le righe ma risulta comunque efficace e nel Maestoso «Ero anch’io» del primo atto mette in luce le sue grandi capacità espressive.

Quello di Fernando è un ruolo tenorile temibile, che finora ha ostacolato la ripresa di questo titolo e che in questa proposta bergamasca nasce sfortunato. Il previsto Javier Camarena è stato sostituito per motivi di salute da Michele Angelini che però anche lui si è rivelato indisposto, ma che è generosamente salito in scena per salvare lo spettacolo portando a termine la sua performance con evidenti segni di fatica. Peccato, perché avremmo ammirato il timbro luminoso, il fraseggio accurato e la bella linea di canto, doti dimostrate ad esempio nel suo Almaviva del Barbiere parigino di Pelly o nel Riccardo dell’Anna Bolena all’opera di Lituania il mese scorso, il suo debutto in Donizetti. Non si può che augurargli di rimettersi presto e dispiace che ci sia stata solo questa recita.

Serata pienamente positiva invece per Francesca Dotto, Elena di grande temperamento, che nella scena a lei dedicata nell’atto terzo recupera tutto quello che non ha potuto dimostrare nei due atti precedenti, ossia una potenza vocale ragguardevole che le permette di affrontare con agio l’impervia tessitura scritta per la Grisi e gli accenti drammatici di un personaggio tormentato. Ottimi si sono dimostrati gli interpreti degli altri personaggi, soprattutto Christian Federici come perfido Steno e Giorgio Misseri, il gondoliere fuori scena. Impegnato in momenti strategici della vicenda – il coro degli artigiani con cui inizia l’opera, il finale primo, il coro di congiurati («Siamo i figli della notte») e il finale secondo, il coro di damigelle e quello dei patrizi nel terzo – il coro, invisibile dietro l’orchestra, istruito da Fabio Tartari ha dimostrato grande coesione e perfetta intonazione.

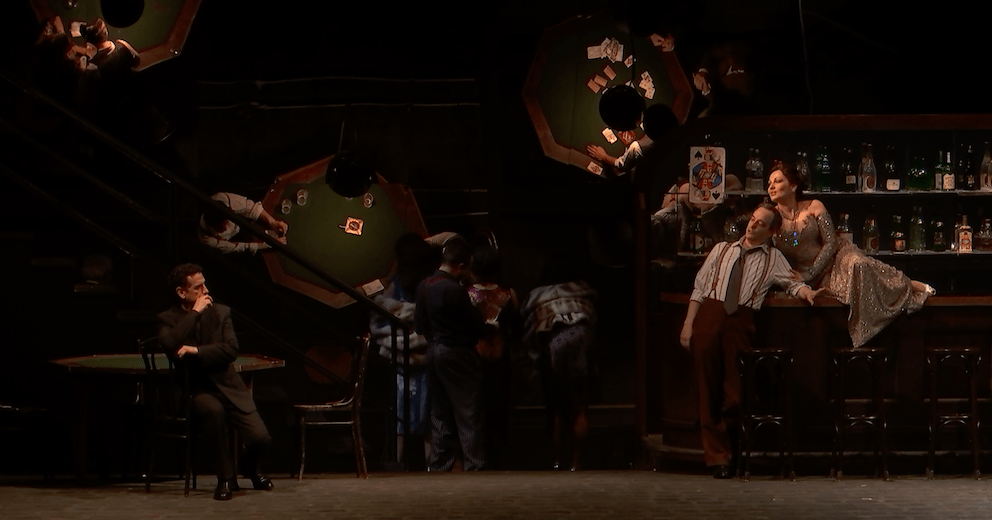

Sia Eugène Delacroix (1) che Francesco Hayez (2) hanno ritratto gli ultimi momenti del Doge Faliero sulla scalinata del cortile del Palazzo Ducale, ma è un falso perché il grandioso scalone dei Giganti fu costruito cent’anni dopo. Tuttavia le scale sono presenti in quantità nel progetto creativo del ricci/forte performing art ensemble: tante rampe inserite in una struttura di metallo disegnata da Marco Rossi che occupa tutta la platea del teatro. Nel gioco luci di Alessandro Carletti la luce verdastra della «torbida laguna» inonda questo labirinto tridimensionale che ricorda il dedalo di calli, ponti e scalette della città o i pali su cui sono costruiti i suoi palazzi, ma anche le passerelle che vengono posate per l’acqua alta, come pure la scaffalatura di un un patibolo o infine una gabbia che imprigiona le solitudini dei personaggi e il loro distanziamento. Inquietanti e viscidi figure si aggrappano e abitano questa struttura trasformandosi anche in marionette o marionettisti quando ai loro fili sono legati i personaggi schiavi del destino. I loro movimenti sono coordinati da Marta Bevilacqua. I costumi di Gianluca Sbicca mescolano stili diversi con i loro tagli moderni, i colori insoliti e i tessuti preziosi che sembrano essere usciti dalle botteghe veneziane di sete e broccati. Come si vede molti sono i richiami evocati dall’allestimento di Stefano Ricci e Gianni Forte, da quest’anno direttori artistici della Biennale Teatro di Venezia.

(1) L’exécution du doge Marino Faliero, 1825 – Londra, Wallace Collection

(2) Gli ultimi momenti del doge Marin Faliero sulla scala detta del piombo, 1867 – Milano, Pinacoteca di Brera

⸪