© Monika Rittershaus

∙

Gioachino Rossini, Moïse et Pharaon

Aix-en-Provence, Théâtre de l’Archevêché, 12 luglio 2022

(video streaming)

Stavolta nel mar Rosso affoghiamo noi

Sono tali i cambiamenti della versione parigina che Moïse et Pharaon (1827) è considerato un’opera del tutto diversa dal Mosè in Egitto (1818) napoletano da cui deriva. (Qui si può analizzare la diversa struttura dei due lavori.) E non solo per il diverso libretto, la ripartizione in quattro atti invece che tre, il numero e l’ordine dei pezzi musicali, la presenza dei ballabili, ma perché lo spirito dell’opera è cambiato: da «oratorio, azione tragico-sacra» è diventato «melodramma sacro», non troppo distante dal modello del grand opéra, il genere che l’anno dopo avrebbe visto la nascita del primo esemplare con La muette de Portici di Daniel Auber e l’anno dopo ancora il Guillaume Tell dello stesso Rossini, genere che avrebbe dominato la scena lirica francese nei successivi cinquant’anni.

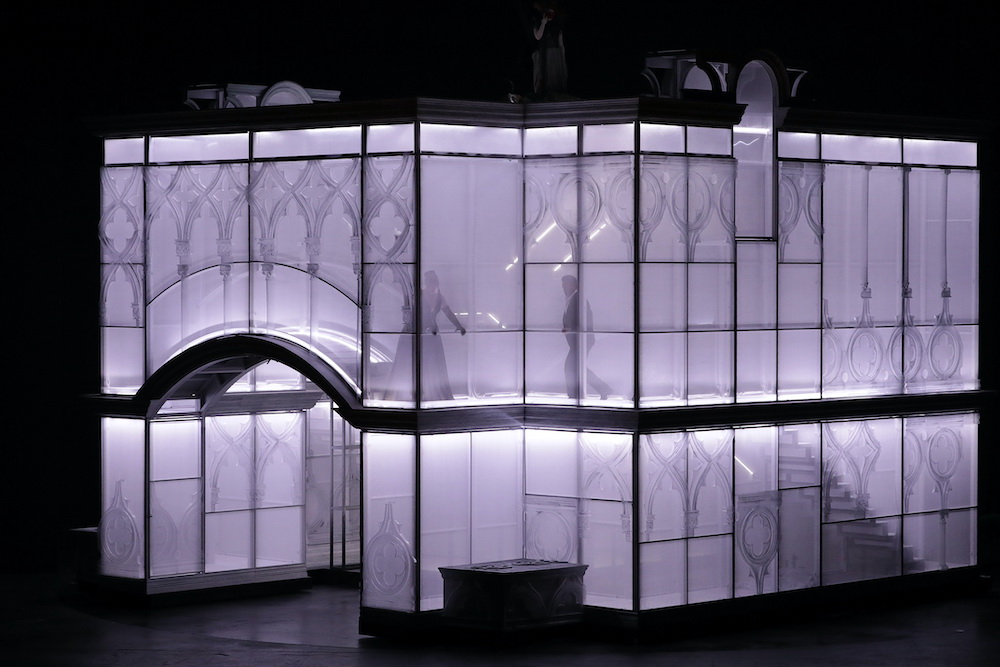

Terzo spettacolo lirico del Festival di Aix-en-Provence, il lavoro di Rossini viene messo in scena con grandi mezzi nel cortile dell’Archevêché. La regia di Tobias Kratzer ambienta la storia ai nostri giorni – ce ne rendiamo conto dopo un attimo di smarrimento all’apparizione di un Mosè tale e quale quello del film di DeMille The Ten Commandments (1956) – con il vasto palcoscenico diviso in due: a sinistra (côté jardin, come dicono i francesi) un campo profughi con la tenda dell’infermeria, a destra (côté cour) gli ambienti lussuosi e asettici dei potenti. Sul fondo è ricostruita la Fontana d’Espéluque, quella nella antica Place de l’Archevêché (ora Place des Martyrs de la Résistance), per rammentarci l’hic et nunc della vicenda. La scenografia di Rainer Sellmaier (suoi anche i costumi) è sapientemente illuminata dalle luci di Bernd Purkrabek.

I personaggi passano da un ambiente all’altro, da quello dei capitalisti occidentali (l’Egitto di Faraone del libretto) a quello dei rifugiati (gli ebrei nell’attesa sempre delusa di partire per la Terra Promessa) nei primi due atti. Poi nel terzo la scena viene unificata e la parte sinistra diventa il palcoscenico per il balletto, un’efficace coreografia di Jeroen Verbruggen, con il pubblico degli invitati destra. Su uno schermo vengono proiettate immagini di catastrofi naturali per illustrare le piaghe mandate dal dio di Mosè agli egiziani. Nel finale, su una grande tela vediamo il Mar Rosso dividersi con gli egiziani (ossia noi occidentali con i completi scuri, le scarpe a spillo, i tailleurs…) sommersi da quelle acque vendicatrici – il rimando alle immagini dei migranti che fanno la stessa fine nel mar Mediterraneo non è certo casuale. Poi la tela si alza un’ultima volta per rivelare una spiaggia con bagnanti pigramente allungati sulle sedie a sdraio, occhiali da sole, un cocktail in mano o il telefonino. Gli ebrei sono nel frattempo scesi con i loro gilet arancioni tra gli spettatori della platea, ma sulla scena una delle bagnanti scopre sulla sabbia il bastone di Mosè che prima guarda con curiosità, poi getta con orrore, come se avesse percepito qualcosa di strano. Non c’è traccia di soprannaturale nella lettura di Kratzer: gli interventi divini sono le calamità che ci stiamo costruendo noi stessi: siccità, incendi, alluvioni, carestie, guerre sono il frutto della nostra incosciente azione sul pianeta che ci ospita. Così, anche le tenebre (prima piaga del libretto, quinta della narrazione biblica) sono causate da un black out dell’energia elettrica.

La scelta di presentare Mosè come il Charlton Heston del film, con barba bianca, tunica rossa e bastone dei prodigi in mano, viene spiegata dal regista col fatto che non sappiamo mai se Mosè sia una sorta di messia che ha un filo diretto con Dio o se sia solamente qualcosa che gli uomini proiettano su di lui perché ogni società ha bisogno dei suoi modelli. Convincente o meno, la regia di Kratzer è a questo proposito molto precisa e la sua drammaturgia indubbiamente coerente.

Com’era da aspettarsi è la direzione di Michele Mariotti il punto forte dello spettacolo. La cura per ogni dettaglio della partitura non inficia la visione d’insieme di un’opera che di per sé ha una certa frammentarietà. L’orchestra dell’opera di Lione risponde con precisione e gusto del colore alla bacchetta di Mariotti che concerta da par suo le voci nei tanti ensemble di un’opera povera di arie solistiche. Nel reparto femminile Jeanine de Bique è una sensibile Anaï mentre Vasilisa Beržanskaia nella parte di Sinaïde conferma le eccezionali doti rivelate un anno fa a Pesaro e Géraldine Chauvet è una empatica Marie. L’inossidabile Michele Pertusi fa del suo Moïse una figura memorabile utilizzando gli inevitabili segni dell’età del suo mezzo vocale per delineare con espressività il personaggio e Mert Süngü si cala con agio nella parte di Eliézer. Adrian Sâmpetrean è un autorevole ma tormentato Pharaon mentre in Aménophis, alla prima di Parigi Adolphe Nourrit, Pene Pati mostra qualche diffcicoltà in un ruolo di grande impegno vocale. La voce misteriosa e quella di Osiride appartengono al bel timbro di Edwin Crossley-Mercer. Alessandro Luciano è il truce Aufide. È anche dell’opera di Lione il coro efficacemente impegnato in pagine che prefigurano il Nabucco verdiano.

⸪