★★★★★

«Viva il figlio delinquente | perché in lui non sia punito | l’innocente genitor»

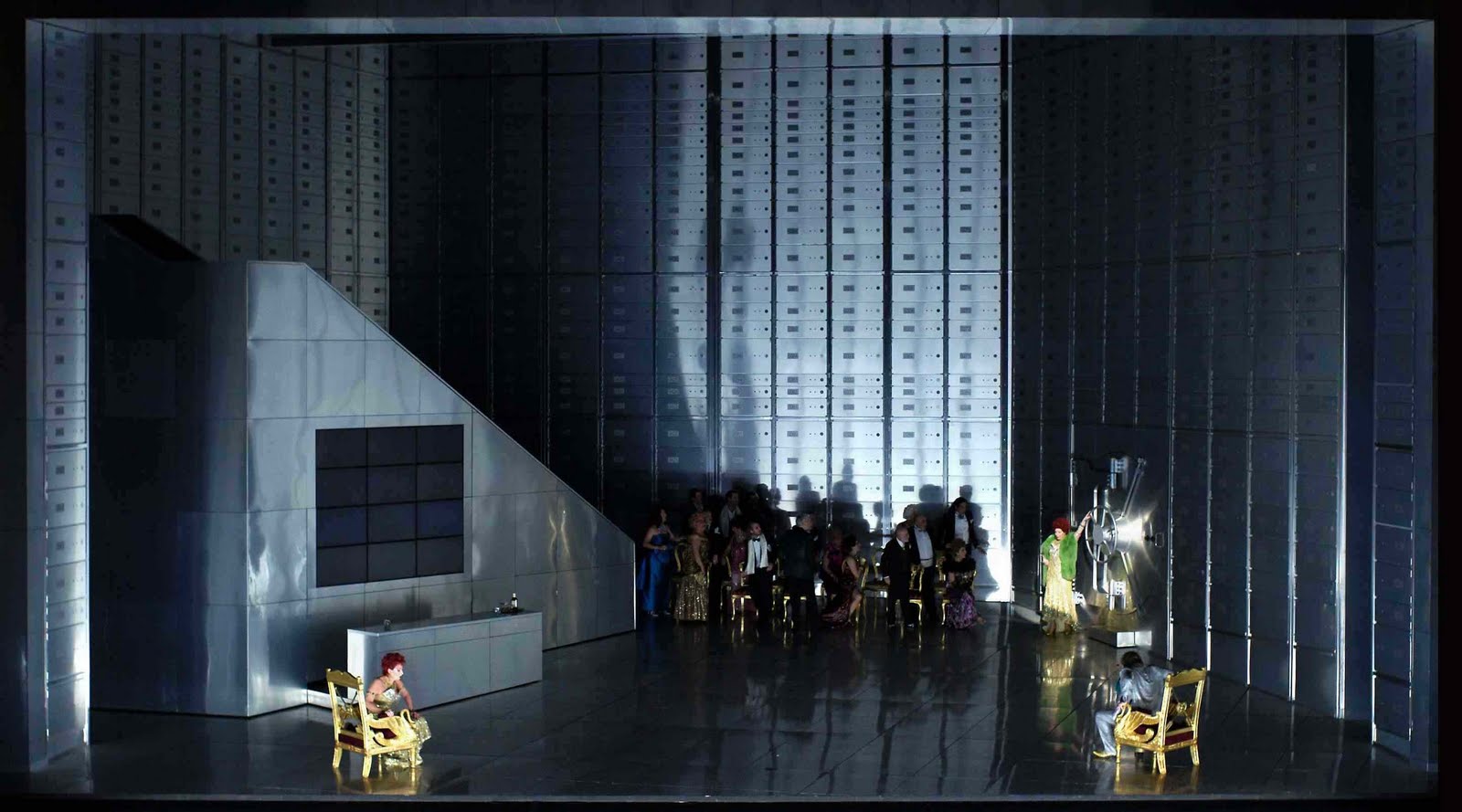

Che caldo la sera dell’8 settembre 2011 al Teatro Studio Valeria Moriconi di Jesi! Nel pubblico è tutto un farsi aria con i ventagli e i programmi. Lo spettacolo di Jesi seguiva di pochi mesi L’Olimpiade in quella a dir poco sconcertante revisione con inserimenti rap e jazz di Roberto de Simone al San Carlo di Napoli.

Qui su una passerella centrale a forma di croce l’ultima opera di Pergolesi viene diretta con competenza da Alessandro De Marchi che già ne aveva registrato l’edizione integrale. L’orchestra, l’Academia Montis Regalis, occupa un braccio di questa croce e la particolare messa in scena di Italo Nunziata ha l’indubbio vantaggio di eliminare il diaframma della buca e avvicinare fisicamente interpreti e spettatori, i quali vedono così i cantanti a tutto tondo, e questi ultimi, finalmente, non sbirciano verso il direttore con enorme guadagno della verità scenica.

Ulteriore vantaggio è che in questa situazione neanche si nota la quasi mancanza di scene, ma è soprattutto l’architettura del luogo, una chiesa barocca con la sua pianta ellittica e le tribune sopraelevate, a fornire degna cornice alla vicenda.

Più di 60 compositori hanno messo in musica il testo del Metastasio da Caldara a Vivaldi a Hasse, da Leo a Scarlatti a Piccinni, da Paisiello a Cherubini a Pergolesi appunto, che per il carnevale del 1735 al teatro di Tor di Nona presenta la sua Olimpiade dedicata «all’illustrissima ed eccellentissima signora duchessa donna Ottavia Strozzi Corsini, pronipote della santità di nostro signore papa Clemente XII, felicemente regnante». Il musicista si era infatti rifugiato in quel periodo a Roma. La sua versione è considerata la più ispirata da molti, compreso Stendhal che le ha dedicato un’attenta e commossa analisi.

La sinfonia e cinque arie sono mutuate dall’Adriano in Siria, ma ciononostante L’Olimpiade ha una sua originalità musicale di gioiosa freschezza tesa a esaltare il binomio bellezza-gioventù presente nella poesia metastasiana.

Atto I. In una valle boscosa nei pressi di Olimpia Licida smania con il precettore Aminta per il ritardo di Megacle arrivando perfino a dubitare della lealtà dell’amico e proponendosi di affrontare lui stesso le gare, sia pur senza speranza. Megacle però sopraggiunge e, messo a parte dei piani dell’amico, accetta di andare ad iscriversi con il suo nome. In una ridente campagna lungo il fiume Alfeo in vista di Olimpia, Argene, sotto le spoglie di Licori, sta tessendo ghirlande tra pastori e pastorelle quando viene raggiunta dalla principessa Aristea, con cui si è nel frattempo legata di amicizia: questa è in preda all’angoscia a causa della prossima gara che stabilirà la sua sorte nuziale, ma chiede all’amica di raccontarle invece le sue pene passate e scopre come costei, proveniente da un’illustre famiglia cretese, era stata abbandonata dall’amato Licida e era alla fine fuggita dai lidi patrii, per non essere obbligata a sposare Megacle. Nell’udire questo nome, Aristea rimane comprensibilmente scossa e, dai particolari che Argene aggiunge, capisce che si tratta proprio del suo amato, che però non è ancora presente ai giochi e non potrà quindi concorrere alla sua mano. Dopo aver tentato inutilmente di convincere Clistene ad un rinvio, la disperata Aristea scongiura l’amica di andare in traccia dell’amante assente. Iscrittosi ai giochi, Megacle rimane sconvolto quando Licida gli rivela l’identità della donna per cui si gareggia, ma riesce a vincere i suoi primi moti di ribellione e, per restare solo, finge di addormentarsi dopo il lungo viaggio che l’ha portato in Elide. Partito Licida, sopraggiunge però Aristea, che gli manifesta subito tutta la sua gioia e ottiene la conferma di essere ancora corrisposta: il giovane però cerca di allontanarla, perché ha già deciso di far prevalere i vincoli dell’amicizia e della riconoscenza su quelli dell’amore.

Atto II. Disputata l’Olimpiade, “Licida” è annunciato vincitore. Aristea si duole della sua sorte, mentre Argene freme di sdegno nei confronti dell’uomo che le aveva giurato eterno amore. Megacle – ancora fingendosi Licida – chiede al re di poter tornare a Creta per ottenere dal padre il consenso alle nozze, e vorrebbe unirsi ad Aristea nella presunta patria, e Clistene si mostra favorevole. Nel frattempo giunge Aristea, la quale gioisce nel vedere come, con sua sorpresa, il capo cinto d’ulivo sia quello di Megacle. Tuttavia, questi confessa alla fanciulla tutta la verità: la giovane sviene, e Megacle l’affida a Licida, pronunciando parole piene di disperazione di cui il principe non capisce il motivo. Quando Aristea rinviene, affronta Licida con rabbia e lascia la scena. Il principe di Creta non si raccapezza, e cade in preda all’angoscia dopo aver incontrato Argene, la quale minaccia di raccontare tutto al re. A questo punto Aminta reca l’annuncio della morte di Megacle che, disperato, si è gettato nel fiume, e ne attribuisce la responsabilità all’egoismo e alla sventatezza di Licida. In preda a mille sentimenti contrastanti, il principe cerca di riaversi dalle numerose emozioni, ma si aggiunge un ulteriore problema: Alcandro gli annuncia che il sovrano ha scoperto l’inganno da lui perpetrato e gli impone, a pena di morte, di lasciare immediatamente l’Elide.

Atto III. Megacle è stato salvato da un pescatore, tuttavia sia egli che Aristea protestano di non aver più motivo per vivere. Nel frattempo si viene a sapere che Licida ha alzato il pugnale contro il re mentre questi sacrificava nel tempio di Giove. Prima di compiere l’omicidio, turbato dallo sguardo severo di Clistene, ha lasciato cadere l’arma. Condannato a morte, attende di essere giustiziato; Megacle accorre in suo aiuto. Dinanzi al tempio, l’esecuzione sta per consumarsi. Clistene non riesce a spiegarsi lo smisurato dispiacere che quell’atto gli procura, tanto da renderglielo penoso, ma l’ira divina va necessariamente placata. Licida ha diritto a un ultimo desiderio; chiede di vedere Megacle, viene accontentato e gli sta ormai porgendo tra le lacrime l’estremo saluto quando arriva Argene, pronta a morire al posto dell’amato. Clistene che non ritiene una pastorella degna di intervenire nella questione, per cui Argene svela la promessa di matrimonio e la propria identità, mostrando il monile che come pegno d’amore Licida le aveva donato. Non appena vede il gioiello, Clistene lo riconosce: è lo stesso che portava suo figlio Filinto ancora in fasce, quando il suo servitore Alcandro lo aveva gettato in mare. Ora dunque tutto sembrerebbe chiaro. Licida è Filinto, e la su identità è confermata dalla confessione di Alcandro, che non aveva avuto cuore di uccidere il bambino, e dalla testimonianza di Aminta. Clistene, però, a dispetto del fortissimo sentimento provato nel ritrovare il figlio, non ritiene di poter comunque violare la legge che lo condanna a morte, e ne ordina l’esecuzione annunciando che poi lui stesso seguirà il figlio ritrovato. Megacle spiega però che la giornata in cui Clistene ha avuto incarico di presiedere ai giochi è terminata, come quindi il suo potere di decidere: la sorte del reo va rimessa al giudizio del popolo, la cui clemenza salva il giovane (e il padre insieme). Questi, commosso dall’amore di Argene, accetta di sposarla, mentre Megacle ed Aristea si uniranno in matrimonio secondo il volere del sovrano.

Opportunamente accorciata (il libretto è di 1454 versi!) la rappresentazione raggiunge comunque le tre ore di musica ed è un susseguirsi di arie seducenti. (1) Una per tutte, sia per l’andamento melodico che l’accompagnamento, l’ineffabile aria di Licida «Mentre dormi amor fomenti», forse la più bella pagina di Pergolesi – e pensare che ne ha scritte tante nella sua breve vita – che vi rimarrà appiccicata addosso per molto tempo dopo lo spettacolo. Chissà se Nicola Piovani la conosce…

Interprete dell’aria è Jennifer Rivera, perfetta nel legato e nelle mezze voci, ma anche le altri interpreti femminili sono di ottimo livello e con eccellente dizione. Nel reparto reparto maschile Raúl Giménez, sebbene dal mezzo vocale un po’ affaticato, si dimostra buon stilista e pieno di regale dignità. Il bel tenore murciano Antonio Lozano non lascia invece il segno nella sua unica aria «Siam navi all’onde algenti», anche se è vero che le versioni di Hasse e soprattutto di Vivaldi di questo stesso testo sono nettamente superiori.

(1) Struttura dell’opera:

Sinfonia

Atto I

1. Superbo di me stesso (Megacle)

2. Quel destrier che all’albergo è vicino (Licida)

3. Il fidarsi della speme (Aminta)

4. O care selve, o cara(coro e Argene)

5. Dice ognuna così: ma il ver non dice (Clistene)

6. È troppo spietato (Aristea)

7. Più non si trovano (Argene)

8. Mentre dormi Amor fomenti (Licida)

9. Ne’ giorni tuoi felici (duetto Megacle e Aristea)

Atto II

10. Se tu sprezzar pretendi (Alcandro)

11. Sta piangendo la tortorella (Aristea)

12. Per que’ tanti suoi sospiri (Argene)

13. Siam navi all’onde algenti (Aminta)

14. Del forte Licida (coro)

15. Qual serpe tortuosa (Clistene)

16. Se cerca, se dice (Megacle)

17. Tu me da me dividi (Aristea)

18. No, la speranza (Argene)

Atto III

19. Sciagurato in braccio a morte (Alcandro)

20. Caro, son tua così (Aristea)

21. Lo seguitai felice (Megacle)

22. Per salvar quell’alma ingrata (Argene)

23. Son qual per mare ignoto (Aminta)

24. I tuoi strali terror de’ mortali (coro)

25. Non so donde viene (Clistene)

26. ripresa coro 23

27. O degli uomini padre, e degli dèi (Clistene)

28. Viva il figlio delinquente (coro)

⸪